Dans le nord de la région bruxelloise, non loin des serres de Laeken, les Musées royaux d’Extrême-Orient occupent de splendides bâtiments édifiés à la fin du règne de Léopold II, au début du XXe siècle : la Tour japonaise et le Pavillon chinois. A l’arrière de celui-ci, dans le parc où les érables arborent leur frais feuillage de printemps, le Musée d’Art japonais (installé dans une dépendance) expose en ce moment une sélection de cent douze estampes (en deux temps) signées Utamaro, « Les douze heures des maisons vertes et autres beautés ». La série des Douze heures est si précieuse que ces œuvres sont exposées trois par trois, pour ne pas dépasser deux semaines d’exposition à la lumière, même tamisée.

Utamaro, Mère et enfant (vers 1797)

Katigawa Yüsuke adopte en 1781 son nom d’artiste : Utamaro (1753-1806). Avec Hokusaï, il est un des plus grands peintres d’ukiyo-e, ces fameuses « images du monde flottant » qui vont émerveiller les Occidentaux au XIXe siècle. Utamaro est célèbre en particulier pour ses peintures de femmes en gros plan – ôkubi-e (littéralement, grandes têtes) et bijin-ga (portrait de belles femmes).

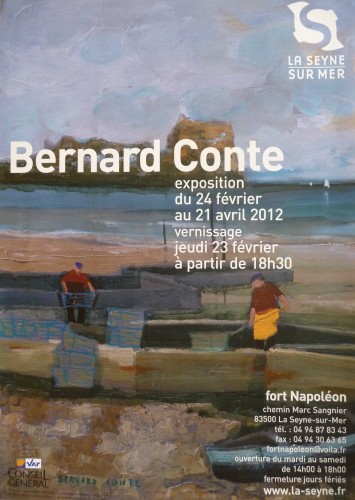

Femme et enfant, c’est le premier thème qu’on découvre dans la salle d’entrée avec une très belle scène de femme coiffant son enfant devant un pot d’azalée, un peigne entre les dents, au naturel. Les couleurs sont ravissantes, les cheveux d’un noir de jais. Puis ce sont deux femmes dont l’une porte un petit garçon déjà muni d’un sabre (signe de noblesse) ; deux autres dont l’une écrit, l’autre lit, un enfant endormi sur ses genoux. Plus loin, une mère allaite avec un fin sourire ; elle porte un kimono bleu et blanc, son bébé est en rouge (Mère et enfant).

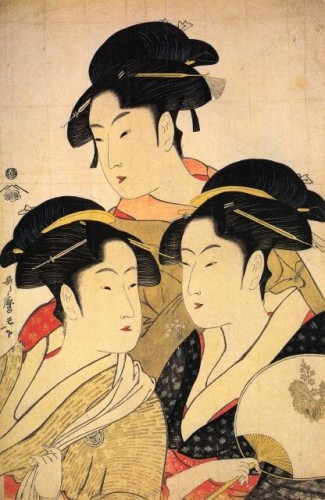

Edmond de Goncourt signe en 1891 une monographie intitulée Utamaro, le peintre des maisons vertes. C’est ainsi qu’on surnommait Yoshiwara, le quartier de plaisir d’Edo (aujourd’hui Tokyo), où l’on s’adonnait à la prostitution, aux plaisirs nocturnes – un terreau aussi pour la vie culturelle et la littérature. En montant quelques marches à gauche, on découvre dans une petite salle trois des plus célèbres beautés du temps, disposées en pyramide sur une même feuille ; le blason végétal qu’elles portent sur leur vêtement ou leur éventail permet de les identifier (paulownia, triple feuille de chêne, primevères). Leur présence dans un établissement lui assurait une clientèle nombreuse par tous les temps.

Utamaro, Trois beautés du temps présent

L’une d’elles, représentée seule, le visage tourné vers la droite, s’appelle Takashima Ohisa, elle a seize ans. Dans le cartouche figure un poème burlesque à propos de cette jeune hôtesse d’une maison de thé : « Charmes et thé débordent sans se refroidir. Ne me réveillez pas de ce rêve heureux de nouvel an au Takashimaya. » Une autre, représentée sur un fond gris foncé (plus rare), tient un papier roulé autour du doigt, signe qu’elle est retenue pour un prochain rendez-vous.

Des pièces de la collection permanente du Musée d’art japonais sont visibles à plusieurs endroits. J’ai admiré de superbes kimonos en crêpe de soie, certains frottés à la poudre d’or avant la coloration, et leur belle variété de motifs : rayures, branches d’arbres en fleurs, nuages, papillons, oiseaux, feuillages, dans de belles nuances.

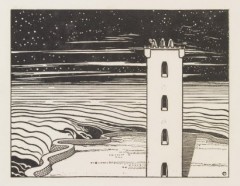

Utamaro, Une nuit d’été au pont de Ryôgoku (détail), vers 1804-1805

A l’étage sont représentées des activités diverses : promenade avec le chien (la couleur du collier assortie au kimono rose de sa maîtresse), en bateau, dans le jardin. C’est en haut de l’escalier de gauche que sont exposées Les douze heures des maisons vertes, chefs-d’œuvre d’Utamaro, une suite qu’Edmond de Goncourt jugeait « la plus parlante aux yeux ». Jusqu’en 1873, les Japonais divisaient le jour et la nuit en douze heures et chacune portait un nom : l’heure du Rat (0-2), l’heure du Bœuf (2-4), du Tigre (4-6), etc. Seules celles du Lièvre, du Dragon et du Serpent sont visibles jusqu’à demain, ensuite l’accrochage changera.

Utamaro idéalise la vie des courtisanes au Yoshiwara. « Si leur vie réelle était parfois très pénible, Utamaro les a sublimées. Les dessins sont d’une beauté et d’un raffinement sans pareil. » (Guy Duplat) L’heure du Lièvre (6-8) en montre une tendant sa veste au client qui s’en va : la doublure luxueuse prouve sa grande fortune, elle est ornée du portrait de Bodhidharma, patriarche du Zen. L’heure du Dragon (8-10) sonne le réveil dans les maisons closes : une jeune femme se redresse sur sa couche, une autre tente de prolonger un peu la nuit. Dans L’heure du Serpent (10-12), une servante tend un bol de thé à une courtisane à peine sortie du bain. Ces œuvres sont d’une rare délicatesse dans les traits, le rendu des vêtements, le naturel des poses.

C’est une exposition exceptionnelle pour ce qui est de la qualité des œuvres et de leur rare visibilité. La collection de 7500 estampes des Musées royaux d’art et d’histoire de Bruxelles est de tout premier plan : en majorité des « images de brocart », c’est-à-dire en pleine polychromie. L’art de la belle estampe japonaise s’adressait à une clientèle riche et exigeante pour la qualité du dessin et du papier, de la gravure et de l’impression.

Il est dommage que l’accueil et l’information ne soient pas à la hauteur. Sans légendes près des œuvres exposées, le visiteur ne dispose, dans chaque salle, que d’un classeur avec une présentation générale de la collection, où les numéros ne correspondent pas toujours aux descriptions, s’y retrouver n’est vraiment pas commode.

Si vous allez visiter cette exposition visible jusqu’au 27 mai prochain, vous trouverez la billetterie dans le jardin devant le Pavillon chinois : le ticket d’entrée donne accès aux trois musées (Musée d’Art japonais, Pavillon chinois et Tour japonaise). Entrée gratuite pour les enseignants belges.

D’abord tourné vers les jeunes mondaines et les geishas, Utamaro s’est mis à peindre au fil du temps des femmes mûres, des inconnues, dans leurs activités quotidiennes, avec la même délicatesse. Ce spécialiste incontesté de la féminité et de l’amour donne charme et vivacité à ses modèles. C'est de toute beauté.