Dans la collection Babel, un Portrait signé Angelina Baloff a pertinemment succédé au Nu avec lys de Diego Rivera sur la couverture de Cher Diego, Quiela t’embrasse (1978), un bref roman épistolaire de la Mexicaine Elena Poniatowska (traduit de l’espagnol par Rauda Jamis). Des lettres, qui se terminent presque toutes par « Ta Quiela » ou « Tienne, Quiela ». D’octobre 1921 à juillet 1922, Angelina Beloff, peintre russe que Diego Rivera a rencontrée à Paris et avec qui il a vécu dix ans, de 1911 à 1921, écrit à celui qui est tout pour elle, rentré au Mexique.

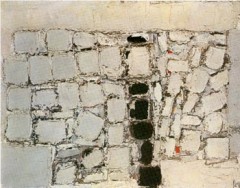

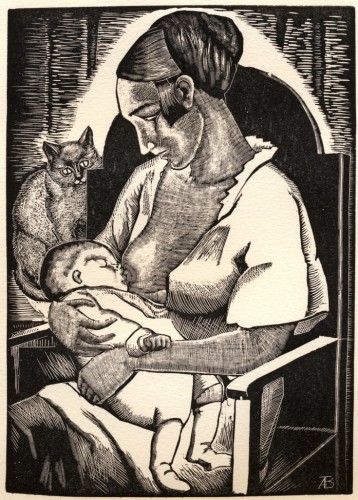

Angelina Beloff, Maternidad (gravure)

© Mexic-Arte Museum’s Permanent Collection

« Dans le studio, cher Diego, rien n’a changé ; tes pinceaux se dressent dans le verre, très propres, comme tu les aimes. Je thésaurise jusqu’au plus petit papier sur lequel tu as tracé une ligne. » Ainsi commence la première lettre entre souvenirs et présent d’une femme qui s’est mise à peindre des paysages « quelque peu douloureux et tristes, effacés et solitaires ». Elle continue à voir les amis de Diego, comme Elie Faure, elle progresse en espagnol « à pas de géant ». La lettre suivante s’ouvre sur une plainte en vain répétée : « Pas une ligne de toi ».

Celle qui fut la première femme de Diego Rivera pense à leur fils, qu’elle avait confié un temps à des amis qui avaient le chauffage central et qui avaient choyé Dieguito. Il n’a pas survécu à une épidémie de méningite. Tous leurs amis se plaignent du silence de Diego, qui ne répond pas aux lettres – « Ils me fréquentent entre-temps, le temps que tu reviennes et, en attendant, ils ne viennent me trouver que pour avoir des nouvelles. »

Une matinée au Louvre, où elle est restée trois heures devant des Cézanne, a ranimé le désir de peindre, avec acharnement. Mais dans l’atelier non chauffé, elle tombe très malade, ne doit son salut qu’au concierge qui lui apporte du bouillon de poule tous les jours. Angelina Beloff, que ses professeurs estimaient « très au-dessus de la moyenne » à Saint-Pétersbourg, est venue à Paris pour développer son art.

« Il me faudrait une grande liberté d’esprit et beaucoup de tranquillité pour entreprendre l’œuvre maîtresse, or ton souvenir me tourmente sans cesse, en plus des problèmes que tu connais par cœur et que je n’énumère pas pour ne pas t’ennuyer : notre pauvreté, le froid, la solitude. »

On lui commande des gravures, ce qui lui rapportera quelque argent dont elle a fort besoin pour s’acheter du charbon et des pommes de terre. Noël la rend avide de chaleur humaine, de fêtes russes, de chansons tziganes, mais elle rentre chez elle, fait une esquisse, travaille. Quand elle avait vingt ans, André Lhote avait admiré ses « dons extraordinaires » et elle ne lâchait plus son chevalet. Une étudiante jalouse, un soir, avait ironisé à voix haute sur les débuts artistiques « pro-di-gieux » après lesquels les difficultés surgissent quand on perd « l’impunité, la fraîcheur, l’audace des premiers tracés », et le doute l’avait mordue. Alors, un enfant dans la rue, elle le voyait « comme un tracé sur le papier », des lignes à capter avec exactitude, le plus vite possible. « A présent, tout a changé et je regarde avec tristesse les enfants qui traversent la rue pour aller à l’école. Ce ne sont pas des dessins, ce sont des enfants en chair et en os. »

Il y a des matins où elle craint de devenir folle, furieuse de l’absence de Diego :

« Je ne veux pas, aujourd’hui, être douce, tranquille, décente, soumise, compréhensive, résignée, ces qualités que les amies louent tellement. » – « Diego, est-ce que tu m’aimes ? Oui, c’est douloureux mais également indispensable de le savoir. » Que devient son rêve de le rejoindre au Mexique s’il ne ressent plus rien pour elle ? Zadkine, qui lui conseille de vendre les dessins de Rivera qu’elle possède, va lui acheter une boîte de thé, s’étonne de ne plus voir de samovar sur le poêle. Ils parlent de Diego, longuement, puis il lui déclare : « Vous vous êtes mexicanisée à tel point que vous avez oublié comment on fait le thé. » Quand une enveloppe arrive avec un timbre mexicain, c’est une lettre du père de Diego Rivera. De celui-ci, pas une ligne, jamais, de l’argent, régulièrement. Elle finira par ne plus lui écrire.

Dans Cher Diego, Quiela t’embrasse, en cinquante pages environ, Elena Poniatowska plonge au cœur de la passion, de la solitude, de la création. Une lecture de Claude Fell en postface rappelle que le couple fréquentait à Paris Picasso, Braque, Juan Gris, Foujita. Quand la mère et les sœurs de Diego débarquaient, Angelina faisait vivre tout le monde « en donnant des cours de français, de russe, de dessin ». Rivera a peint trois portraits d’elle enceinte. Il courtisait en même temps une Caucasienne dont il aura une fille. Poniatowska, dans ces lettres imaginées à partir du moment où leur relation s’est brisée, évoque avec sensibilité ce destin de femme peintre qui affronte à la fois la pénurie, l’absence et le silence, les joies et les tourments de la création.