Cousin d’Hamlet, le héros des Mémoires d’Elseneur (1954) de Franz Hellens (1881-1972) est un de ces personnages dont on cherche à mieux cerner le caractère, à chaque relecture, mais qui toujours surprend, questionne, déroute. « Je suis obligé d’être cruel, si je veux être bon ! » : l’épigraphe est extraite d’Hamlet.

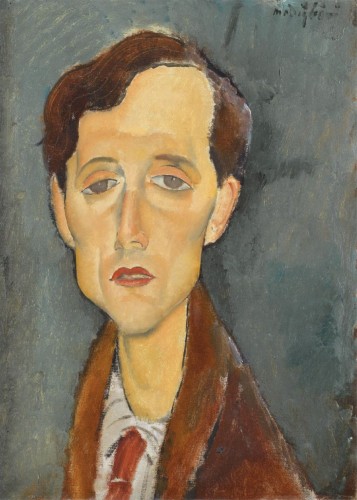

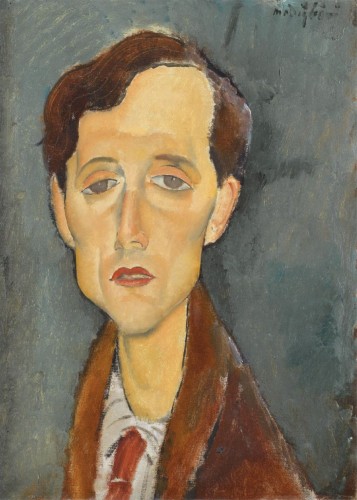

Portrait de Franz Hellens par Modigliani (1919)

Théophile est le narrateur dans ce roman terriblement séduisant : « Je veux le dire en commençant : j’ai vécu plusieurs vies ; autant qu’il fut en moi de personnes. Et la dernière, pas plus que les autres, je ne l’achèverai. Je suis mort plusieurs fois, et ressuscité. Mourrai-je tout à fait après ma dernière aventure, cet hiver où je suis, saison de sable, de neige et de bois mort ? » (incipit)

« Du lit de la mère au lit de la terre », le Livre premier conte sa naissance et son enfance bourgeoises. La grosse tête de Théophile effraie sa mère. Son père vétérinaire est déçu, il espérait une fille. Le Bouddha de bronze dans la chambre maternelle dira un jour à l’enfant : « Tu ne ressembleras jamais à un autre que toi-même, tu n’appartiendras jamais au troupeau. » Pour sa mère, qu’elle le caresse ou le gifle, il est « un monstre », parfois un « gros matou ».

Théophile aime leur jardin sans bornes (comme celui où grandit Franz Hellens, dans la région gantoise) et aussi Séraphine, la fille du jardinier. Un jour où son père emmène son fils avec lui pour ses visites dans les fermes en cabriolet, il est surpris de voir son père fouetter la jument et pleurer, ce qui n’est jamais arrivé en sa présence. Trois jours plus tard, son père meurt dans son lit. L’enterrement à la cathédrale d’Anvers fait du fils unique le point de mire, fier de son costume noir, fier de sa mère qu’il considère comme une « grande poupée vivante, faite pour s’amuser et pour l’amusement des autres ».

En général, Théophile est seul, livré à lui-même. Les amitiés qu’il noue tournent mal, d’abord à l’école du village, où Zéphirin devient son souffre-douleur. Après Pâques, la mère de Théophile épouse l’oncle Victor, le jeune frère du vétérinaire. L’enfant qui ne l’aime pas se jure de ne jamais lui obéir.

Puis il va en pension chez les Jésuites à Anvers. Le dimanche, le cousin Jean, chanoine à la cathédrale, l’accueille chaleureusement. « J’aime les gras et les francs, moi », déclare ce bon vivant, bien servi et nourri par Toinette, plutôt ravi d’initier le collégien aux plaisirs de la table.

Quand Théophile rentre chez lui, c’est chez le jardinier et sa femme Cordélia, sa nourrice, qu’il trompe son ennui – Séraphine a un petit frère à présent. Devant elle, il accule un matou qui a mordu Belzé, leur chatte noire, et le tue sauvagement. Il en demande pardon à sa première communion, mais d’autres crimes le hantent en rêve, comme celui d’étrangler son oncle. Il guette un signe de Dieu ou du diable, mais rien : il se sent définitivement « seul ».

« Travaille et cherche ton chemin », lui conseille le chanoine. A quinze ans, Théophile se juge « rien moins que pervers, violent, outrepassant, cruel, et d’une douceur inconcevable. » Une visite au zoo d’Anvers où le cousin Jean l’a envoyé avec Toinette, qui se laisse embrasser, lui donne le désir de posséder une vipère. Il va jusqu’à faire voler et à voler lui-même pour y arriver. Il sera renvoyé.

Séraphine s’occupe de nourrir la vipère dans sa cage de verre quand Théophile retourne à Anvers, cette fois au collège épiscopal. Le chanoine lui donne de l’argent de poche pour se promener seul en ville. Le garçon de 17 ans rêve d’évasion devant le Slonsk amarré au port. Il prend congé du collège à l’aide d’une fausse lettre et en profite pour aller faire l’amour à Toinette, avant de rentrer à pied chez lui. Dans une auberge, il entend des rumeurs sur la mort mystérieuse de son père.

Quand il fait irruption dans la chambre de sa mère, où se trouve aussi Victor, il les défie avant de se réfugier au grenier. Là, un éclat brillant attire son attention, il tend le bras : une grenade explose et lui arrache la main gauche. A la clinique, sa mère lui raconte pourquoi elle l’a mis en nourrice : il mordait le sein jusqu’au sang. « Je m’ennuyais ? – Dès ta naissance, je me suis aperçue que j’avais mis au monde un monstre. – Nous rîmes tous les deux. »

Obnubilé par le souvenir de son père en larmes, Théophile pousse sa mère et son beau-père à bout, aussi froid que sa nouvelle main de fer. Pour lui, il y a désormais une vipère derrière chacun de nos désirs. Et celle qu’il a confiée à Séraphine va bientôt faire plusieurs victimes. Sa vengeance accomplie, le jeune homme embarque sur le Slonsk.

Une autre vie s’ouvre pour lui sur ce cargo polonais qui fait la navette entre Anvers et Dantzig. Le capitaine prend Théophile en amitié et finit par l’engager : il tiendra le cahier de bord. Le Livre deuxième, « La tentation du monstre », est le récit de cette navigation. Il se passe d’étranges choses à bord de ce vaisseau fantôme, la nuit surtout, comme la disparition de Julia, la seule passagère, une veuve polonaise qui s’intéressait à Théophile. Le temps change de matière quand la vie devient « non pas sommeil, ni rêve éveillé, (…) mais un élément dans l’élément aérien et liquide, un météore sans limites dans les météores qui ne font que passer. » Le capitaine aussi a ses secrets et son pacte avec Théophile peut ouvrir le paradis ou l’enfer. « Mon cœur ? Pauvre rapace, est-ce qu’un aigle ou un vautour, même blessé, possède ce qu'on nomme un cœur ? »

Retour au bercail dans le Livre troisième : « Le retour du fils magnanime ». A cinquante-trois ans, Théophile découvre l’existence de son demi-frère prénommé Victor comme son père, un nouveau rival. Leur mère, malade, ne quitte plus la chambre, elle redoute leurs disputes. Mais Théophile semble apaisé et raisonnable à présent, comme un Lazare ressuscité ; c’est l’autre fils qui endosse le mauvais rôle. Où cela va-t-il mener ?

Mémoires d’Elseneur est un chef-d’œuvre du « réalisme fantastique » ; Hellens, poète et romancier, y déploie son imaginaire avec force et dans une très belle langue. Fasciné par le cercle, son Théophile, sensible et cruel, ignore les frontières entre le bien et le mal, le rêve et la réalité, la nature et le surnaturel. Les paysages et le climat de la Flandre, de l’Escaut, son terroir, ouvrent et ferment le récit d’une vie – de plusieurs – que hantent la solitude et la quête de soi.