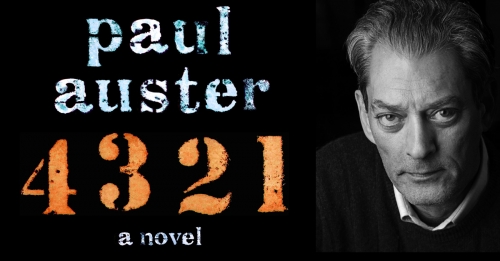

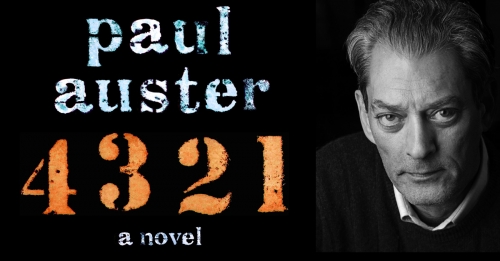

Paul Auster captive d’un bout à l’autre de 4 3 2 1 (traduit de l’américain par Gérard Meudal) en racontant le monde d’Archie Ferguson de 1947, l’année de sa naissance (comme Auster), aux années 1970. Un millier de pages pour décrire l’enfance et la jeunesse d’Archie jusqu’à la fin de ses études : tout ce qui se passe en lui, toutes les premières fois, et autour de lui, dans sa famille et avec ses amis. Le monde de Ferguson, c’est aussi l’histoire des Etats-Unis dans la seconde moitié du XXe siècle.

Le monde des Ferguson, en fait. La légende familiale remonte au grand-père de Ferguson débarquant à New York en 1900 – on découvre l’origine cocasse de son nom et puis celle du prénom d’Archie (Archibald) choisi par Rose Adler et Stanley Ferguson, ses parents. Rose a une sœur, Mildred ; Stanley, deux frères. Cet arbre généalogique ne changera pas, mais bien les événements qui se produisent dans ces deux familles, puisque ce n’est pas une seule vie d’Archie Ferguson qui nous est contée, mais quatre versions différentes.

Sa mère, à qui Archie voue un amour total, est photographe ; son père, qu’il voit moins, a le sens du commerce. Si un épisode de fièvre vaut au garçon de découvrir le base-ball a la télévision avec sa nounou, dans la première des versions, c’est au début de la deuxième que survient une révélation, à six ans, après s’être cassé la jambe en tombant d’un arbre : « Quelle idée intéressante de penser que les choses auraient pu se dérouler autrement pour lui, tout en restant le même. » Si… Si… Si…

Quand une cousine lui rapporte en pleurs que les Rosenberg ont été « grillés sur la chaise électrique », Archie comprend qu’il ne sait pas grand-chose de l’Amérique, du monde où il vit, et que l’avenir est « totalement incertain ». Dans la troisième version, la mort va le frapper de beaucoup plus près et son mode de vie, radicalement changer : « Le monde n’avait plus aucune réalité. » Enfin, dans la quatrième, Archie Ferguson découvre, grâce au mari de sa tante maternelle, qu’on peut aussi gagner sa vie en écrivant des livres.

Enfant unique, Archie est ravi de passer l’été au camp Paradise avec son cousin Noah, un camp de vacances de l’Etat de New-York. Presque tous les garçons et filles autour d’eux sont des juifs new-yorkais, Ferguson est le seul à venir de banlieue. Il s’y plaît, puis tout change. « Tout est parfaitement solide pendant un temps puis un matin le soleil se lève et le monde se met à fondre. »

La première fille qui attire Ferguson est sans doute « la fille dessinée sur les bouteilles de White Rock », l’eau de Seltz qu’achète sa mère : à moitié nue, séduisante, « deux ailes diaphanes dans le dos ». Ou la jeune Indienne du beurre Land O’Lakes avec ses nattes noires qui tient devant elle une plaquette de beurre identique – « un monde à l’intérieur d’un monde, qui était contenu dans un autre monde qui était lui-même dans un autre monde (…) ». Des camarades d’école lui montreront comment découper l’emballage pour la transformer en « bombe pulpeuse ». Mais c’est d’abord au sport, et surtout au base-ball qu’Archie Ferguson excelle.

Sa première petite amie (belge) donne une leçon amère au garçon qui n’a pas de goût pour les filles « prévisibles ». Le monde lui semble aller mieux après la victoire de Kennedy, puis la marche sur Washington et le discours de Martin Luther King. Le couple de ses parents bat de l’aile – « et comme c’était étrange, profondément étrange d’être vivant ».

La vie devient plus passionnante une fois qu’il rencontre Amy Schneiderman, seize ans, lors d’un barbecue de fin d’été pour fêter la victoire de sa mère à un concours de photos. Elle est la petite-fille de l’ancien patron photographe de Rose. Avec Amy, Archie a enfin une interlocutrice avec qui il peut tout partager, lectures, projets d’études, cinéma, musées, discussions au café. Elle ne jure que par New York, toutes les autres villes s’appelant pour elle « Morneville ».

A dix ans, Ferguson a écrit tout seul les vingt-et-un articles d’un journal scolaire ; il aime le « grand foutoir bouillonnant » des journaux où tout se côtoie, à la différence des livres « solides et durables ». Sa réticence à y laisser participer le premier de classe lui vaudra des ennuis, mais il tient au ton choisi pour traiter les sujets, un esprit « incisif, enjoué et vif ».

Bibliothèque de l'université Columbia, NY, où Auster a fait ses études

4 3 2 1 déroule, séquence par séquence, quatre récits où la vie de Ferguson change en fonction des circonstances. On se perd parfois sur ces voies parallèles, mais on s’attache à ce garçon sous ces quatre avatars, cet adolescent, ce jeune homme archicurieux du monde qui l’entoure et souvent rebelle. Toutes les questions existentielles se posent, de la découverte des autres si différents de soi-même au problème de l’existence de Dieu, de la véritable amitié aux désordres amoureux. Littérature, cinéma, musique, manifestations, tout est porteur d’élans nouveaux.

Paul Auster a trouvé le moyen d’enchâsser dans son roman mille et une péripéties individuelles et collectives vécues par sa génération : « le monde était fait d’histoires ». Columbia ou Princeton ? New York ou Paris ? Partout, le monde est « densité, immensité, complexité ». Comment vivre dans un pays où les émeutes raciales se multiplient, où les jeunes gens sont envoyés au Vietnam ? De toute façon, Ferguson mène la guerre à « Nobodaddy, le personnage inventé par William Blake », le symbole de « tous ces hommes irrationnels qui avaient la charge de gouverner le monde ».

Comment devient-on ce qu’on est ? Pour Ferguson, de toute façon, après avoir lu Crime et châtiment (formidable passage lu par Isabelle Carré à La Grande Librairie), pas de vie sans écriture – écrire, c’est être plus vivant. Ni sans sexe, et là aussi, il hésite sur la voie à prendre. Archie déteste « l’approche pratique de la vie », les convenances, les règlements. Ferguson, comme Paul Auster, a fait sienne la phrase notée au tableau par sa prof d’anglais : « contre la destruction du monde, il n’y a qu’une seule défense : l’acte créateur ».

Les lecteurs fidèles de Paul Auster reconnaîtront au passage des noms, des événements, des jeux d’initiales, des titres ou des lieux de romans précédents. 4 3 2 1 est aussi le livre d’un livre en cours d’écriture, quand on reconnaît soudain un paragraphe déjà lu dans une autre partie. Ce roman total d’un conteur magicien donne le vertige.

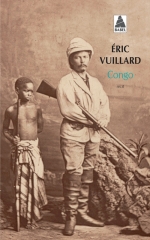

« Depuis des siècles, les Africains avaient appris à se débrouiller avec les Européens qui traînaient près des côtes ; mais voici qu’à présent des tribus reculées entendaient parler d’eux. On avait beau vivre au-delà des rapides, une rumeur remontait le cours du fleuve. Sur tout le continent, un point d’interrogation commençait de se former et de se dresser tout doucement comme une menace. Les roseaux agités par le vent semblaient ne rien savoir, le monde était un être ténébreux derrière un masque de lumière. Le mal apparaissait sous la forme des divinités sanguinaires, des morts voraces, des bêtes, mais il n’allait jamais seul, il était toujours accompagné dans sa courbe déclive et fuyante. Son mystère se mêlait à l’herbe mouillée, à une traînée de feu, aux singes qui crient, à la colère, au sexe qui s’élève, à l’orage. Mais le petit Satan qui allait venir n’aurait besoin ni des hyènes, ni des singes, ni des marécages, et il introduirait de l’homme à l’homme une sorte de méfiance. »

« Depuis des siècles, les Africains avaient appris à se débrouiller avec les Européens qui traînaient près des côtes ; mais voici qu’à présent des tribus reculées entendaient parler d’eux. On avait beau vivre au-delà des rapides, une rumeur remontait le cours du fleuve. Sur tout le continent, un point d’interrogation commençait de se former et de se dresser tout doucement comme une menace. Les roseaux agités par le vent semblaient ne rien savoir, le monde était un être ténébreux derrière un masque de lumière. Le mal apparaissait sous la forme des divinités sanguinaires, des morts voraces, des bêtes, mais il n’allait jamais seul, il était toujours accompagné dans sa courbe déclive et fuyante. Son mystère se mêlait à l’herbe mouillée, à une traînée de feu, aux singes qui crient, à la colère, au sexe qui s’élève, à l’orage. Mais le petit Satan qui allait venir n’aurait besoin ni des hyènes, ni des singes, ni des marécages, et il introduirait de l’homme à l’homme une sorte de méfiance. »