Loisirs-Plezier Brussels 1920-1940, voilà le titre complet (et trilingue) de la nouvelle exposition organisée à la maison Autrique dans le cadre de 2025, année de l’Art Déco à Bruxelles. « C’est l’époque de la découverte de la vitesse automobile et des premières excursions aériennes, des joies du tourisme pour tous, mais aussi l’entrée en scène du cinéma parlant, le miracle de la radio qui envahit la maison, les clubs de jazz, dancings et music-halls qui ne désemplissent pas, le sport qui devient un art de vivre populaire… » (Carnet du visiteur)

Dans les gares, des affiches invitent les Bruxellois à visiter d’autres villes ou régions du pays ; on en découvre dans l’entrée puis dans la cage d’escalier. Le parcours commence comme d’habitude au sous-sol. Des plaques émaillées vantant des marques de cigarettes ou de bière décorent la cuisine et l’office, de belles images aux couleurs joyeuses produites dans des émailleries bruxelloises. Un Pierrot rouge devient l’emblème des eaux de Spa, on comprend que la colombe de Cristal Chaudfontaine soit devenue un objet de collection.

Raymond Van Doren, Van Roy Wieze, 1935 [Coll. Dax Goolaerts]

Jean-Paul Béguin dit Jean d’Ylen (d’après un dessin de),

Cristal Chaudfontaine, 1938 [Coll. Laurent Levaux]

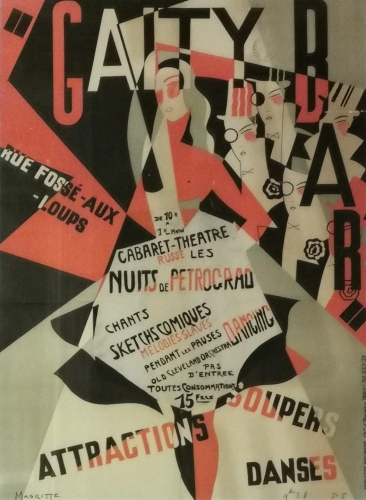

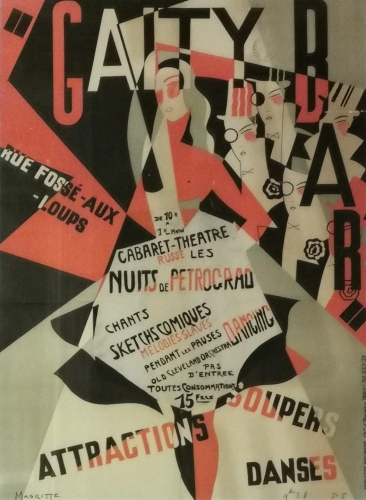

Au bel-étage, place à la danse, au spectacle, à la musique : parmi les affiches, sous lesquelles une petite vitrine contient une statuette de danseuse art Déco (Pierre le Faguays dit Fayral, Lysis, Max Le Verrier), j’en retiens deux de Magritte dans des styles très différents : « Primevère » (1926) pour une artiste de revue et « Gaity Bar » (1928) pour un cabaret-dancing, de composition beaucoup plus moderne. Vous trouverez dans le carnet du visiteur la description de chaque objet présenté à l’expo. Je me limiterai à un choix personnel.

De gauche à droite, 2e et 4e (cliquer pour agrandir) :

René Magritte, Primevère, 1926 [Musée d’Ixelles]

René Magritte, Gaity Bar, 1928 [Archives de la Ville de Bruxelles]

Hubert Dupond (qui signe Hub Dup) dessine entre autres une magnifique affiche pour le 4e salon de la TSF au Cinquantenaire à Bruxelles. J’admire sa créativité et le contraste entre deux figures féminines de brochures publicitaires pour des radios : la première est de profil, une blonde tout en rondeur, les cheveux au vent, des notes de musique derrière l’oreille ; la brune aux cheveux plaqués à la mode d’alors est montrée presque de face, une radio en pendant d’oreille !

Hubert Dupond dit Hub. Dup., Bruxelles Cinquantenaire. 4e Salon de la TSF, 1932

[Coll. Hub. Dup.] et dessins publicitaires pour les radios Howard et Brunswick, années 1930

Sur un palier d’escalier, une affiche pour la traversée Ostende – Douvres (1935) : on peut voir sur des dessins préliminaires de Lucien De Roeck divers dessins du navire, de personnages, des essais de composition jusqu’à cette formidable simplicité du grand « 3 » qui entoure le bateau, argument phare entre la destination et la durée.

Lucien De Roeck, Ostende Dover, 1935 [Coll. Anne De Roeck]

Remarquable aussi, l’affiche pour la Côte belge dessinée par Leo Marfurt, un Suisse arrivé en Belgique en 1922 qui « va exercer une influence déterminante sur plusieurs générations de graphistes ». Reconnu en Belgique et à l’étranger, professeur invité à La Cambre, « Belgium The Coast » est une des affiches belges les plus connues dans le monde de l’art graphique.

Leo Marfurt, Belgium The Coast (détail), 1938 [Archives de la Ville de Bruxelles]

Ces affiches, magazines, photographies permettent de découvrir comment le monde des loisirs s’est présenté aux Bruxellois durant l’entre-deux-guerres. Dans la chambre, ne manquez pas la pendule art Déco sur la cheminée, tout en découvrant des publicités pour de la lingerie (Le Gandukor !) ou pour des vêtements de sport (Van Schelle).

Leo Marfurt, Brussel Internationale Messe, 1937 [Musée d’Ixelles]

Leo Marfurt, 16e Foire commerciale Bruxelles, 1936 [Archives de la Ville de Bruxelles]

Dans la bibliothèque, on peut feuilleter des revues anciennes et regarder des films documentaires sur Bruxelles dans les années 1920-1940. Au second étage, place au train, à la voiture et aux petites voitures à pédales, à l’avion. Sous les affiches modernistes des expositions au Heysel dans les années 1930 (surtout l’Exposition universelle de 1935), des photos en noir et blanc illustrent l’atmosphère d’une époque joyeuse, avant que le ciel européen s’assombrisse et qu’un siècle plus tard, les excès de la consommation et du tourisme ne gâchent la fête. Une expo visible à la maison Autrique jusqu’en avril 2026.

« C’est un paysage bleu, un nocturne bleu, à cette heure bleue, indécise, de la nuit qui tombe, où le ciel, l’eau et le rivage se mêlent dans une étrange communion de couleurs très douces, sous l’effet d’une lumière presque irréelle, déjà celle de la lune, en ce moment crépusculaire qui n’est ni nuit ni jour. Un moment hors temps. Hors espace. Un moment qui plonge au cœur du mystère de la vie et de la mort. »

« C’est un paysage bleu, un nocturne bleu, à cette heure bleue, indécise, de la nuit qui tombe, où le ciel, l’eau et le rivage se mêlent dans une étrange communion de couleurs très douces, sous l’effet d’une lumière presque irréelle, déjà celle de la lune, en ce moment crépusculaire qui n’est ni nuit ni jour. Un moment hors temps. Hors espace. Un moment qui plonge au cœur du mystère de la vie et de la mort. »