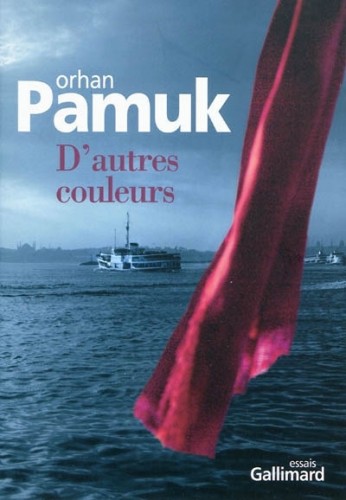

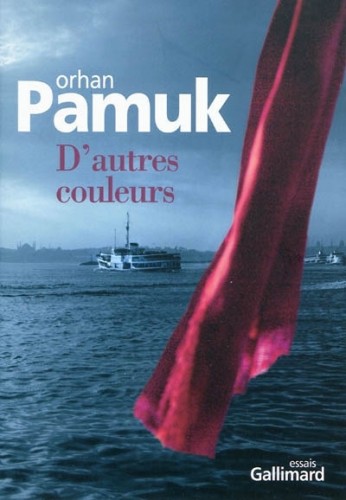

L’année de son prix Nobel de littérature, en 2006, Orhan Pamuk a publié D’autres couleurs, un livre « fait d’idées, d’images et de fragments de vie » qui n’avaient pas encore trouvé place dans ses romans. La vie quotidienne est riche de petites scènes qu’on a envie de partager – voyez, par ailleurs, ce village en fleurs – et l’écrivain d’Istanbul écrit « avec puissance et joie, à chaque occasion d’enchantement », lui qui considère le travail littéraire « moins comme une narration du monde qu’une « perception du monde avec les mots ». »

Gentile Bellini, Un scribe assis

Les courts essais de Pamuk se rapportent tantôt à « la vie et ses soucis », tantôt aux livres qu’il lit ou à ses propres romans, mais ils abordent aussi la politique, les rapports difficiles entre la Turquie et l’Europe, les problèmes d’identité. Le recueil comporte des entretiens, des textes pour des revues, des postfaces. Traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy, il se termine par la fameuse conférence du 7 décembre 2006 à Stockholm, « La valise de mon papa » (traduite par Gilles Authier).

C’est un livre à lire dans l’ordre ou le désordre, selon son humeur ou sa curiosité, à laisser et à reprendre ; il est doté d’une table des matières et d’un index d’une douzaine de pages très utiles pour se promener dans ces quelque sept cents pages aux sujets très variés. Trente ans d’écriture ont permis à l’auteur de mieux comprendre pourquoi son bonheur dépend de sa « dose de littérature quotidienne ». Orhan Pamuk voulait devenir peintre. A dix-neuf ans, il décide de devenir écrivain, pour la littérature, sans doute, mais surtout par besoin d’une pièce où s’isoler avec ses pensées. Cette solitude, comparée à celle de quelqu'un qui contemple une fête de loin, revient dans D’autres couleurs comme un leitmotiv.

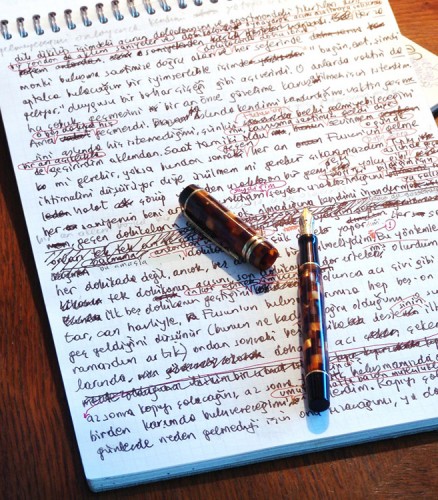

Mille questions se posent dans la vie d’un homme : comment être heureux, comment arrêter de fumer, comment faire pour dormir « quand les objets parlent »… L’inspiration peut venir aussi d’un chien de rencontre, d’une mouette sous la pluie, de la montre qu’on pose à côté de soi avant d’aller dormir, d’un souvenir – « Je n’irai pas à l’école ». Pamuk ponctue certains textes de petits dessins de sa main, par exemple pour évoquer un paysage qui l’a marqué (« A cet endroit-là, il y a longtemps ») : un ruban d’asphalte, un toit entre les branches des arbres, « le doux serpentin de la route, les buissons qui la bordaient, et les premières feuilles mortes de l’automne. »

Istanbul est sa ville. Ses maisons, ses immeubles « de rapport » qui trop souvent ne résistent pas aux tremblements de terre – « L’histoire d’Istanbul est une histoire de ruines et d’incendies » –, ses barbiers spécialistes en ragots, ses vendeurs de sandwichs, l’été sur les îles, la circulation routière, tout est prétexte à décrire la vie des Stambouliotes. Dans « Les bateaux du Bosphore », un très beau texte, Orhan Pamuk raconte et le spectacle de la ville vue du pont d’un « vapur » et le spectacle des bateaux vus de la fenêtre, au loin. Son père et ses oncles avaient chacun leur bateau favori « qu’ils considéraient comme le leur » et son frère et lui les avaient imités, guettant leur passage, leur faisant signe de la main. Son père « feu follet » et sa mère, son frère, éternel rival, sont les figures familiales les plus présentes, et aussi sa fille Rüja, dont il ne sait pas toujours déjouer la tristesse.

La lecture, pour Orhan Pamuk, reste irremplaçable malgré la télévision et les autres médias, « parce que les mots (et les œuvres littéraires qu’ils tissent) sont comme l’eau ou les fourmis : rien n’est capable de s’immiscer aussi vite dans les failles, les creux et les fissures invisibles de la vie que les mots. C’est d’abord dans ces brèches qu’apparaissent les choses essentielles – celles à propos desquelles nous nous questionnons – et la bonne littérature est la première à les révéler. » (« Sur la lecture : mots ou images ») Il évoque, entre autres, La Chartreuse de Parme, Tristram Shandy, Les carnets du sous-sol de Dostoïevski qui « contiennent en germe tous les grands romans qui suivront », Nabokov, Camus, Thomas Bernhard, Vargas Llosa, Salman Rushdie, Gide…

Une allocution sur la liberté d’expression prononcée au Pen Club ouvre la section intitulée « Politique, Europe et autres problèmes pour être soi ». Pamuk y exprime ses préoccupations sociales, réagit à l’actualité, commente les réactions aux attentats du 11 septembre à New York – « Ce n’est pas l’islam, ni même la pauvreté, qui entraîne l’adhésion à la cause des terroristes, d’une cruauté et d’une ingéniosité sans précédent dans l’histoire de l’humanité, c’est plutôt l’écrasante humiliation dont souffrent tous les pays du Tiers Monde. »

Orhan Pamuk - Photo : Murat Türemiş (Site de l’écrivain)

Dans « C’est où, l’Europe ? », l’écrivain décrit la nouvelle boutique d’un bouquiniste de Beyoglu, proprette et ordonnée, très différente et sans le charme des échoppes anciennes, une « librairie d’antiquités » en quelque sorte. « Pour les gens comme moi, qui vivent aux frontières de l’Europe, dans un sentiment d’entre-deux et essentiellement dans la compagnie des livres, l’Europe a toujours été un rêve, une promesse d’avenir ; une image souhaitée ou redoutée, un but à atteindre ou un danger. »

Mais le rêve d’Europe s’est mué en « ressentiment envers l’Occident », il constate la montée du nationalisme et du sentiment antieuropéen, même chez ceux qui « leur vie durant, avaient fait leur shopping en Europe et s’étaient servis de tout ce que la culture occidentale pouvait leur offrir, de l’art aux vêtements, pour se distinguer des classes inférieures et justifier leur supériorité » (« La colère des damnés »). Parmi ses réflexions sur la Turquie et l’Europe, on trouve un texte d’Orhan Pamuk sur son procès (dans un entretien pour un journal suisse, il avait déploré les tabous turcs sur la question arménienne).

« Mes livres sont ma vie » rassemble des commentaires à propos de ses œuvres romanesques. Mon nom est Rouge a eu pour premier titre L’Amour à la seule vue d’un portrait, en référence à Hüsrev et Sirin, « l’histoire la plus connue et la plus fréquemment illustrée de la littérature islamique » qui a inspiré son roman « classique » sur « la cruauté de l’Histoire et la beauté d’un monde désormais disparu ».

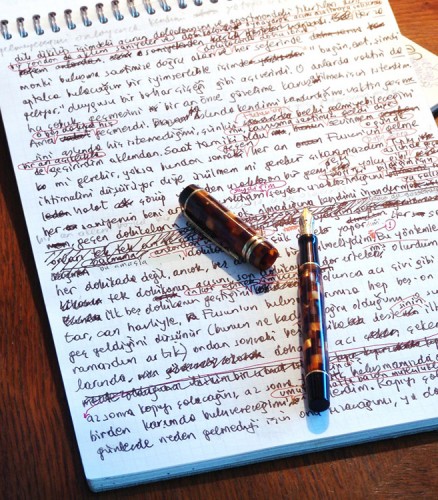

Page d’écriture d’Orhan Pamuk - Photo : Erzade Ertem (Site de l’écrivain)

Un beau texte sur « Bellini et l’Orient » évoque une exposition à la National Gallery de Londres. Pamuk s’attarde sur le célèbre Portrait de Mehmed II, « devenu l’image générique du sultan ottoman », et sur une merveilleuse aquarelle, Un scribe assis, où un jeune enlumineur ou calligraphe se tient assis en tailleur, le visage penché, le regard concentré vers son papier.

D’autres couleurs se termine sur des impressions de voyage aux Etats-Unis, une interview sur sa vie d’écrivain. Cela mène à deux textes très forts, pour finir : « Regarder par la fenêtre », très personnel, et la conférence du Nobel, où Orhan Pamuk évoque le destin d’écrivain, son travail, à partir d’une petite valise où son père conservait ses propres écrits et qu’il lui a confiée deux ans avant de mourir.

Mots et images, les trésors d’Orhan Pamuk, ont trouvé il y a quelques jours une forme inédite, avec l’ouverture à Istanbul d’une exposition d'objets, une vitrine par chapitre, en lien avec son dernier roman, Le Musée de l’innocence.