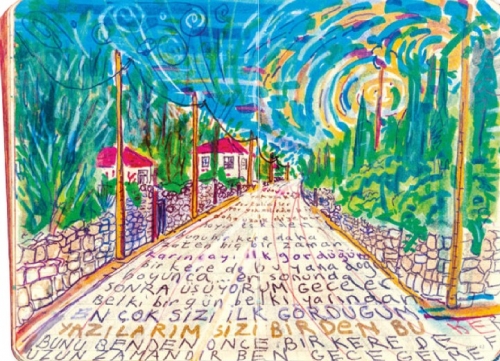

Attention : livre fabuleux ! Orhan Pamuk (°1952) a longtemps rêvé d’être peintre. Dans Souvenirs des montagnes au loin, Carnets dessinés (traduit du turc par Julien Lapeyre de Cabanes), il a rassemblé une sélection de pages de ses carnets Moleskine de 2009 à 2022 : des doubles pages où le dessin et l’écriture manuscrite se côtoient. Dans ce beau livre aux pages de garde terracotta, la traduction française suit la disposition du texte original autour de la reproduction du carnet ouvert. Des couleurs et des mots, quel régal !

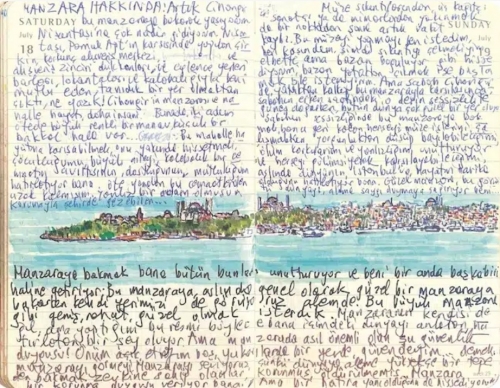

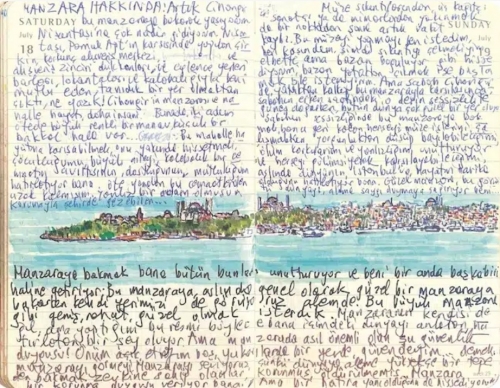

© Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin, carnets dessinés, Gallimard, pp. 14-15

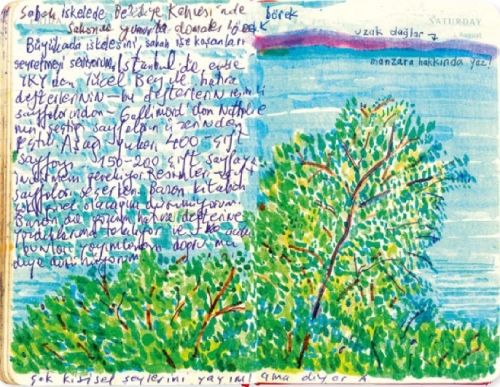

La quatrième de couverture (à lire à la suite de l’extrait proposé en ligne) explique le rôle de ces carnets pour l’écrivain stambouliote. Une sorte de journal de bord d’un amoureux des montagnes, des îles, du spectacle des bateaux sur le Bosphore. Jusqu’à ses 22 ans, Pamuk croyait devenir peintre, puis il est devenu romancier. En 2009, il s’est mis à dessiner dans les carnets de notes qu’il emporte partout avec lui : « un monde à moi ». Parfois le texte précède le dessin, parfois c’est l’inverse. Ce sont quasi tous des croquis de paysages : « Le paysage est la base de tout. »

A Istanbul, Orhan Pamuk vit à Cihangir, un quartier où la vie lui semble « plus humaine », où la vue du panorama donne l’impression « d’être protégé » à ce solitaire « qui se promène en ville sous escorte ». Ecrire et dessiner le rend heureux, et en particulier, depuis l’enfance, le fait de dessiner des bateaux – « Mais ce n’est pas l’enfance que j’ai en tête. Je veux partir loin. Un lieu lointain. Où est-il ce lieu lointain auquel tu penses ? Ici même, sur ce dessin. Mais où est-ce ? Là où la rêverie me transporte quand je déprime. »

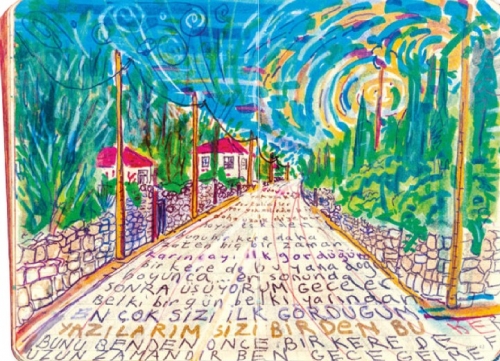

© Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin, carnets dessinés, Gallimard, pp. 16-17

Ce qui déstabilise un peu à la lecture de Souvenirs des montagnes au loin, c’est l’ordre non chronologique choisi par l’auteur : « C’est pour comprendre ce paysage apparu en rêve que j’ai classé les pages illustrées des carnets non en fonction du temps, mais en fonction du sentiment. » L’année est indiquée en haut de page, ce qui donne tout de même un repère.

L’aménagement du Musée de l’Innocence est un gros souci qui revient très souvent dans ses carnets, un chantier interminable : réunions, contretemps, lenteur, idées de présentation nouvelles… J’ai présenté ici le roman éponyme (qui date de 2008), une longue histoire où je m’étais perdue, je l’avoue, sans percevoir son véritable enjeu. Il a été conçu en même temps que le projet du musée (inauguré en 2012) : à travers les objets évoqués dans cette histoire d’amour, Pamuk voulait donner un aperçu de la vie stambouliote entre 1970 et le début du XXIe siècle. (Il dit par ailleurs lire les carnets de Joseph Cornell, l’artiste new-yorkais célèbre pour ses assemblages d’objets trouvés, aimé aussi de Chantal Thomas.)

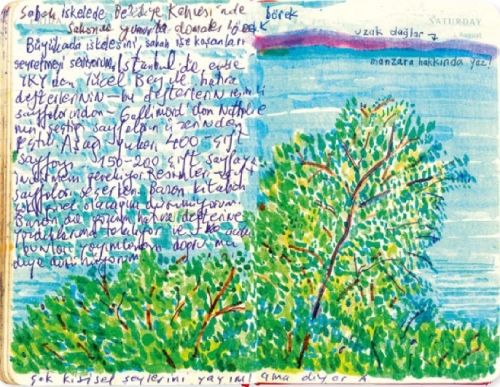

© Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin, carnets dessinés, Gallimard, pp. 18-19

Sur ses doubles pages, l’écrivain revient souvent sur son amour d’Istanbul et sur son désir de garder les traces de cette époque. Beauté de la ville sous la neige, de la lumière du soir sur les minarets, du matin sur les collines (« désormais bétonnées »)… « Le plus fort désir de Monsieur le Peintre est de voir d’une façon entièrement neuve ce qu’il a toujours vu. S’il y parvient, la vie quotidienne deviendra une Vie Nouvelle. Mais pour cela, il faut être un homme nouveau. C’est ce que cherche le Peintre en peignant et repeignant sans cesse la même vue. » (2014)

Même s’il voyage, donne des cours, des conférences, écrit des préfaces ou des articles, Orhan Pamuk revient constamment au roman en cours dans ses carnets (surtout Cette chose étrange en moi puis Les nuits de la peste), tantôt optimiste quand il a bien avancé, tantôt découragé de n’avoir pu écrire à cause d’une insomnie, d’un dérangement, d’obligations. Il lit et relit ses écrivains préférés, souvent des « diaristes » : Tolstoï, Thoreau, Virginia Woolf…

© Orhan Pamuk, Souvenirs des montagnes au loin, carnets dessinés, Gallimard, pp. 28-29

Les carnets dessinés évoquent aussi son amitié pour des écrivains contemporains qu’il lit, qu’il rencontre. Ce livre ouvre des fenêtres sur ses voyages et sur la vie qu’il mène dans son propre pays, en butte à l’hostilité du régime actuel pour l’avoir critiqué. Il l’a dédié à Asli, son épouse depuis 2022, rencontrée après sa rupture avec Kiran Desai, une écrivaine indienne.

Bien sûr, ces notes journalières (réflexions, faits, observations, aphorismes…) parleront davantage à ceux qui ont lu et suivent l’œuvre du romancier turc prix Nobel de littérature, mais il me semble que les dessins d’Orhan Pamuk, leurs couleurs, révèlent si bien par eux-mêmes ses émotions devant les paysages de Turquie ou d’ailleurs qu’ils font de Souvenirs des montagnes au loin un livre à garder sous la main, sous les yeux ou dans sa bibliothèque, pour voyager dans ses paysages.

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »

« Le peintre, cette nuit-là, assis avec mon Oncle à la lumière de la chandelle, avait peint avec zèle cette miniature étrange, hors des règles, qui ne ressemblait à aucune des scènes habituelles et connues, parce que mon Oncle le payait toujours bien, mais aussi, plus encore, parce qu’il était séduit par cette étrangeté. Car tout comme mon Oncle, le peintre était parfaitement incapable de dire quelle histoire ornait et illustrait ce cheval. Ce que mon Oncle attendait de moi, à plus ou moins longue échéance, c’était que j’écrive, que j’invente les histoires allant avec ces miniatures, moitié vénitiennes moitié persanes, pour les pages qu’il faisait peindre : en regard. C’était la condition impérative au remariage de Shékuré avec moi, mais rien d’autre ne se présentait à mon esprit que les satires du conteur, au café des artistes. »