Beaucoup de monde aux Musées Royaux des Beaux-Arts de Bruxelles pour les derniers jours de L’Orientalisme en Europe, de Delacroix à Kandinsky (jusqu’au 9 janvier 2011). Le rêve de Fabio Fabbi qui accueille les visiteurs en indique plusieurs composantes : scène exotique, tissus et objets pittoresques (le narguilé), portrait coloré. L’attrait pour l’Orient (de l’Espagne mauresque au Moyen-Orient, des Balkans au Maghreb), plus qu’un courant pictural, est un phénomène culturel qui touche au XIXe siècle toutes les disciplines : littérature, architecture, peinture, photographie… En contrepoint à ce regard européen, trois écrans diffusent, à l’entrée de l’exposition, des « Témoignages », réactions de personnes d’origines diverses aux œuvres sélectionnées.

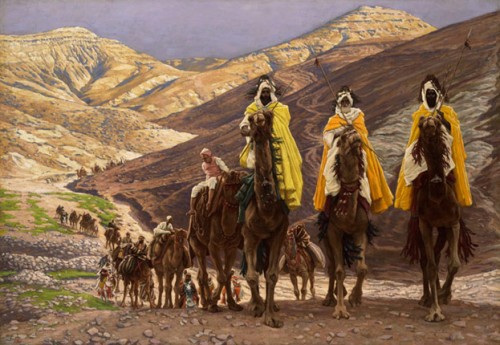

Tissot James, Les Rois mages en voyage

© Minneapolis Institute of Arts, The William Hood Dunwoody Fund

http://www.expo-orientalisme.be/

Filippo Lippi, esclave à Alger, fait le portrait de son maître, par Bergeret, illustre l’optique réaliste choisie par les peintres orientalistes, qu’ils soient français, anglais, allemands, italiens ou belges. Parmi diverses représentations de la mort de Cléopâtre, j’ai retenu une toile spectaculaire de Hans Makart et un fragment de Chassériau, Tête d’une servante en larmes. Joseph, contremaître des greniers de Pharaon (Tadema) baigne dans une jolie lumière plus claire que sur la reproduction – tissus blancs, fresques douces, motifs fleuris dans le bas du mur.

L’engouement pour l’Egypte ancienne dérive d’une politique de conquête. « Joindre l’éclat de votre nom à la splendeur des monuments d’Egypte, c’est rattacher les fastes glorieux de notre siècle aux temps fabuleux de l’histoire, c’est réchauffer les cendres des Sésostris et des Mendès, comme vous conquérants, comme vous bienfaiteurs » écrit Vivant Denon à Bonaparte. La section « Un échiquier politique » présente des rencontres officielles et des scènes guerrières, des aquarelles de Théodore Frère engagé dans la suite de l’Impératrice Eugénie pour son voyage en Orient.

Une Femme voilée de Gérôme aux visage, bras et pieds d’ivoire (éléphantine) et en robe de bronze n’est qu’hommage à une féminité gracieuse, loin des préoccupations d’aujourd’hui ou de la Femme arabe portant une cruche de Léopold Carl Müller. Un Portrait de Mustapha par Girodet, outre un visage expressif, fait la part belle aux tissus : veste rouge doublée de bleu, sous-veste ocre, chemise brune sur du linge blanc – pourquoi les hommes occidentaux portent-ils si souvent des couleurs neutres ? Et voilà Delacroix, présent dans différentes salles : Le Kaïd, chef marocain, sur son cheval ; une Vue de Tanger ; La mort de Sardanapale ; une Chasse au tigre, entre autres. Les architectures grandioses d’Egypte ont inspiré bien des paysagistes, mais aussi l’Espagne mauresque à Grenade ou Tolède avec ses colonnes et ses beaux arcs richement décorés, ses mosquées. L'Orient est aussi « carrefour des religions ».

« Rêves hédonistes… » met en scène le harem et les fantasmes avec la fameuse Esclave blanche de Lecomte du Nouÿ à l’affiche. Près de la séduisante rousse qui souffle la fumée de sa cigarette, une nature morte raffinée sur une nappe posée à terre : orange épluchée, vaisselle décorée, verreries, « Luxe, calme et volupté ». Gérôme ou Ingres ont peint le hammam : Le bain maure, La petite Baigneuse. D’autres proposent des rapts et des razzias aux dépens de blanches chrétiennes.

Prévoyez du temps pour visiter L’Orientalisme en Europe : il y a beaucoup à voir, dans des genres divers. Les types humains y inspirent la section « Au nom de la science » : des portraits, dont ce Portrait d’un Nubien par Monsted, des bronzes de Charles Cordier, une Beauté de Tanger à l’aquarelle par Tapiró Baró. Les œuvres viennent de musées européens, américains ou du Moyen-Orient, et aussi de

collections particulières. Chacun y trouvera de quoi réjouir le regard : des Rois Mages de Tissot aux jaunes et oranges éclatants, de grands paysages, des étals de marchands, des déserts, des visages, des foules, des rêveurs et des rêveuses, sans oublier l’Arabe au grand chapeau d’Etienne Dinet (sans la vannerie du Quai Branly !). Je ne donnerai pas le dernier mot au cavalier de Kandinsky (Improvisation III) mais à Paul Klee : « La couleur me possède. Point n’est besoin de chercher à la saisir. Elle me possède, je le sais. Voilà le sens du moment heureux : la couleur et moi sommes un. Je suis peintre. »