Vous vous souvenez peut-être de cette maison polonaise qui raconte son histoire dans Les Vivants et les Ombres ? Diane Meur, toujours curieuse des histoires de famille, se penche dans La carte des Mendelssohn sur la personnalité d’Abraham Mendelssohn. Qui était-il ? Son père, Moses Mendelssohn, est un illustre philosophe des Lumières – le « Socrate allemand » a servi de modèle à G. E. Lessing pour sa fameuse pièce Nathan le sage – et son fils, Felix Mendelssohn, est un non moins illustre compositeur. Aussi Abraham, à l’identité flottante, connu surtout comme le fils de son père et le père de son fils, pouvait-il devenir un « merveilleux sujet de roman ».

Ce n’est ni une biographie ni un essai : La carte des Mendelssohn est un roman dont cette famille est le thème conducteur, ou plus exactement les recherches de Diane Meur sur les descendants de Moses Mendelssohn. L’idée en est venue à la romancière, que la relation père-fils intéresse beaucoup, après un séjour à Berlin, ville où Abraham Mendelssohn est né et décédé.

« Seules les vies ont un commencement, et encore. » L’embryon d’arbre généalogique inséré au début du livre (emprunté à Sébastian Hensel, auteur de Die Familie Mendelssohn en 1879) aligne sous les prénoms des enfants de Moses Mendelssohn & Fromet Gugenheim ceux de leurs petits-enfants et de leurs arrière-petits-enfants à la ligne suivante. Diane Meur ira jusqu’à la huitième génération, mais sans résumer pour autant la vie des uns et des autres, pas du tout.

« Seules les histoires ont un commencement, et encore. » Avec un bagout déconcertant (un peu contaminée par ma lecture, je souris de l’adjectif qui me vient sous les doigts), la romancière et narratrice nous plonge dans le déroulement de ses investigations, y mêle des éléments de sa propre existence, note une discordance de dates, observe une carte postale, parle de ses activités en cours – Diane Meur est aussi traductrice (de l’allemand) –, remonte au siècle des Lumières, caresse le projet d’écrire un roman « sur le vide et les filiations ».

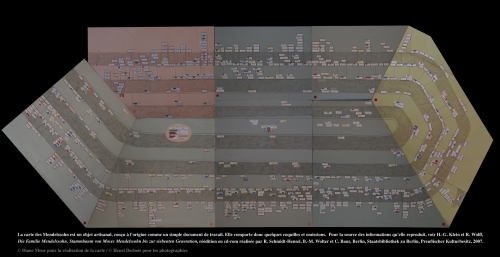

Un détail de la carte (courtoisie Sabine Wiespieser Editeur)

« Seules les idées ont un commencement, et encore. » A Berlin, elle fréquente évidemment la StaBi, comme on appelle familièrement la Staatsbibliothek, qui détient l’essentiel des archives Mendelssohn. Alors qu’elle s’est déjà rendue plusieurs fois à l’ambassade de Belgique, Jägerstrasse 52-53, elle y va un jour par l’autre côté et découvre une plaque au 51 : « Mendelssohn-Remise ».

Dans ce petit musée, « l’ancienne remise à attelages de l’hôtel particulier où avait vécu et travaillé le banquier Joseph, frère d’Abraham », on vend un gros livre sur la famille Mendelssohn, un autre, de T. Lackmann, sur Abraham Mendelssohn – et Diane Meur de s’interroger sur la pertinence de son projet. Néanmoins, de retour à Paris, elle commence à s’occuper vraiment des Mendelssohn et « ce fragile projet auquel (elle n’était) même pas sûre de tenir, ce petit filet d’eau qui se refusait à grossir depuis cinq ou six ans, s’est soudain élargi en rivière. »

« Et j’ai compris que ce fleuve en train de se répandre en un immense delta était gros de toute ma nostalgie de Berlin où j’avais voulu vivre une autre vie, sans jamais réussir à être vraiment là ; de toutes mes occasions manquées, de toutes mes affections perdues, de tout ce qu’il m’était jamais arrivé de laisser derrière moi ou d’échouer à retenir. De tout ce qui passe, s’enfuit, se dilue ou se disperse sur la face du monde – et cela fait beaucoup. » (C’est le dernier paragraphe du premier chapitre, page 25 d’un roman qui en compte 461, et 7 pages d’index des personnes).

L'entrée de la Maison Mendelssohn à la Jagerstrasse (Berlin) Source : Johannes Glintschert (2009)

N’ayez pas peur de la quantité de noms et de pages, le « Mendelssohn-Komplex » de Diane Meur a sans doute quelque chose à voir avec La Vie mode d’emploi de Georges Perec, un écrivain qu’elle cite à plusieurs reprises et avec qui elle a des affinités certaines. Ce n’est pas un inventaire, ce serait plutôt un immense éventail avec des secrets dans ses plis qu’elle débusque ici ou là.

En chemin, que de thèmes abordés : le judaïsme et le christianisme – de nombreuses conversions ; l’histoire des juifs en Europe, en Allemagne, et de l’antisémitisme ; des unions et des désunions ; des lectures diverses ; le choix d’un patronyme ou d’un prénom – Mendelssohn, Bartholdy, Enole… ; des lieux visités ; des correspondances ; des rencontres.

Et pourquoi ce titre, La carte des Mendelssohn ? A mi-parcours, le chapitre 14 (sur 28) raconte l’émergence, au fil des recherches sur internet et en bibliothèque, d’un relevé des noms, des dates, des liens, sur de grands cartons de bristol où elle place des étiquettes repositionnables en fonction de l’avancement de ses travaux : « le monstre », « le tableau de chasse », comme l’appelleront ses enfants, va prendre de plus en plus de place sur la table de la salle à manger d’où il finira par déborder.

© Diane Meur pour la carte © Henri Desbois pour les photographies (Courtoisie Sabine Wespieser Editeur)

Comment l’organiser ? Bien sûr par génération, mais Diane Meur instaure aussi des codes couleurs en fonction de la religion, du métier, et voit émerger des zones, des blocs, ce n’est pas du temps perdu. Elle organisera même une « fête de la carte » où elle s’entendra dire, à sa grande surprise, que « cette carte (lui) ressemble ». La manière dont elle agence la carte en pratique et construit du même coup La carte des Mendelssohn est un « tour de force », comme l’écrit l’éditrice. La narration est fluide, le style de connivence avec le lecteur (la lectrice en l’occurrence) tout au long du texte.

Si vous acceptez de vous perdre en route, si vous êtes curieux de ce qui se présente à vous par hasard ou parce que vous l’avez bien cherché, si l’histoire, la philosophie, la musique vous intéressent (saviez-vous que Fanny, la sœur de Felix Mendelssohn était aussi compositrice et excellente pianiste ?), en bref, si vous aimez la littérature, alors « ce roman en spirale qui raconte sa propre histoire » est pour vous et vous vous réjouirez avec Diane Meur quand elle constate ceci : « L’histoire d’une famille ne m’intéresse que si elle devient l’histoire du monde, et c’est de plus en plus le cas. »