Il fallait que je revienne à ce petit livre lu en juillet 2004 dans le train de Moscou à Iasnaïa Poliana : Sur mon père de Tatiana Tolstoï, rédigé en français à l’occasion du centenaire de l’écrivain, en 1928. « En ma qualité de fille aînée, j’ai jugé qu’il m’appartenait de défendre la vérité. Je dois à la mémoire de mes parents de rompre aujourd’hui le silence. Douloureux devoir, certes, car il me faut révéler bien des choses qui, d’ordinaire, ne sortent pas du cercle intime d’une famille. »

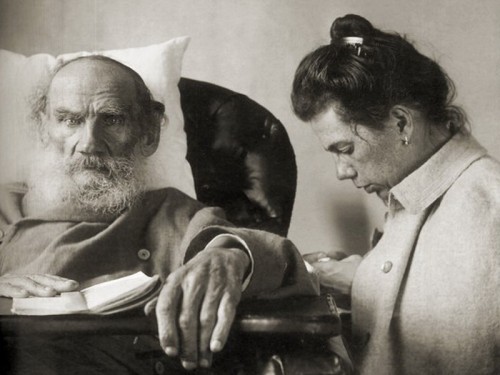

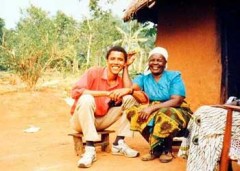

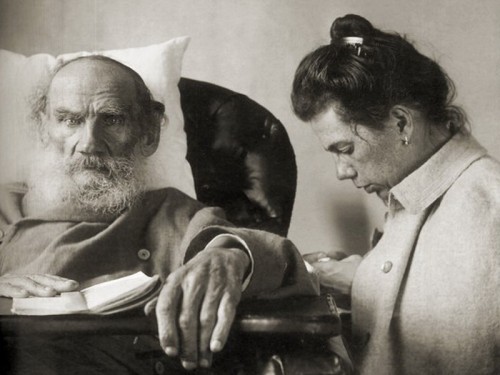

Tatiana Tolstoï au chevet de son père en 1902

Tatiana Tolstoï attire l’attention sur l’orthographe française de leur patronyme. « Il n’est toutefois pas sans intérêt de savoir que le nom de Tolstoï s’est toujours écrit en Russie : Tolstoy. Le jour où mon père, contrairement à son habitude, mit un i au lieu d’un y, sa parente Alexandra Andreevna Tolstoï le lui reprocha, en disant qu’il ne fallait pas enfreindre un usage consacré par plus d’un siècle. »

Elle part de cette fameuse nuit d’automne où, à trois heures du matin, Tolstoï quitte secrètement et définitivement sa maison natale. (Il mourra quelques semaines plus tard d’une pneumonie, dans la petite gare d’Astapovo.) Pourquoi ? Pour fuir sa femme qui ne le comprenait pas ? Pour mener la vie simple à laquelle il aspirait, loin du monde ? « Mais il n’y a jamais dans la vie d’un homme une seule raison qui le pousse à commettre une certaine action plutôt qu’une autre. »

Tatiana a été témoin de la vie de son père, avant et après sa crise religieuse. Elle était aussi la confidente de sa mère. Toute sa vie, Tolstoï a voulu « se rendre meilleur ». Moins d’un an après avoir épousé Sophie Bers, dont il était fou amoureux, il observe déjà dans son Journal que les joies de la vie de famille l’ont engourdi, l’absorbent au détriment des « hautes régions de la vérité et de la force ». Tatiana décrit sa mère comme « une nature pessimiste », souvent découragée, prompte à se désoler ; jamais elle ne s’était remise du choc que fut pour elle la découverte du passé de son mari. Sa fille la juge incapable de profiter des moments heureux, et « jalouse de tout et de tous ».

Reprenant le point de vue de son père, sa fille écrit même : « Pauvre enfant ! Elle souffre de toutes ces incohérences qu’elle invente pour se torturer. » Sofia se faisait une certaine idée du mariage et de la famille ; quant à Tolstoï, il ne pouvait se limiter à être « mari et père ». Cependant, « les vingt premières années de leur ménage furent heureuses ». Ses parents s’aimaient, malgré leurs idées différentes. « Ma mère donnait à son mari le meilleur d’elle-même : toutes ses forces et son amour entier. »

Tolstoï « ne prétendait aucunement imposer aux autres sa volonté ». Le déménagement à Moscou, pour les études des enfants, provoque en lui une crise morale. Le sens de sa vie le tourmente, il étudie les religions pour y trouver des réponses à ses questions. Il traduit et compare les Evangiles, et cela débouche sur une véritable conversion. Sa mère, moins douée intellectuellement, moins forte moralement, d’après sa fille, n’a pu le suivre dans cette voie.

La fille aînée des Tolstoï insiste sur le fait que son père ne prêchait ni ne sermonnait personne – « Dans ces temps-là, nous ne le comprenions pas. Ses idées nous effarouchaient sans nous convaincre. » Sa richesse pèse à Tolstoï, il rêve de s’en dégager : « Donner ce que j’ai, non pas pour faire le bien, mais afin de devenir moins coupable. » Leur vie oisive et tranquille à côté de tant de misère lui est insupportable. Irritée par ses nouvelles idées, sa critique de l’Eglise orthodoxe, Sofia refuse de recopier certains textes. Tolstoï retourne alors à Iasnaïa Poliana pour retrouver le calme, ou chez des amis à la campagne.

Leurs enfants assistent aux disputes où leurs parents se blessent mutuellement, « elle » défendant le bien-être de ses enfants et leur bonheur, « lui » son âme. Tatiana : « Je croyais fermement qu’il ne pouvait pas se tromper. Mais quant à cette Vérité qu’il avait trouvée, je ne savais trop ce qu’elle était. » Elle pensait que sa mère aurait dû se soumettre, ne comprenait pas sa résistance.

On retrouve ici les événements relatés par Sofia Tolstoï dans Ma Vie, dont la mort de son dernier né – « Jamais ma mère ne se releva du coup qui lui avait été porté. » Sofia Tolstoï ne retrouvera plus jamais la sérénité, de plus en plus nerveuse, obsédée par ce qu’on dirait d’elle, et c’est une véritable torture morale pour Tolstoï qui rêve de la quitter mais ne peut l’abandonner.

En juillet 1910, Tolstoï rédige un testament secret. Sofia soupçonne qu’on lui cache des choses, fouille dans les papiers de son mari. Il se met à tenir un Journal « pour lui seul », le garde sur lui. La nuit du 28 octobre, il surprend son épouse en train de fouiner dans son cabinet de travail et décide de s’en aller. Il lui écrit une lettre, emballe ses affaires, donne l’ordre d’atteler…

Ses enfants reviennent alors à Iasnaïa Poliana prendre soin de leur mère désespérée. Seule Alexandra sait où se trouve Tolstoï. Quelle angoisse quand Tatiana apprend qu’il est malade, qu’il est mourant ! Un correspondant de La Parole russe leur envoie un télégramme : Tolstoï est chez le chef de gare d’Astapovo, avec quarante degrés de fièvre. Comme il n’y a qu’un train par jour dans cette direction, les Tolstoï commandent un train spécial et se mettent en route avec leur mère.

A Astapovo, seule Alexandra est admise au chevet de son père, puis Serge, puis Tatiana que son père presse de questions sur sa mère : qui reste avec elle ? « Parle, parle, que peut-il y avoir de plus important pour moi ? » Elle espère qu’il finira par appeler sa femme auprès de lui, mais il craint que son cœur ne le supporte pas. Sofia en est malade : « Dire que j’ai vécu quarante-huit ans avec lui et que ce n’est pas moi qui le soigne quand il va mourir… » Serge recueille les derniers mots de son père : « Serge ! J’aime la vérité… beaucoup… j’aime la vérité. » Tolstoï est inconscient, le 20 novembre 1910, quand sa femme arrive enfin près de lui.

Tatiana a aimé ses parents, tous les deux ; dans Sur mon père, elle a voulu raconter « l’humble vérité ». Sa mère a survécu neuf ans avant de mourir elle-même d’une pneumonie, entourée de ses enfants et petits-enfants. « Et qui prendrait sur lui de désigner le coupable ? L’esprit peut-il renoncer à défendre sa liberté ? Peut-on faire grief à la chair de lutter pour l’existence ? Peut-on reprocher à ma mère de n’avoir pas été capable de suivre son mari sur les hauteurs ? Ce fut encore plus son malheur que sa faute, et ce malheur l’a brisée. Et mon père était-il coupable d’avoir voulu sauver ce quelque chose dont « parfois il sentait la trace en lui », et de le sauver au prix de sa vie ? »