Pierre Bonnard (1867-1947) a enfin son musée, le premier qui lui soit exclusivement dédié. Le Cannet, où il a vécu ses dernières années, a soigné la métamorphose de l’Hôtel Saint-Vianney, d’architecture Belle Epoque, tout près de la mairie, en musée accueillant, lumineux, paisible, presque appuyé à l’église Sainte-Philomène (où eurent lieu les obsèques du peintre) qu’on peut admirer par les fenêtres. Cage d’escalier en marbre blanc ponctué de noir, boiseries claires prolongées par de larges lattes de parquet au bord du carrelage taupe des salles, murs gris clair, stores discrets, la rénovation des lieux leur confère confort et douceur.

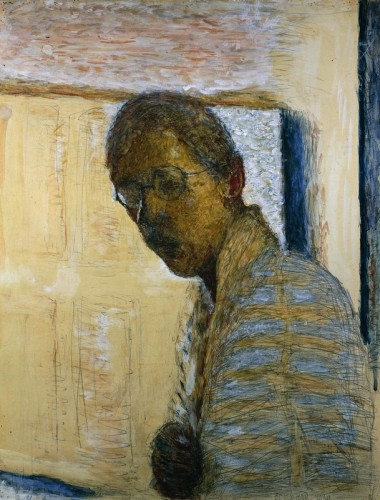

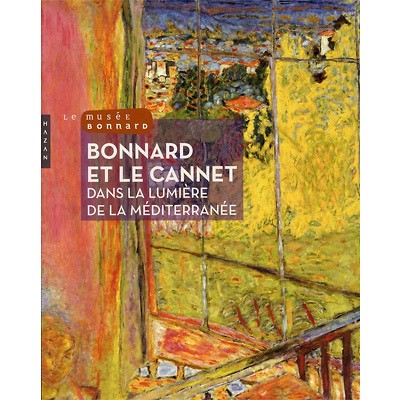

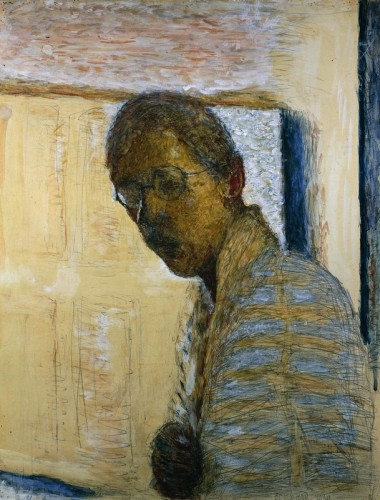

L’exposition inaugurale, « Bonnard et Le Cannet. Dans la lumière de la Méditerranée » (26 juin - 25 septembre 2011) se visite en descendant à partir du cinquième étage, accessible par ascenseur. Elle s’ouvre sur un Autoportrait de 1930 au regard inquiet, attentif : le peintre y porte ses lunettes rondes, la lumière solaire court sur son visage, sur les rayures de son vêtement, sur le fond derrière lui – le jaune, une couleur qu’il explore dans toute sa gamme et qu’on retrouve dans tous les autoportraits exposés ici, dont le célèbre Boxeur.

Autoportrait (1930) gouache, crayon et aquarelle © Adagp © Triton Foundation, Pays-Bas

La première fois que Bonnard découvre le Var et la Côte d’Azur, il est ébloui : « J’ai eu un coup des Mille et Une Nuits, la mer, les murs jaunes, les reflets aussi colorés que les lumières », écrit-il en 1909. Devant Le port de Saint-Tropez (1911 – Metropolitan Museum, New-York), une toile presque carrée, un de ses formats préférés, le regard glisse vers la mer entre les murs ocre des maisons aux ombres bleues – on aperçoit ensuite, dans le coin inférieur droit, de profil, Marthe, son épouse, son modèle, omniprésente dans son œuvre.

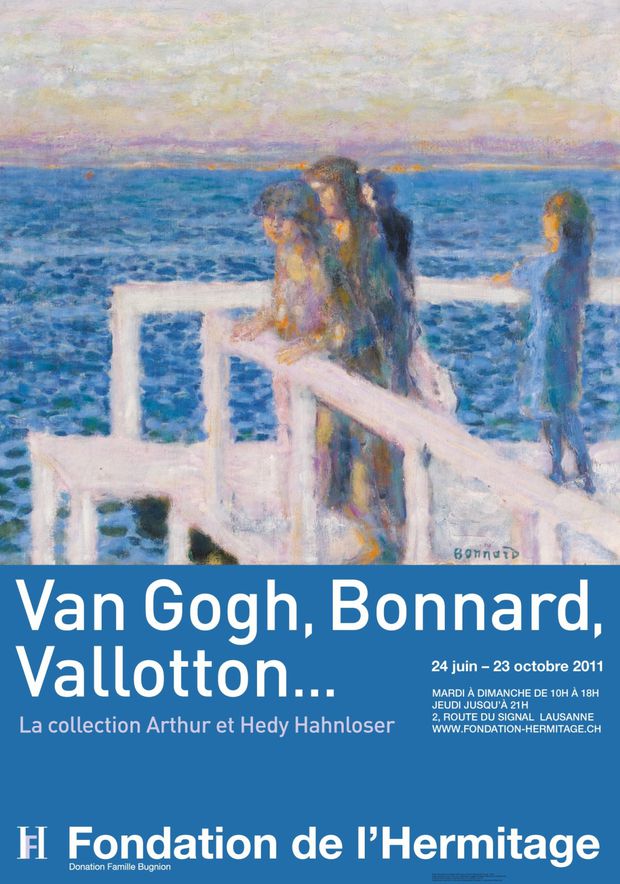

Bonnard a peint au Cannet près de trois cents tableaux et gouaches. Environ soixante paysages, intérieurs et autoportraits sont proposés aux visiteurs pour quelques jours encore, sur trois niveaux. Des acquisitions, des dépôts, des prêts. Marines, voiliers, vues de la côte, jardins, et des scènes intimistes à l’intérieur de la villa Le Bosquet, une maison rose aux volets verts qu’il avait agrandie pour y aménager un atelier, y accueillir des amis (les Hahnloser, Matisse, entre autres) et dotée d’une salle de bain à l’intention de Marthe : il peint celle-ci partout, dans le jardin, à table, à sa toilette, nue, habillée, éternellement jeune.

Le toit de la Villa Le Bosquet, presque invisible de l'avenue Victoria (ne se visite pas)

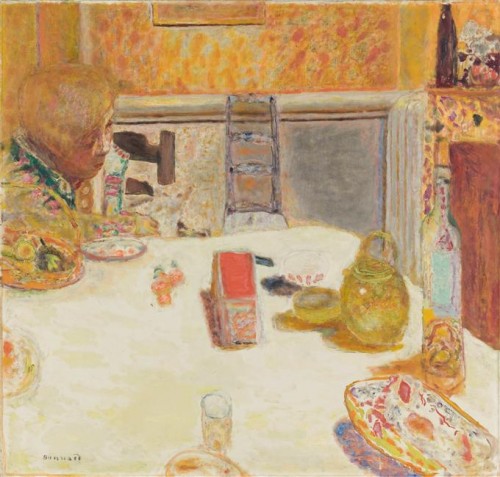

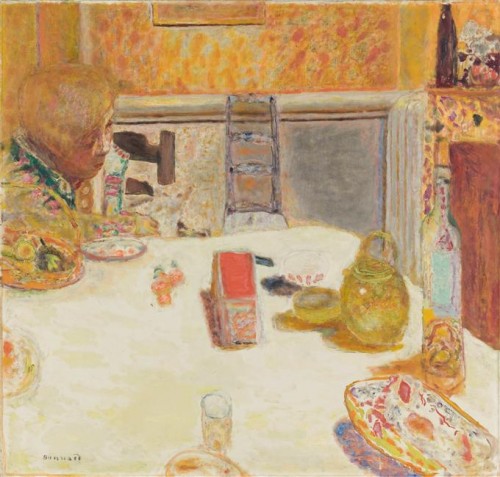

La salle à manger au Cannet (1932 – dépôt du musée d’Orsay) est merveilleuse. Au premier plan, sur une nappe blanche, un plat fleuri, une bouteille, quelques assiettes, un verre ; cela n’a rien d’une nature morte savamment agencée, les objets y semblent à leur place habituelle, comme cette boite au couvercle rouge au milieu de la table (le mur où est accrochée cette toile est exactement de cette couleur). Sur une chaise, derrière une corbeille de fruits, Marthe se tourne délicatement vers un chat blanc sur ses genoux, qui pointe le museau vers la table. Autour de cette scène familière, Bonnard fait chatoyer les couleurs des murs, des meubles, de la cheminée.

La Salle à manger au Cannet, 1932 (RMN / Patrice Schmidt © Adagp, Paris 2011)

Tous les recoins de sa maison aux murs blanchis où la lumière pose des tons subtils inspirent le peintre : c’est La tasse de thé au radiateur (Marthe devant une théière noire, près d’une fenêtre) ; c’est Le placard blanc où il fait chanter des surfaces rouge orange, des bandes d’un bleu gris comme délavé, quelques touches de jaune ; c’est Le bain ou Baignoire, un sujet qui lui a donné du mal jusqu’à ce qu’il trouve la structure adéquate, en de multiples variations. Les petits agendas ouverts en vitrine sont pleins de croquis sur le vif, il y note les couleurs et toujours le temps qu’il fait : « beau », « orageux », « couvert ». De 1927 à 1946, il y tient ainsi son « répertoire de formes ». Lettre à Matisse en 1933 : « La peinture, c’est quelque chose à condition de se donner tout entier. »

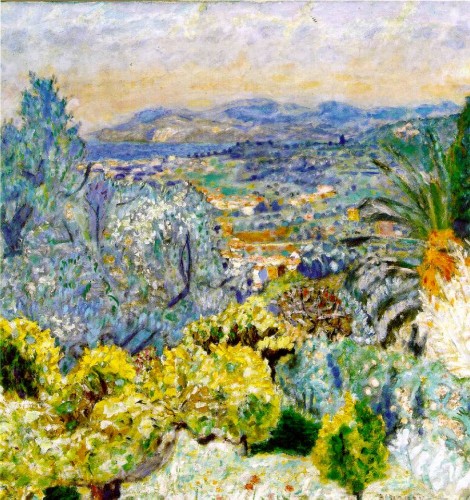

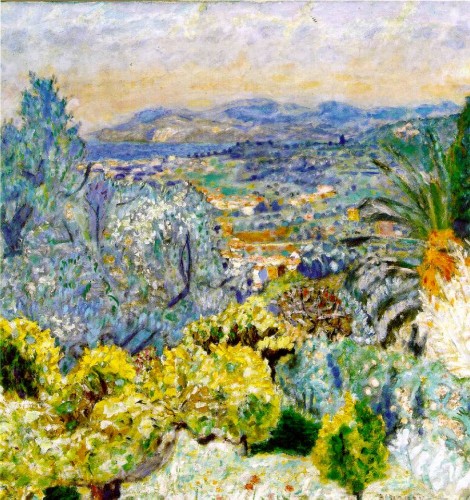

La Côte d’Azur, The Phillips collection, Washington DC. © Adagp, Paris 2011

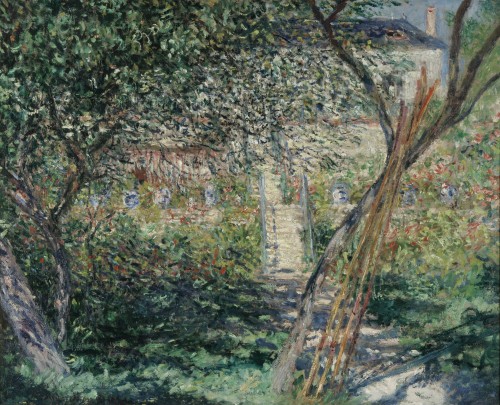

Bonnard se promène chaque matin dans les collines du Cannet, fait provision de vues panoramiques, de jardins, de ciels. Côte à côte, deux paysages quasi identiques : le premier (1923), au ciel légèrement voilé au-dessus de la mer, fait émerger de la verdure des toits orange, des murs blancs, des pins ; dans le second (1924), tout vibre davantage, les stries nuageuses, les ombres à présent violettes, les frondaisons bleutées. La Côte d’Azur (The Phillips Collection, Washington DC) est un hymne à la végétation méditerranéenne : tous les verts, tous les bleus, réchauffés par les grappes du palmier et çà et là de petites touches d’un orange qui s’adoucit tout au fond, bordant le ciel au-dessus des collines.

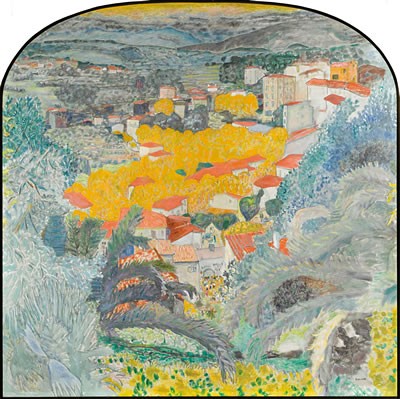

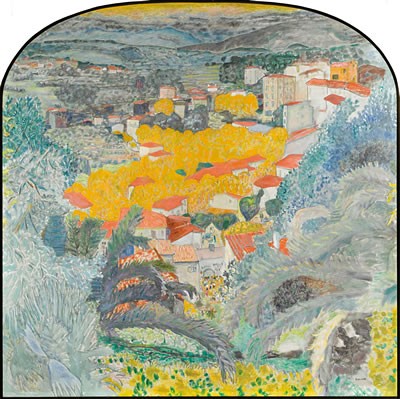

Vue du Cannet © Musée Bonnard

Grâce à la Fondation Meyer, le musée Bonnard possède une grande Vue du Cannet où les mimosas en fleurs et les toitures provençales poussent à la limite le contraste des couleurs chaudes et des couleurs froides, entre des palmiers bleus. La terrasse ensoleillée, un autre grand format, horizontal cette fois, déroule un paysage écrasé de soleil. Les murs d’une terrasse offrent de l’ombre, sur la droite, à une femme qui lit dans un transat, près d’un guéridon où un autre livre est posé, abondance de biens.

L’amandier en fleur © collection Centre Pompidou, dist. © Adagp, Paris 2011

Se promener dans une telle exposition permet de passer de ces grands décors du Midi aux paysages plus simples, non moins riches en accents colorés et en émotions : Le nuage sur la mer, Méditerranée sous un ciel nocturne, Ciel d’orage sur Cannes, Baigneurs à la fin du jour. Et puis, et puis, après La route rose, La petite fenêtre, La porte de la villa « Le Bosquet », deux chefs-d’œuvre retrouvés : L’atelier au mimosa, qu’on admire ici d’une façon toute nouvelle, en regardant aussi le paysage par la fenêtre et, œuvre ultime, L’amandier en fleur, la joie de renaître peinte par un vieux peintre qui ne cessait de retoucher ses toiles et qui va mourir plus serein d’avoir ajouté un peu de jaune sous l’élan bleu et blanc de l’arbre aimé.

Le catalogue de « Bonnard et Le Cannet dans la lumière de la Méditerranée » comprend quelques extraits du journal et des souvenirs sur Pierre Bonnard par Gisèle Belleud, son élève de 1937 à 1947. Quand elle avait quinze ans, et déjà la volonté de peindre, sa mère l’avait menée chez le « grand peintre » qui habitait à un quart d’heure de marche de chez eux. D’abord réticent, il lui avait proposé de lui montrer de petits dessins, puis l’avait invitée à venir travailler avec lui dans l’atelier, tous les matins. Elle sera surtout portraitiste. Son précieux témoignage rend compte de leur travail et des jours difficiles, à la mort de Marthe puis, cinq ans après, du peintre.

En trois mois, le musée Bonnard a déjà atteint l’objectif de fréquentation qu’il s’était fixé pour sa première année. Le Cannet fut pour Bonnard « le théâtre d’une exploration de la couleur sans précédent » (Véronique Serrano, commissaire de l’exposition et responsable du musée). Le peintre de la « vibrante modulation de la couleur et de la lumière » (Roger Marx), à qui l’on reprochait au début la disparition du dessin, la mollesse des formes, l’ami de Signac, de Renoir, de Matisse, ce « peintre des amers et des météores, comme l’étaient avant lui Jongkind et Boudin » (Jean Clair) écrivait en 1946 : « Il ne faut pas peindre la vie, il faut rendre vivante la peinture. »