Entrer dans Franck (2010) d’Anne Savelli, c’est tout de suite être ailleurs : « et puis pourquoi ça ne serait pas là » en est la première ligne, sans majuscule ni point, centrée au-dessus du premier chapitre. Un roman qui cherche ses mots, les trouve, cherche à dire, plein de silences aussi. Un portrait en creux de Franck, celui qui le plus souvent n’est pas là mais dans un squat, en prison, dans la rue, dans le métro, sur un banc. Un récit qui égrène les lieux de ses passages et de son passé, revisités par une narratrice, sa « fiancée » d’un temps, celle qui écrit.

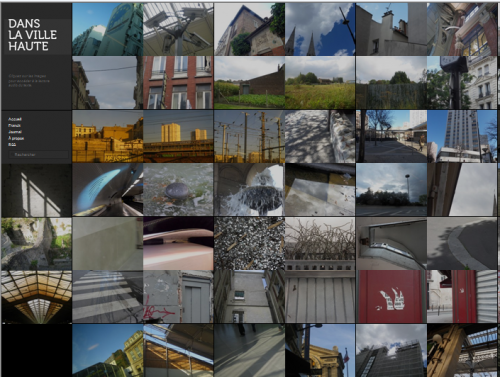

Détail du portail « dans la ville haute » © Anne Savelli

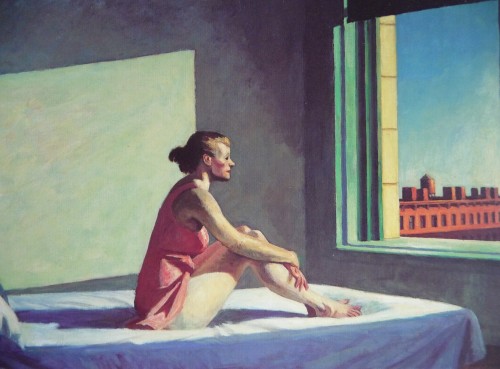

Il y a du Perec, du Butor, du Sarraute derrière cette écriture qui réinvente le langage pour mieux épouser les gestes, les choses vues. Comme cette chambre près de la Gare de l’Est à Paris, une chambre pour dormir : juste un matelas, un évier, une cafetière, une tasse pour boire le café du soir, qui serait une habitude des gens du Nord. « Vous », « Tu », « Je ». Apostropher, décrire, raconter, énumérer, imaginer – bienvenue aux infinitifs.

Reconstituer la vie de Franck avant. Quinze ans plus tôt, il est dans une bande de la Gare du Nord avec chiens et rats, assis, allongé, faisant la manche dans le RER. Ou dans le quartier Jourdain où ces jeunes cloutés, tatoués, dérangent la clientèle du café Coq d’Or. Mais c’est là qu’ils ont leur squat, qu’ils jouent dans la cabine du Photomaton. Franck se promène « un borsalino sur la tête », les mains bandées. Quand il a une crise, il casse les vitres à coups de poings.

Puis il disparaît. Elle ne le voit plus en sortant du métro. Quelqu’un lui dit qu’il est en prison à Fleury sans personne qui lui écrive. Elle décide d’aller lui rendre visite, vient à bout de toutes les démarches administratives précédant le premier « parloir ». Elle lui écrit, des lettres et des lettres. Allers-retours Paris-Denfert – Fleury-Mérogis, en car, c’est moins cher. Apprentissage des visites en prison, début 88 : Franck, dix-neuf ans, est au Centre des Jeunes Détenus. Quand il en sort, ce n’est pas pour longtemps. Des rencontres dans la rue, une bagarre, et les voilà tous au commissariat pour un contrôle d’identité. Franck était recherché, quelqu’un l’a dénoncé dans une affaire de cambriolage, il est arrêté.

Pendant sa vie à lui en cellule, elle marche sur ses traces, arpente les quartiers, les villes dont il lui a parlé. Elle énumère les rues, les repères, habille les noms propres. Franck raconte les visites en prison à Lille d’abord, puis à Loos, puis ailleurs. Cinq heures de voyage pour trente minutes de parloir. « Tu me jures que tu n’y es pour rien. » Elle voudrait rencontrer la juge de vingt-quatre ans, mais celle-ci refuse de l’entendre. A Lille, les yeux bleus dans le tramway lui font peur. Elle décide pourtant d’y passer une nuit, pour deux parloirs successifs en fin de semaine.

Une lettre annonce un mois et demi sans parloir, Franck est puni. Il en a pris pour cinq ans. « Rentrer. Dormir. Trouver un avocat qui sache réduire le temps, passer de cinq ans d’attente à deux, si possible, il n’y a plus que cela qui compte. » Franck est transféré à Béthune, rue d’Aire – « tant de temps passé en cellule au parloir en gare dans les trains les coursives et la cour de promenade ».

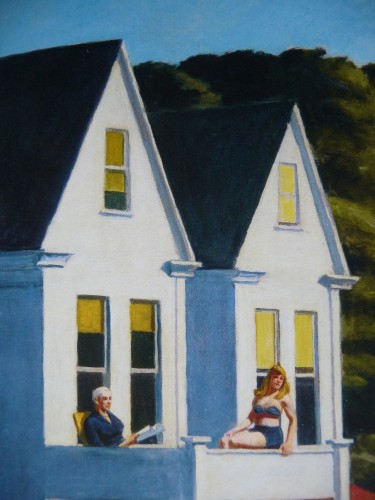

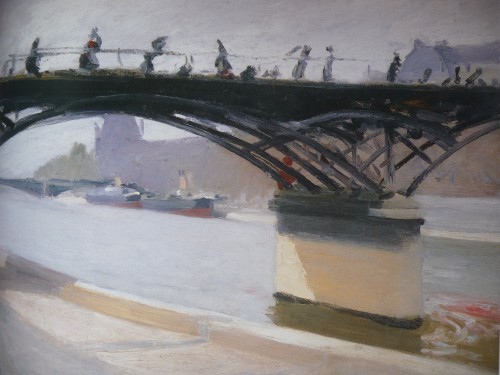

Elle déménage dans une chambre mansardée à Oberkampf, à cause d’une phrase de Jean Genet : « Giacometti et moi – et quelques Parisiens sans doute – nous savons qu’il existe à Paris, où elle a sa demeure, une personne d’une grande élégance, fine, hautaine, à pic, singulière et grise – d’un gris très tendre – c’est la rue Oberkampf, qui, désinvolte, change de nom et s’appelle plus haut la rue de Ménilmontant. » (L’atelier d’Alberto Giacometti) Elle tâche de mener une vie parallèle : livres, films, expositions, « palpitation de Paris qui chaque semaine se renouvelle ». Elle arpente son nouveau quartier, le lui décrit dans ses lettres, pour qu’il s’y sente aussi chez lui. Cinquante-cinq changements de lieu dans le roman d’Anne Savelli, qui explore les endroits fréquentés par Franck dans sa vie antérieure, la ville où il est né, où il a été abandonné, jusqu’à sa vie parisienne.

« Qu’avez-vous fait de vos vingt ans ? J’ai attendu pour aller au bout de l’attente et j’ai vu ce que ça faisait. Et ensuite ? Il a fallu attendre encore. Et puis ? Rien. » Cette rage d’aller au bout n’a rien à voir avec la patience, terme honni. Franck finira par sortir. Mais pour aller vers quoi ? vers qui ? Elle l’accueillera dans sa chambre, combien de temps ? « Tu cherches un centre, tu ne trouves pas. Tu l’espères chez n’importe qui, assis sur le même banc que toi. » Tant d’espace et pas sa place.

Anne Savelli, romancière de l’errance, fonde un univers romanesque en mouvement, un comble pour une histoire d’emprisonnement. Sa prose poétique, ses rythmes syncopés, ses ralentis, ses huis clos sont aux antipodes du thriller urbain de William Boyd. Au lecteur d’emboiter le pas à cette femme qui marche, de se laisser dérouter. Franck se prolonge sur la Toile, où l’auteur propose une lecture originale à travers un montage de photos sur le site « dans la ville haute ». Elle tient par ailleurs un blog aux fenêtres ouvertes.