A lire Les gazettes d’Adrienne Monnier, rédigées de 1923 à 1945, j’ai souvent pensé qu’aujourd’hui, cette libraire parisienne aurait tenu un blog littéraire de haut vol. Née en 1892, Adrienne Monnier a perdu son père d’un accident de travail en 1914. C’est grâce à ses indemnités qu’elle a pu ouvrir une librairie : la Maison des Amis des Livres, au 7, rue de l’Odéon. Faute de place, elle n’y vend que les livres de ses amis : Claudel, Leiris, Joyce, Prévert, Gide, Hemingway… Des amis de choix !

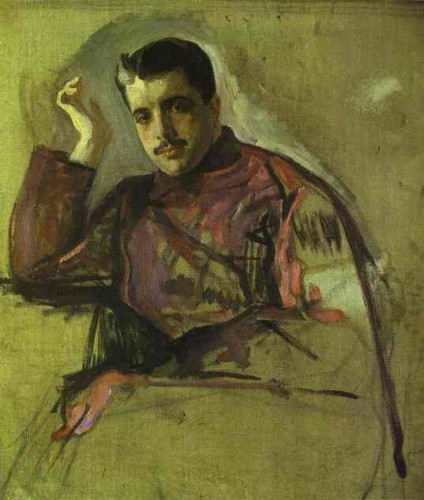

Adrienne Monnier par Gisèle Freund © Gisèle Freund/IMEC/Fonds MC

L’avant-garde littéraire de la première moitié du XXe siècle se retrouve chez la « nonne des lettres », comme on la surnomme. Séances de lecture, édition de revues, Adrienne Monnier participe au développement de la « jeune littérature » d’alors. « Les gazettes du « Navire d’argent », 1925-1926 » ouvrent ce recueil ; la libraire n’a pu continuer à diffuser sa brochure, elle lui coûtait trop cher, malgré les abonnements, et même avec l’aide de son amie Sylvia Beach qui avait ouvert Shakespeare & Co au n° 12, dans la même rue.

« Description de la voix de Claudel », le premier texte, commence ainsi : « On ne peut la comparer qu’à l’action de manger. Elle se repaît des mots, elle les mâche, elle en éprouve le goût et en assimile la substance (…) » En moins de vingt lignes, une description superbe. Plus loin, elle parle de « crible machinal » pour rendre l’intonation de Paul Valery. Ecrivains, peintres, spectacles, expositions, Adrienne Monnier présente, cite, raconte, d’une plume très expressive.

A l’époque où l’on proposait encore aux clients de couvrir leurs livres de papier cristal, la libraire décrit l’un d’eux, Berthier, qui vient lui demander un recueil de Léon-Paul Fargue. Le poète est dans la librairie, mais son lecteur ne le connaît pas. Quand Fargue se met, par jeu, à déprécier ses propres poèmes, avec insistance, Berthier lui répond sèchement d’abord, puis se fâche. Alors Adrienne M. tend le livre au poète, avec le nom de Berthier sur un bout de papier, puis le lui rend, dédicacé – s’ensuivra une « poignée de main comme l’arc-en-ciel. »

« Visite à Marie Laurencin » : Marcelle Auclair, Sylvia Beach et Adrienne Monnier prennent le thé chez la peintre qui fut un temps l’amante d’Apollinaire. Il est question d’une amie battue par son petit ami, de plusieurs façons de se coiffer – « Pour plaire aux hommes, il vaut mieux passer pour bête, moi je suis la reine des gourdes », déclare Marie Laurencin. Elle montre sa toile en cours, fait visiter son appartement plein de ces femmes aux « grands yeux vides et volubiles comme le ciel entre les murs », dans de jolis cadres.

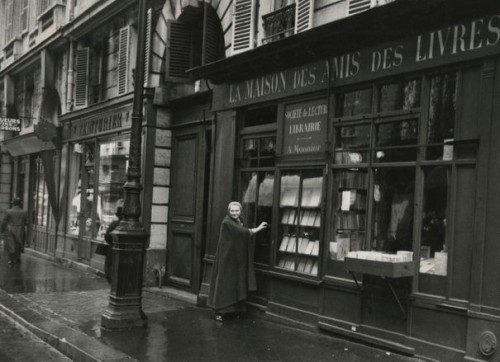

Adrienne Monnier (1892-1955), libraire française, dans sa "Maison des amis des livres",

7, rue de l'Odéon. Paris, 1935. © Roger-Viollet

Les « Ecrits divers, 1923-1931 » comportent des critiques de livres, de poésie surtout, et des préfaces pour des expositions – « Une nature morte, quelle singulière façon d’appeler ces tentatives vraiment magiques de donner la vie à ce qui paraissait inanimé. » Idem pour « Les airs du mois de « La N.R.F. », 1934-1937 ». Sujet du temps, « Le swastika » : les Allemands en font un usage inquiétant, elle en cherche l’origine, distingue les graphismes, étudie le symbole.

Adrienne Monnier aime le cinéma, s’enthousiasme pour une adaptation d’« Alice au pays des merveilles », pour Fernandel. Le cirque (illustration ci-dessous), les Folies-Bergère, un rayon « Chiens et chats de toutes races » à la Samaritaine, Maurice Chevalier ou Noël-Noël, c’est toute une vie parisienne dont elle se fait la chroniqueuse.

Parfois, la libraire s’échappe en Savoie (« Esquisse des Déserts ») ou à Tignes, à Venise, et note ses impressions. Mais c’est principalement Paris qui l’inspire : ce « coude du quai d’Orléans » où « La Seine ouvre les bras et enserre la Cité. Ne disons plus rien, c’est trop beau. La ville et le fleuve chantent à l’unisson. L’hiver peut venir. » Et surtout le pont des Arts, qu’elle traverse lentement « parce que, des deux côtés, Paris est doux et magnifique, parce qu’on est là au seuil des îles, parce qu’on peut s’asseoir sur un banc, le regard perdu dans le regard fascinant et moqueur de la jeune femme fleuve. » (« Petite promenade »)

Après les gazettes de « Vendredi », il y aura « La gazette des Amis des Livres », grâce à une « aubaine » : Gallimard lui a acheté la traduction d’Ulysse, un apport d’argent bienvenu dans une période difficile. La vie de libraire a comblé Adrienne Monnier – « j’exerçais depuis deux ans un métier dont je ne savais pas encore grand-chose, sinon l’ivresse de causer avec des gens qui aimaient les livres que j’aimais. » – mais elle n’en cache pas les difficultés.

Adrienne Monnier devant sa librairie

Lire Les gazettes d’Adrienne Monnier, c’est passer des livres dont on coupe encore les pages à l’art, à une réflexion sur la guerre ou sur la société. L’élite, la classe, la bourgeoisie, la noblesse, voilà des notions qu’elle commente, à rebours des lieux communs. Les persécutions contre les Juifs en Allemagne lui inspirent des « Réflexions sur l’antisémitisme » en novembre 1938, une quinzaine de pages.

Sa causerie sur « L’Ulysse de Joyce et le public français » (1931) constitue une belle introduction à la lecture. Barrault, « Verve » (Adrienne Monnier a écrit pour la revue d’art de Tériade), la survie dans Paris occupé (« Lettre aux amis de zone libre ») – on apprend par ailleurs que le chocolat manquait « terriblement » à Henri Michaux, « qu’il en avait besoin pour travailler » – Madame Colette à qui elle lit les lignes de sa main... plus de septante sujets et autant d’entrées dans le monde d’une libraire dont on aurait aimé passer la porte.