L’impressionnisme et la mode, a priori le sujet semble léger, choisi pour attirer les foules et en effet, il y a du monde au musée d’Orsay pour visiter cette exposition. Mais la pertinence du thème s’impose. A l’entrée, deux petites toiles, une Liseuse de Manet et une Jeune femme lisant de Renoir, un illustré à la main, amorcent ce rapprochement de l’élégance et des peintres dans les années 1860-1880, à l’époque des nouveaux grands magasins évoqués par Zola dans Au bonheur des dames.

Manet, Liseuse ou La lecture de l’illustré (Chicago, The Art Institute)

J’ai tenté d’abord de vous rendre compte du parcours, salle par salle, puis je me suis ravisée. Mieux vaut laisser intact le plaisir de la découverte – l’exposition dure jusqu’au 20 janvier 2013. Si vous voulez en savoir davantage, le site du Musée vous en dira plus long, il vaut lui aussi la visite. La scénographie renouvelle sans cesse le dialogue entre peintures et parures. Les écrivains y ont leur part – saviez-vous que Mallarmé signait ses articles de mode Mademoiselle Satin ?

La Dernière Mode. Gazette du Monde et de la Famille,

dirigée et rédigée par Stéphane Mallarmé

Le catalogue s’ouvre sur des photos de robes en pleine page, cela rend bien le point de vue original de cette exposition : la présentation des vêtements et des accessoires de l’époque, et la diffusion de la mode grâce aux illustrés, sujets d’inspiration pour les peintres. Les objets prêtés par le Musée Galliera et le Musée des Arts décoratifs sont d’une qualité exemplaire, comme ces escarpins roses en peau et satin qu’on retrouve plus loin sur deux étonnantes natures mortes de souliers par Eva Gonzalès.

Eva Gonzalès, Les Chaussons blancs (The Metropolitan Museum of Art)

Ces magnifiques robes d’époque, on les reconnaît avant même de voir les tableaux – on les a déjà vues chez Manet, Monet, Morisot, Renoir et Cie. Les impressionnistes se voulaient résolument modernes, et comment mieux dire son temps que par le vêtement ? La société du Second Empire obéit à des codes précis pour le jour ou le soir, l’été et l’hiver, la ville ou la campagne, l’opéra, le bal... Les impressionnistes vont les montrer et s’en distancer.

Albert Bartholomé, Dans la serre ou Mme Bartholomé

Revues de mode et catalogues des grands magasins donnent le ton. Inattendues, ces deux toiles de Cézanne, La Conversation ou Les deux sœurs et La Promenade, présentées à côté des gravures qu’il a littéralement transposées ! Surprise aussi, un grand tableau d’Albert Bartholomé intitulé Dans la serre : la robe que porte Mme Bartholomé est présentée juste à côté, c’est étonnant de passer de l’une à l’autre.

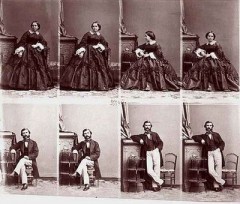

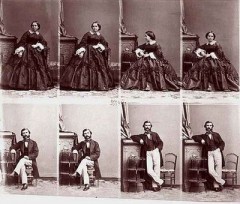

André Adolphe Eugène Disdéri, Carte de visite

Pour leurs cartes de visite, les membres de la bonne société posaient chez le photographe dans leurs plus beaux vêtements. Tout un mur de planches photographiques de Disdéri, par séries de huit, montre des femmes, des hommes, parfois des couples, offrant leur meilleure apparence sur ces portraits destinés à véhiculer leur image.

Auguste Renoir, Madame Georges Charpentier et ses enfants (The Metropolitan Museum of Art)

De nombreux musées français, européens et étrangers ont prêté des œuvres de premier plan. Beaucoup viennent des Etats-Unis ; l’Art Institute de Chicago et le Metropolitan Museum of Art de New York collaborent à l’exposition du musée d'Orsay. Du MET, par exemple, Madame Charpentier et ses enfants de Renoir, magnifique portrait de femme et scène d’intérieur (le terre-neuve n’est pas en reste). De Chicago, Rue de Paris ; temps de pluie, signé Gustave Caillebotte, moderne à tout point de vue.

James Tissot, Juillet (Seaside)

Une découverte pour moi, l’œuvre de James Tissot, très présent bien qu’il ne soit pas impressionniste (onze oeuvres, moins tout de même que Degas, Renoir, Manet et Monet). Le prénom anglais de ce peintre français révèle son goût pour le chic mondain. Ses peintures, hommage à l’élégance, valent par le réalisme du rendu, le raffinement des détails, le soin du décor. C’est parfois figé, comme cette réunion d’hommes où l’on observe les variantes du costume masculin (Le Cercle de la rue Royale), c’est plus vivant dans La Demoiselle de magasin (La Femme à Paris, Toronto) ou ce Bal sur un bateau (Tate, Londres). C’est étourdissant dans Octobre ou Juillet (Seaside), exemple de portrait, un superbe contre-jour !

Edouard Manet, Nana (Hamburger Kunsthalle)

Près d’une vitrine consacrée aux dessous, presque tous blancs à l’exception d’un corset de satin bleu (qu’on verra sur la mutine Nana de Manet), une grande toile de Henri Gervex, Rolla, qui a fait scandale moins par la jeune femme nue sur le lit et son amant, déjà rhabillé devant une fenêtre ouverte, que par le désordre de ses vêtements et de sa lingerie répandus sur le sol dans un joyeux abandon.

Gustave Caillebotte, Portrait d’un homme (The Cleveland Museum of Art)

Très peu de costumes masculins ont été conservés, une vitrine leur est consacrée dans la salle des dandys et des portraits d’hommes : de beaux tableaux signés Caillebotte, en particulier, ou le Portrait de Manet par Fantin-Latour (Chicago).

Edouard Manet, Jeune dame en 1866 ou La femme au perroquet (The Metropolitan Museum of Art)

C’est une des leçons de L’impressionnisme et la mode : au fur et à mesure qu’on avance, la différence entre les impressionnistes et les autres, les peintres traditionnels voire académiques, se fait de plus en plus claire, même si leurs modèles portent les mêmes atours. La femme au perroquet de Manet (MET, New York), en peignoir lâche, humant une violette, évoque les cinq sens ; le personnage s’y détache sur un fond sombre, au lieu du riche décor bourgeois. Berthe Morisot, dans ses toiles d’une lumière et d’une légèreté sidérantes, évoque l’intimité d’un intérieur avec un naturel éblouissant. L’air circule dans ses toiles avec une qualité rare, ses blancs sont magiques.

Berthe Morisot, L’Intérieur (Collection Diane B. Wilsey)

A l’opéra, les bras sont obligatoirement nus, le décolleté large, la robe, de soie. Chez Mary Cassatt, Eva Gonzalès, Renoir, les femmes dans leur loge ont une véritable présence, de l’expression, alors que dans Une soirée de Jean Béraud, les couleurs des toilettes féminines en contraste avec les habits noirs de leurs cavaliers ne sont que le reflet brillant d’une parade sociale. La nouvelle peinture explore la lumière, la matière et les couleurs pour elles-mêmes.

Mary Cassatt, Femme au collier de perles dans une loge (Philadelphia Museum of Art)

Les artistes de la seconde moitié du dix-neuvième siècle ont réinventé le portrait, la scène de genre pour en faire des peintures modernes. Amateurs du chic parisien ou non, allez voir L’impressionnisme et la mode, quoi qu’en dise la presse française qui dénonce une entreprise grand public et une approche trop superficielle, à cause du côté parfois kitsch de la présentation, pourtant secondaire. J’y ai pris conscience, pour ma part, d’un aspect de l'impressionnisme qui ne m’était jamais apparu si clairement : la volonté de représenter la société de leur temps, un mode de vie, la modernité, comme l’indique le titre prévu pour Chicago : « Impressionism, Fashion, and Modernity » J’y ai vu beaucoup de choses et de tableaux que je n’avais jamais eu l’occasion d’observer. C’est gai, c’est instructif, c’est beau. Pourquoi bouder son plaisir ?