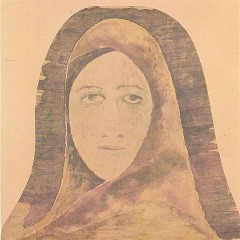

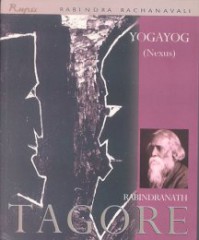

Rabindranath Tagore (1861-1941) a reçu le Prix Nobel de littérature en 1913. Depuis quelques années, Zulma publie de nouvelles traductions françaises du romancier, poète, dramaturge, musicien, acteur et peintre, qui a « lutté pour l’indépendance de l’Inde, contre la partition du Bengale, et a soutenu le mouvement de Gandhi » (Zulma).

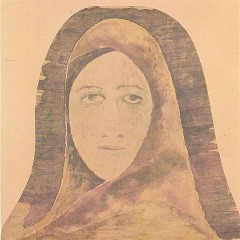

Rabindranath Tagore, Visage de femme, National Gallery of Modern Art, New Dehli.

Kumudini (Yogayog, 1929, traduit du bengali (Inde) par France Bhattacharya, 2013) se déroule dans le Bengale du dix-neuvième siècle et raconte le mariage de Madhusudan, homme mûr, et de Kumudini, 19 ans, un mariage arrangé entre un entrepreneur qui a fait fortune et la fille cadette d’une famille brahmane respectable, sur le déclin.

Les Ghoshal, à l’époque où leurs deux familles rivalisaient de splendeur, avaient perdu leur grandeur ancestrale à la suite de divers procès et les Chatterji « portèrent le coup fatal aux Ghoshal en usant de l’arme de la disgrâce sociale ». Ils avaient dû quitter le village pour s’établir modestement à Rajabpur. La mémoire de ces querelles était transmise de génération en génération, « comme des chèques du passé tirés sur un présent en faillite. »

Son père avait poussé Madhusudan vers les études, afin de se faire une place parmi les « gens de bien », mais sa mort a obligé celui-ci à vendre ses livres et à travailler. Très habile dans le commerce, et entreprenant, Madhu mène la Ghoshal Company à la gloire. C’est alors seulement, au sommet de sa prospérité, qu’il envisage de se marier et déclare vouloir « une fille Chatterji » – « Un lignage qui a reçu des coups est aussi dangereux qu’un tigre blessé. »

Chez les Chatterji (deux frères et cinq sœurs), quatre sœurs ont été mariées dans des familles de haute lignée, leurs dots ont mis la famille dans les dettes. Pris à la gorge par un intérêt de 9 % puis de 12 %, Vipradas, le frère aîné, décide d’envoyer son frère Subodh en Angleterre pour y devenir avocat. Quand il apprend que Madhusudan, nouveau Raja, veut bien réunir tous leurs emprunts en un seul à 7 %, il se sent d’abord soulagé.

« Kumudini était belle, grande et mince comme une tige de tubéreuse ». La dernière des filles souffre du poids que représente son état de fille à marier et espère un miracle. Après la mort de leur père, ils ont dû quitter le village pour Calcutta, où tout lui semble étranger. Très pieuse, voire superstitieuse, solitaire, Kumu a eu la chance d’être instruite par son grand frère : il lui a enseigné les échecs, le sanskrit, la photographie, le tir, la musique – elle joue très bien de l’esraj (un instrument à cordes) – et une grande affection les lie, d’autant plus que la fiancée de Vipradas est morte deux jours avant leurs noces.

Subodh, leur frère, a souvent besoin d’argent et Kumu propose de vendre les bijoux en or de sa mère pour lui venir en aide. Vipradas refuse, ils sont sa dot. Quand un entremetteur se présente au nom de Madhu Ghoshal, Vipradas le renvoie d’abord, à cause de la trop grande différence d’âge, mais Kumu s’est mis en tête un destin royal, a vu des signes de bon augure, et le pousse à accepter.

Le mariage décidé, reste à préparer les cérémonies. Mahdhu a insisté pour qu’elles aient lieu au village de leur ancienne splendeur : il n’y a plus de maison, mais fait monter un immense campement de toile au bord de l’étang des Ghoshal, surmonté d’un étendard à son nom visible de loin. Les proches des Chatterji, qui voient dans cette union une mésalliance, méprisent la débauche ostentatoire du marié et son manque de respect vis-à-vis de Vipradas.

Systématiquement, à chaque étape des cérémonies, Madhu cherche à humilier les Chatterji, les ignorant presque, alors qu’il est si affable avec ses invités anglais. Vipradas, souffrant, se montre philosophe et rassure sa sœur : « Qui est grand, qui est petit, qui est supérieur, qui est inférieur, ce sont des choses artificielles. Dans l’écume, la place de telle ou telle bulle n’a aucune importance. Demeure calme en toi-même, personne ne pourra te faire du mal. »

Au dernier moment, Madhu décide de terminer les cérémonies à Calcutta, nouvel affront pour sa belle-famille. Voyageant dans le wagon des femmes, Kumu doit affronter les médisances mais une belle-sœur, « la Mère de Moti », l’entoure de sa gentillesse. Dans le coupé qui mène les mariés au palais de Madhu, celui-ci se préoccupe pour la première fois de son épouse. Pour lui glisser un diamant au doigt, il veut lui prendre sa bague avec un saphir, mais Kumu refuse de la lui donner – c’est un cadeau de son frère bien-aimé.

On l’a compris, ce mariage né d’un désir de revanche ne promet guère. Kumu, blessée par les manières de son époux, se retire dans la prière et dans l’humilité, fuit sa chambre – elle s’est évanouie avant d’y entrer pour la nuit de noces. Madhusudan ne connaît personne qui ose lui désobéir, et sa colère est grande. Mais Kumu réplique : « Libre à toi d’être cruel, mais, au moins, ne sois pas vil. » Jusqu’au bout du roman, dans cette histoire où tout est rapport de force, on s’interroge sur l’avenir de ce couple mal assorti.

Tagore, lui-même marié à 22 ans à une fille de 12 ans jamais vue, et qui a marié ses trois filles très jeunes sans leur laisser le choix, pour des raisons de lignée sans doute, « décrit sans aucune complaisance l’injustice dont souffre la femme à qui la société de cette époque ne reconnaissait aucun droit. » (Postface de France Bhattacharya) Seuls Nabin, le frère de Madhu, et son épouse, la Mère de Moti, vivent sur une base de confiance et d’écoute. Les caractères des personnages sont finement décrits, et en particulier, celui de l’héroïne, Kumidini, victime et rebelle, ainsi que celui de Vipradas, l’attachant frère aîné.

Roman « transgressif » d’un Tagore vieillissant, Kumudini « choquait jusque très récemment la mentalité de la bourgeoisie bengalie conservatrice » et c’est pour cette raison, selon la traductrice, qu’il a fallu attendre les années deux mille pour le voir traduit en anglais, puis en français.

« Pour Madhusudan, dont la vie n’avait été faite que de luttes et qui avait dû rester constamment vigilant devant les caprices du sort, la merveilleuse maturité de Kumu et sa gravité étaient une source d’étonnement extraordinaire. Il ne prenait rien simplement tandis qu’elle semblait aussi simple qu’une divinité. Cette opposition entre leurs natures l’attirait très fortement vers elle. Revivant en esprit toute la scène de l’entrée de la mariée dans sa belle-famille, il prit la mesure, d’un côté, de sa propre colère devant son impuissance, et, de l’autre, chez la jeune femme, de la parfaite démonstration de son indomptable dignité. Il n’y avait pas eu l’ombre d’une impertinence malvenue dans sa conduite, comme chez les femmes ordinaires. Si tel avait été le cas, il n’eût pas hésité à user de l’autorité maritale pour la rabaisser. Il ne comprenait pas lui-même le tour qu’avaient pris les événements. Pour une étrange raison, il ne parvenait pas à l’atteindre. »

« Pour Madhusudan, dont la vie n’avait été faite que de luttes et qui avait dû rester constamment vigilant devant les caprices du sort, la merveilleuse maturité de Kumu et sa gravité étaient une source d’étonnement extraordinaire. Il ne prenait rien simplement tandis qu’elle semblait aussi simple qu’une divinité. Cette opposition entre leurs natures l’attirait très fortement vers elle. Revivant en esprit toute la scène de l’entrée de la mariée dans sa belle-famille, il prit la mesure, d’un côté, de sa propre colère devant son impuissance, et, de l’autre, chez la jeune femme, de la parfaite démonstration de son indomptable dignité. Il n’y avait pas eu l’ombre d’une impertinence malvenue dans sa conduite, comme chez les femmes ordinaires. Si tel avait été le cas, il n’eût pas hésité à user de l’autorité maritale pour la rabaisser. Il ne comprenait pas lui-même le tour qu’avaient pris les événements. Pour une étrange raison, il ne parvenait pas à l’atteindre. »