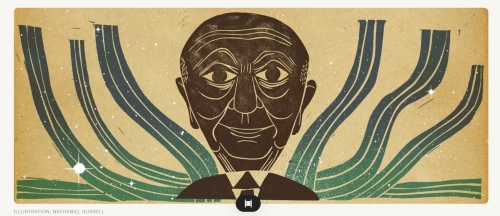

Est-ce une bonne idée de faire connaissance avec Isaac Bashevis Singer (1904-1991) avec Le charlatan ? L’éditeur signale que ce roman paru en feuilleton dans un quotidien yiddish de New York (1967-1968) était signé d’un pseudonyme, qu’on « ignore quand il l’a écrit » et « qui l’a traduit en anglais ». C’est le tapuscrit retrouvé de cette traduction, annoté de la main de Singer, qui a été traduit en français par Marie-Pierre Bay et Nicolas Castelnau-Bay. Le prix Nobel de littérature 1978 a souvent exprimé sa volonté d’être traduit à partir de la version anglaise de ses livres, comme c’est le cas ici.

Source : « Was Isaac Bashevis Singer Religious? » by David Stromberg (Tablet, 24/7/2017)

Isaac Bashevis Singer a émigré aux Etats-Unis en 1935, à peu près à l’époque où se situe l’intrigue du Charlatan. Ses personnages sont en situation précaire, des réfugiés juifs polonais vivant à New York dans un pays « au bord de la guerre ». Eux ont réussi à fuir le nazisme mais ils ont encore de la famille là-bas et sont souvent sans nouvelles des leurs. Certains se sont vite débrouillés pour s’enrichir, d’autres vivotent ou vivent à leurs dépens.

Ainsi Morris Calisher, prospère dans l’immobilier, deux enfants, s’est marié après le décès de sa première épouse avec Minna. Descendant d’une famille très pieuse, Calisher aide financièrement son ami Hertz Minsker, fils du rabbi de Pilsen, et l’encourage à entreprendre, pour lui-même et pour sa femme Bronia (qui a laissé mari et enfants à Varsovie) qu’il a aidés à venir en Amérique. Hertz Minsker, « grand, maigre, pâle », « éternel étudiant », philosophe sans diplôme, incapable de parler une autre langue que le yiddish, n’est pas du genre à se lancer dans les affaires.

« On racontait qu’il travaillait depuis des années à un chef-d’œuvre qui éblouirait le monde, mais jusque-là, personne n’en avait rien vu. » Cet érudit prononce des discours éblouissants et multiplie les liaisons avec des femmes. Chaque fois que Calisher l’avait retrouvé quelque part en Europe, Hertz « se débattait dans une situation compliquée », toujours à court d’argent et lui disait : « Je suis un charlatan ! Toi, Moshele, tu connais l’amère vérité. »

Ce que Morris ignore, c’est que son ami couche avec Minna, sa femme. Et le soir, quand Bronia s’endort, fatiguée de son travail à l’usine, si sa logeuse Bessie Kimmel l’invite à une séance d’occultisme, Hertz ne refuse jamais. Non qu’il croie à son don de communiquer avec les esprits, mais il apprécie la présence troublante d’une jeune femme probablement payée pour jouer le rôle d’un spectre familier qui vient l’embrasser.

L’arrivée à New York de Krimsky, le premier mari de Minna, qui voudrait vendre un tableau à Calisher (Krimsky fait commerce de faux), va précipiter ce petit monde dans l’angoisse : Calisher craint que Minna revoie cet homme et lui mente, avant de découvrir qu’en réalité, c’est ce cher Hertz qui est son amant. Leur situation à tous chavire, ajoutant à la catastrophe du nazisme et de l’exode juif une succession de drames intimes. « Tout cela se transforme en une gigantesque farce, un méli-mélo de folie », comme se dit lui-même Hertz.

Rendez-vous manqués, quiproquos, mensonges, déclarations, disputes, réconciliations ou séparations, tout se met à tourner fou. Une des amoureuses de Hertz résume bien son cas : « Vous êtes quelqu’un d’important, mais en apparence aussi un cynique. Pour vous, l’amour n’est rien de plus qu’un jeu. Vos paroles – comme vous l’avez précisé pendant votre conférence – sont comme des promesses, sans rien de concret derrière. Si c’est le cas, mieux vaut ne pas perdre notre temps. »

Les références au judaïsme sont prises dans un tourbillon de pensées tantôt pieuses, tantôt hérétiques. Croire et prier dans un monde bouleversé par la guerre et l’antisémitisme est si difficile. Tout est remis en question, y compris le sens du péché ou de la culpabilité. La personnalité du charlatan, un homme qui change de cap dès qu’une occasion se présente – une femme, le plus souvent – et qui vit au jour le jour, est assez bizarre, voire loufoque.

Les paroles excessives, l’agitation, les mascarades sociales, les perturbations continuelles forment une sorte de chaos à l’intérieur même du chaos de la guerre. C’est si souvent grotesque que je suis restée à distance, en particulier de ce « don juan déboussolé » (Le Monde), de ce « bonimenteur érudit » (Le Figaro) qu’est ce charlatan, un séducteur non dépourvu de misogynie. Au bout de ma lecture, je me dis que j’aurais dû aborder ce roman dans un autre esprit, comme on s’amuse des jérémiades d’un Woody Allen en pleine autodérision.

Ces quatre cents pages pleines de péripéties et de dialogues se lisent facilement, on y reconnaît le style du conteur yiddish Isaac Bashevis Singer, décrit comme un « mélange d’humour, de grotesque, de noirceur et de fantaisie narrative et verbale » dans Wikipedia. J’y lis aussi que cet écrivain explore la notion de spiritualité et d’identité, « faisant de l’individu juif un être en proie aux doutes, déchiré entre le respect de ses traditions et la volonté d’assouvir ses passions dans une société où il cherche à s’imposer sans jamais trouver sa place. » Tout à fait ça.

« « Tout participe à l’amour de Dieu, écrivait-il. Le Père céleste demande que ses enfants s’amusent et peu importe comment ils procèdent. Il demande simplement que le bonheur de l’un ne soit pas bâti sur le malheur d’un autre. Toute la science, toute la sociologie, tous les efforts des hommes ne devraient avoir qu’un seul but : trouver les moyens d’y parvenir. » Hertz aimait citer les paroles d’Isaïe.

« « Tout participe à l’amour de Dieu, écrivait-il. Le Père céleste demande que ses enfants s’amusent et peu importe comment ils procèdent. Il demande simplement que le bonheur de l’un ne soit pas bâti sur le malheur d’un autre. Toute la science, toute la sociologie, tous les efforts des hommes ne devraient avoir qu’un seul but : trouver les moyens d’y parvenir. » Hertz aimait citer les paroles d’Isaïe.