Et voici le dernier volume du Journal de Virginia Woolf. De sombres années – la guerre éclate – et si elle s’y sent vieillir, avec des accès de dépression, les hauts et les bas qui se succèdent dans son Journal depuis des années n’annoncent pas pour autant son suicide, le 28 mars 1941. Ses ultimes notes du 24 mars reflètent ses préoccupations habituelles, avec ces derniers mots : « L. est en train de tailler les rhododendrons… »

Portrait de Virginia Woolf par Gisèle Freund, 1939

Mais revenons en janvier 1939. Peu avant ses 57 ans, Virginia se retrouve parfois « nez à nez avec l’idée de la mort et de la vieillesse » et se réjouit d’encore conjurer l’âge par son « génie créatif – toujours en ébullition ». Ce mois-là, la guerre d’Espagne fait la une : « Franco aux portes de Barcelone ». Dans l’autobus, Leonard et elle énumèrent les livres qu’ils voudraient écrire « s’il (leur) était donné de vivre encore trente ans. »

Freud s’est réfugié à Londres, ils rencontrent à Hampstead ce « très vieux monsieur tout ridé et rabougri, avec des yeux clairs comme un singe » qui lui offre un narcisse. Ils parlent d’Hitler, de la guerre. Mais lors d’une soirée donnée par son frère Adrian, Virginia s’amuse : « C’est une sorte de libération qu’engendre le port d’un masque. On se grise, on s’abandonne au désir de n’être plus son « moi » habituel. Tom s’épanouit au milieu des lumières et de l’agitation, tout autant que moi. »

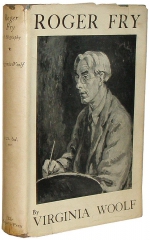

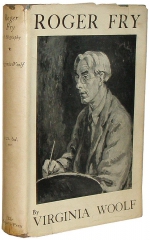

Elle adore discuter, quitte à se retrouver « à bout de nerfs à force d’avoir parlé », alors elle reste des jours sans ouvrir son Journal. Le meilleur remède, pour elle, c’est d’aller se promener. En mars enfin, elle termine « la première mouture de Roger » : « Il se pourrait bien qu’il y ait dans ce livre un frémissement de vie… ou ne serait-il qu’un amas de cendre et de poussière ? »

Portrait de Leonard Woolf par Vanessa Bell (sœur de V. Woolf)

Quand Leonard a de la fièvre et s’alite, elle s’inquiète ; une grippe, un rhume la dépriment. Les deux semaines à Monk’s House en avril sont marquées par les tensions politiques, les déclarations d’Hitler, les réactions : « Hommes, femmes, enfants, tous sont prêts à affronter la guerre, si guerre il y a. » – « Déclaration de Chamberlain à la Chambre aujourd’hui. La guerre n’est pas pour demain, je suppose, mais elle se rapproche. »

Ses projets littéraires ? Ecrire « des livres courts, vifs, serrés » et « s’attacher aux livres de qualité » plutôt que lire des écrits quelconques ou trop bavards. Elle rend compte un jour d’une conversation intime : Leonard lui a dit « qu’il était plus attaché à (elle) que (elle) à lui », qu’il accordait plus d’importance qu’elle à leur vie commune et qu’il préférerait mourir le premier. « Selon lui, j’évolue beaucoup plus dans un univers à moi. »

A Londres, la démolition des maisons voisines leur fait chercher un autre endroit à louer pour échapper au bruit. Ce sera le 37, Mecklenburgh Square. Mais c’est au 52, Tavistock Square qu’a lieu, en juin, la séance à laquelle nous devons les portraits de Virginia Woolf par Gisèle Freund, un coup de son amie Victoria Ocampo qui lui amène la jeune photographe parisienne avec « tout son attirail ». Virginia, furieuse, ne peut échapper à la séance de pose. Une après-midi odieuse et contrariante, écrit-elle, mais « une photographie grandeur nature, aux couleurs naturelles et pleine de vie. »

© Enslin Du Plessis (1894–1978), Mecklenburgh Square, Winter, Southampton City Art Gallery

A la fin du mois, la mère de Leonard fait une chute, semble s’en remettre – « l’immortalité des vampires » note Virginia, consciente d’être cruelle mais soucieuse pour sa belle-sœur Flora qui « va se faire sucer son sang goutte après goutte pendant bien des années encore. » Mrs. Woolf décède quelques jours plus tard : « je regrette la mort de cette ardente vieille dame qu’il était si assommant d’aller voir. Tout de même, c’était un personnage (…) ».

Leur séjour d’été à Monk’s House est un temps gâché par un différend au sujet de la serre souhaitée par Leonard et de son emplacement. Une fois de plus, Virginia juge intéressant « de décrire l’avènement de la vieillesse et la lente approche de la mort », « une expérience prodigieuse, pas aussi inconsciente, du moins dans son avènement, que la naissance. »

Le 1er septembre, Hitler attaque la Pologne. « La guerre fond sur nous ce matin. » Convaincus de vivre leurs dernières heures de paix, ils écoutent les nouvelles : « J’ai passé deux heures à coudre des rideaux. Un bon tranquillisant. » C’est la pire expérience de sa vie, son cerveau est en panne et elle sent « s’échapper tout le sang de la vie ordinaire ».

Portrait de Virginia Woolf par Gisèle Freund, 1939 (Portraits d'écrivains)

Pour travailler, elle propose ses services au New Statesman, au Times. Leonard et elle redeviennent journalistes. L’atmosphère a changé, « tout est suspendu ». Elle note que sa main frissonne « comme une feuille de tremble », mais est bien décidée à ce que « Roger » soit « entre les mains de Nessa d’ici Noël – à tout prix. » « Il est impossible d’échapper à la guerre à Londres. (…) C’est un Moyen Age à rebours, où les grands espaces et le silence de la nature seraient transposés au milieu de cette forêt de maisons noires. » Ils séjournent de préférence à Rodmell qui leur offre « l’espace, la concentration, la liberté. »

Contre le vieillissement, elle veut « aborder constamment de nouvelles choses. Casser le rythme, etc. » Son Journal de 1940, elle l’écrit sur de grandes feuilles volantes, non plus le matin, mais le soir : une « douleur oppressante dans la tête », incontrôlable ; une promenade à travers le marais, « un moment rare sur fond de guerre » ; les fortes gelées de l’hiver ; la rupture dans leur vie du fait de vivre à la campagne, « un changement beaucoup plus radical que n’importe quel déménagement. »

Une mauvaise grippe en mars lui laisse « les jambes molles comme de la cire », elle voudrait se sentir plus vigoureuse. Actualité, rencontres, soucis familiaux, décès, écriture, le Journal relate les choses de leur vie, dont cette réflexion de Leonard un jour : « suffisamment d’essence dans le garage pour se suicider au cas où Hitler l’emporterait ». Ils discutent du suicide avec leurs amis. Parfois le désespoir les envahit.

La publication de la biographie de Roger Fry, en juillet, la trouble à l’avance – « Chacun de mes livres contient un peu de la fictive V. W. que je porte comme un masque de par le monde. » Son appréhension s’évanouit aux premiers compliments, comme à chaque fois.

Les raids aériens se rapprochent de Rodmell. Un jour d’été, ils s’aplatissent sous un arbre sans oser traverser le jardin. Puis le calme revient, les parties de boules. Alertes, informations, brefs passages à Londres, la vie n’est pas drôle, mais elle est moins difficile à la campagne. Bien que les bombardements éprouvent les nerfs, elle arrive encore à écrire « P. H. » (futur Entre les actes), avec plaisir.

En octobre, elle passe une bonne journée avec Vita, elles sont pleinement réconciliées. Virginia apprécie sa manière de vivre, son humour, son affection. La guerre a mis fin aux « corvées » mondaines, ce qu’elle juge positif. Ce mois-là Tavistock Square est bombardé, puis Mecklenburgh Square : ils sauvent des gravats quelques livres et objets – expérience de la dépossession –, les 24 volumes de son Journal sont sauvés.

« Je suis à présent une spécialiste du mental. Je veux jouir de chaque jour qui passe. » (15 novembre) En décembre, elle fait le bilan, note qu’elle a moins d’énergie qu’autrefois et la main qui tremble. « Et c’est une journée où chaque branche est d’un vert très clair et où le soleil m’éblouit. » Quelques jours après : « Je note avec un certain effroi que ma main se paralyse. Pourquoi ? Je l’ignore. »

1941 commence sous la neige et des températures glaciales. Elle décrit encore une fois les collines, les arbres, se répétant un vers : « Posez votre dernier regard sur toutes choses charmantes… » (Walter de la Mare) Mais à la fin du mois de janvier, note avoir engagé la lutte contre la dépression – « Cette lame de désespoir ne réussira pas, je le jure, à m’engloutir ».

Les pages du Journal s’espacent, ce seront les dernières : seulement trois dates en février, deux en mars. Le 8 mars : « Je note simplement ce mot de Henry James : « Observez inlassablement. » Observer les prémices de la vieillesse. Observer la cupidité. Observer mon propre découragement. »

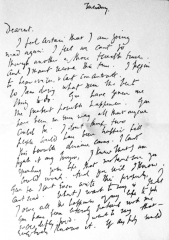

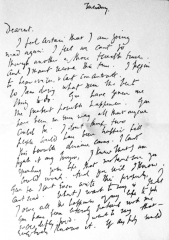

Lettre d'adieu à Leonard (traduction)

Le Journal est fini. Que dire des derniers jours ? Virginia Woolf a réussi à terminer Entre les actes, mais elle envoie des lettres très négatives à ses proches. A Vanessa : « L’horreur a recommencé. » Leonard est inquiet. Le 27 mars, il emmène Virginia chez une amie médecin. Le lendemain matin, elle se noie dans la rivière Ouse, des cailloux dans les poches – sa canne est restée sur la berge. On retrouvera son cadavre environ trois semaines plus tard. Leonard enterrera ses cendres sous un des grands ormes de Monk’s House.

Relire le Journal de Virginia Woolf – 11

Relire le Journal de Virginia Woolf – 10

Relire le Journal de Virginia Woolf – 9

Relire le Journal de Virginia Woolf – 8

Relire le Journal de Virginia Woolf – 7

Relire le Journal de Virginia Woolf – 6

Relire le Journal de Virginia Woolf – 5

Relire le Journal de Virginia Woolf – 4

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

Relire le Journal de Virginia Woolf – 2

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1

« Quand on semble définitivement décidé à rester chez soi pour la soirée, quand on a mis un veston d´intérieur, quand on est assis après le dîner à la table éclairée, qu’on s’est proposé tel travail ou tel jeu qui précède habituellement le moment d’aller se coucher, quand il fait dehors un temps désagréable qui justifie tout naturellement le fait de rester chez soi, quand on est resté si longuement immobile à la table que partir maintenant provoquerait non seulement la colère paternelle, mais encore la stupéfaction générale, quand de plus l’escalier est déjà sombre et que la porte de la rue est fermée et quand, en dépit de tout cela, on se lève, mû par un malaise soudain, qu’on change de veste, qu’on apparaît sur-le-champ en costume de ville, qu’on déclare être obligé de sortir, qu’on croit laisser derrière soi une colère plus ou moins grande selon la vitesse avec laquelle on claque la porte de l’appartement pour couper court à une discussion générale sur votre départ, quand on se retrouve dans la rue avec des membres qui récompensent par une mobilité particulière cette liberté qu’on leur a procurée et qu’ils n’attendaient déjà plus, quand on sent s’éveiller en soi toutes les capacités de décision grâce à cette décision unique, quand on constate, en donnant à cela une portée plus grande que la portée ordinaire, que c’est moins le besoin que la force qui vous pousse à produire et à supporter facilement la plus rapide des transformations, que, laissé à soi-même, on se développe dans l’intelligence et le calme tout autant que dans le fait d’en jouir, alors, on est pour ce soir-là si entièrement sorti de sa famille qu’on ne le serait pas de manière plus convaincante par les voyages les plus lointains, et l’on a vécu une aventure qui, en raison de l’extrême solitude qu’elle représente pour l’Europe, ne peut être qualifiée que de russe. Tout cela est encore accru si, à cette heure tardive de la soirée, on va rendre visite à un ami pour voir comment il va. »

« Quand on semble définitivement décidé à rester chez soi pour la soirée, quand on a mis un veston d´intérieur, quand on est assis après le dîner à la table éclairée, qu’on s’est proposé tel travail ou tel jeu qui précède habituellement le moment d’aller se coucher, quand il fait dehors un temps désagréable qui justifie tout naturellement le fait de rester chez soi, quand on est resté si longuement immobile à la table que partir maintenant provoquerait non seulement la colère paternelle, mais encore la stupéfaction générale, quand de plus l’escalier est déjà sombre et que la porte de la rue est fermée et quand, en dépit de tout cela, on se lève, mû par un malaise soudain, qu’on change de veste, qu’on apparaît sur-le-champ en costume de ville, qu’on déclare être obligé de sortir, qu’on croit laisser derrière soi une colère plus ou moins grande selon la vitesse avec laquelle on claque la porte de l’appartement pour couper court à une discussion générale sur votre départ, quand on se retrouve dans la rue avec des membres qui récompensent par une mobilité particulière cette liberté qu’on leur a procurée et qu’ils n’attendaient déjà plus, quand on sent s’éveiller en soi toutes les capacités de décision grâce à cette décision unique, quand on constate, en donnant à cela une portée plus grande que la portée ordinaire, que c’est moins le besoin que la force qui vous pousse à produire et à supporter facilement la plus rapide des transformations, que, laissé à soi-même, on se développe dans l’intelligence et le calme tout autant que dans le fait d’en jouir, alors, on est pour ce soir-là si entièrement sorti de sa famille qu’on ne le serait pas de manière plus convaincante par les voyages les plus lointains, et l’on a vécu une aventure qui, en raison de l’extrême solitude qu’elle représente pour l’Europe, ne peut être qualifiée que de russe. Tout cela est encore accru si, à cette heure tardive de la soirée, on va rendre visite à un ami pour voir comment il va. »