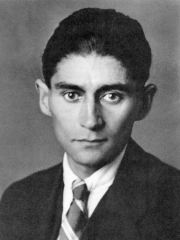

Le Journal de Kafka (1883-1924) présente un caractère différent de tous les autres que j’aie lus : c’est un journal d’écriture. Un journal d’écrivain ? Oui, a posteriori, mais Franz Kafka est si plein de doutes sur son travail – « incapable » est un des qualificatifs qu’il s’attribue souvent – que ses cahiers, une douzaine, écrits de 1910 à 1923, relèvent davantage du sismographe de son ambition littéraire, le seul défi qu’il s’impose à tout prix, son seul combat : « On peut parfaitement discerner en moi une concentration au profit de la littérature. »

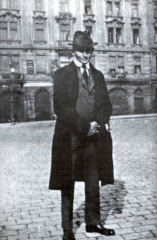

Kafka en 1923

Après les deux années d’incertitude évoquées ici, son but essentiel dans la vie prend la forme d’une conviction dans les premières pages de son Journal de 1912 : « il ne me reste qu’à chasser mon travail de bureau de cette vie commune pour commencer ma vraie vie, dans laquelle mon visage pourra enfin vieillir naturellement avec les progrès de mon œuvre.»

On a placé à la fin de cette traduction du Journal des notes de voyages en 1911-1912 – « Il est impardonnable de voyager – et même de vivre – sans prendre de notes. Sans cela, le sentiment mortel de l’écoulement uniforme des jours est impossible à supporter. ». J’aurais préféré les lire avant le Journal de 1913, c’est si intéressant d’observer le contraste entre sa manière d’écrire ses observations sur les lieux, les gens, toujours précise mais plus légère, et le ton concentré du Journal.

Kafka continue à y noter ses impressions sur les soirées, conférences et spectacles auxquels il se rend fréquemment, bien que son engouement pour le théâtre juif diminue – « Les êtres restent, bien sûr, et c’est à eux que je me tiens », écrit-il (Mme Klug qui le charme par son chant, Mme Tschissik, Löwy). Quant à ses relations avec Max Brod, il reconnaît qu’elles sont parfois insincères et a même l’intention de « commencer un cahier spécial » à leur sujet.

Les obstacles récurrents à son épanouissement littéraire sont le travail de bureau, la désapprobation de ses parents (même s’ils l’aiment), la fatigue, le bruit, l’insomnie… Néanmoins les ébauches de récit sont nombreuses dans le Journal, parfois très brèves : « Récit : les promenades du soir. Découverte de la marche rapide. Une belle chambre sombre en guise d’introduction. »

Pour donner une idée de la discontinuité dans ses cahiers, voici une succession de sujets : son épuisement (« me désespérer dans mon lit et sur mon canapé ») ; la description des jeunes filles à l’usine visitée dans le cadre de son travail ; une citation de Goethe : « Ma joie à créer était sans bornes. » Parfois il s’encourage : « Tenir ferme le journal à partir d’aujourd’hui ! Ecrire régulièrement ! Ne pas se déclarer perdu ! »

Un jour, il note : « Je suis dur au dehors, froid au-dedans. » Une nuit, il s’agite, incapable de dormir à cause d’une conférence à donner ; le lendemain, il se réjouit des forces qui lui sont venues en parlant. Lectures, rencontres, récits, introspection, rêves, faiblesse physique… Et tout à coup, la mention de son « roman » auquel il s’accroche (Le Disparu, qui deviendra Amérique). Souvent, « Rien écrit. » L’envoi à un éditeur de quelques « choses anciennes » à publier en petit volume le trouble durablement. Parfois, il copie une lettre écrite ou se contente d’en mentionner l’envoi.

Le 23 septembre 1912 : « J’ai écrit ce récit – Le Verdict – « d’une seule traite, de dix heures du soir à six heures du matin, dans la nuit du 22 au 23. (…) Ma terrible fatigue et ma joie, comment l’histoire se déroulait sous mes yeux, j’avançais en fendant les eaux. » Le 11 février 1913, en train d’en corriger les épreuves, il commente son texte et le choix des prénoms : « Georg a le même nombre de lettres que Franz », « Frieda a le même nombre de lettres que F. et la même initiale » (« F. » pour Felice Bauer, rencontrée chez Max Brod en août de l’année précédente et dont il a fait alors un portrait peu flatteur.)

On le sent à présent lancé : « Le monde prodigieux que j’ai dans la tête. Mais comment me libérer et le libérer sans me déchirer. Et plutôt mille fois être déchiré que le retenir en moi ou l’enterrer. Je suis ici pour cela, je m’en rends compte. » Et même si « Tout se refuse à être écrit », il écrira, encore et encore.

En juillet 1913, Kafka dresse le bilan « de tout ce qui parle pour et contre » son mariage avec Felice Bauer, sans complaisance envers lui-même. Dans un brouillon de lettre à son père, Kafka écrit : « Tout ce qui n’est pas littérature m’ennuie et je le hais, car cela me dérange ou m’entrave, même si ce n’est qu’une présomption. (…) Un mariage ne pourrait pas me changer, pas plus que mon emploi ne peut le faire. » Il aimera d’autres femmes, ne se mariera jamais, mourra à quarante ans dans un sanatorium.

Qui d’autre a écrit de façon si poignante sur la faiblesse et le désespoir, sur la nécessité de créer ? Dans mes recherches, je suis tombée sur un lecteur qui juge la lecture du Journal de Kafka déprimante. Elle le serait si son œuvre n’avait pris le dessus sur la souffrance et si le Journal, au milieu de tous ces tiraillements, ne nous livrait pas tant de phrases et de pages d’une force sans pareille.

« Hier soir, j’ai fait mes adieux à Mme Klug. Löwy et moi, nous courûmes le long du train et nous vîmes Mme Klug qui regardait dehors derrière une fenêtre fermée, dans l’obscurité du dernier wagon. Du compartiment, elle tendit le bras vers nous, d’un geste rapide se leva, ouvrit la fenêtre et s’y tint un instant, élargie par son paletot ouvert, jusqu’au moment où le sombre M. Klug (il ne peut ouvrir la bouche que d’un air amer et en grand, mais ne peut la fermer qu’en la serrant étroitement, comme pour toujours) se leva en face d’elle. Pendant ces quinze minutes, je n’ai guère adressé la parole à M. Klug et je l’ai regardé peut-être deux fois ; le reste du temps, tout en participant à une conversation languissante et ininterrompue, je n’ai pu détacher les yeux de Mme Klug. Elle était entièrement dominée par ma présence, mais plus en imagination que réellement. Quand elle s’adressait à Löwy, commençant chaque fois par le même prélude : « Dis-moi, Löwy… », c’était à moi qu’elle parlait ; quand elle se serrait contre son mari qui, parfois, ne la laissait toucher à la fenêtre que par l’épaule droite et comprimait sa robe et son patelot bouffant, c’était pour me faire un signe, un signe vide. »

« Hier soir, j’ai fait mes adieux à Mme Klug. Löwy et moi, nous courûmes le long du train et nous vîmes Mme Klug qui regardait dehors derrière une fenêtre fermée, dans l’obscurité du dernier wagon. Du compartiment, elle tendit le bras vers nous, d’un geste rapide se leva, ouvrit la fenêtre et s’y tint un instant, élargie par son paletot ouvert, jusqu’au moment où le sombre M. Klug (il ne peut ouvrir la bouche que d’un air amer et en grand, mais ne peut la fermer qu’en la serrant étroitement, comme pour toujours) se leva en face d’elle. Pendant ces quinze minutes, je n’ai guère adressé la parole à M. Klug et je l’ai regardé peut-être deux fois ; le reste du temps, tout en participant à une conversation languissante et ininterrompue, je n’ai pu détacher les yeux de Mme Klug. Elle était entièrement dominée par ma présence, mais plus en imagination que réellement. Quand elle s’adressait à Löwy, commençant chaque fois par le même prélude : « Dis-moi, Löwy… », c’était à moi qu’elle parlait ; quand elle se serrait contre son mari qui, parfois, ne la laissait toucher à la fenêtre que par l’épaule droite et comprimait sa robe et son patelot bouffant, c’était pour me faire un signe, un signe vide. »