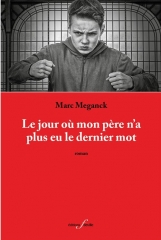

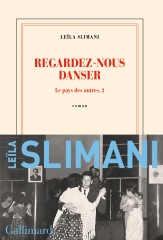

Mathilde & Amine : vous souvenez-vous de l’histoire du couple racontée par Leïla Slimani dans Le pays des autres ? Regardez-nous danser est le deuxième roman de cette saga familiale qui deviendra trilogie. La romancière a pris soin de représenter au début chacun des personnages : la mère alsacienne et le père marocain qui a fait de sa ferme une exploitation florissante, le Domaine Belhaj ; Aïcha et Selim, leurs enfants ; la parenté d’Amine ; Mourad, l’aide de camp devenu contremaître, et quelques personnages secondaires.

Médina fortifiée d'Essaouira au bord de l'Atlantique, Maroc © Sergey Pesterev / Wikimedia Commons

Regardez-nous danser commence au printemps 1968, quand Mathilde voit son désir s’accomplir : Amine fait creuser dans le jardin un rectangle de vingt mètres sur cinq – ils auront eux aussi une piscine. Pas pour lui qui n’en voulait pas, mais pour tenir son rang. Au Rotary Club où les bourgeois marocains se mêlent désormais aux Européens, on le met en garde contre l’avidité du roi Hassan II quand il décide de s’approprier un beau domaine tel que le sien, et on déplore les idées révolutionnaires qui agitent les jeunes en ville.

Quand les manifestations de mai 68 éclatent en France, Amine s’inquiète pour Aïcha qui étudie la médecine à Strasbourg depuis quatre ans, mais il la sait occupée seulement par ses études – la piscine, c’est pour qu’elle soit fière de lui quand elle rentrera et qu’elle puisse y inviter ses amis. « Elle l’élevait, elle l’arrachait à sa misère et à la médiocrité », la première de la famille à faire des études. Il a hâte qu’elle rentre puisque les examens sont reportés.

Son fils Selim ne suit pas l’exemple de sa sœur, il n’aime pas étudier. Ce grand garçon blond qui adore nager dépasse déjà sa mère à qui il ressemble de dix centimètres. A cause de son physique, on le prend souvent pour un étranger, on s’étonne de l’entendre parler arabe. Selim craint son père et n’a pas l’intention de devenir un paysan comme lui.

La veille de son retour, Aïcha va se faire lisser les cheveux dans un salon de coiffure, à la Françoise Hardy. A l’aéroport de Rabat où son père l’attend, elle remarque son regard sur elle, son sourire, puis le changement de son expression quand il découvre que cette jeune femme en mini-jupe, veste orange et bottes de cuir est sa fille. Il désapprouve : « On n’est pas en France ici. » En quatre ans, la maison familiale a changé : piscine, nouvelle déco et ameublement « petit-bourgeois ».

Selim aime monter sur le toit pour fumer avec Selma, sa tante, que Mourad a épousé quand elle était enceinte d’un autre, à la demande d’Amine. Seul Mourad prend soin de leur fille Sabah, douze ans, que Selma rejette. La sœur d’Amine ne se plie pas à ses ordres et cela plaît à son neveu. Aïcha retrouve Monette, son amie d’école. Sa présence au dispensaire de sa mère les met toutes deux mal à l’aise, la fille en sait plus que sa mère à présent. C’est Aïcha qui accompagnera son père quand on fait appel à eux pour un accouchement difficile.

Près de la piscine, elle se sent comme une touriste en vacances et préfère accompagner Monette dans ses sorties. Celle-ci lui fait rencontrer son amant, Henri, professeur d’économie à Casablanca et Karl Marx (surnom de Mehdi), son élève antibourgeois à la tignasse hirsute et à la barbe broussailleuse, qui raille ses études de fille riche et résume ses projets d’avenir simplement : « Je veux écrire. »

Quand Selim rate le bac et doit recommencer son année, il n’y a plus qu’une personne qui compte pour lui : la séduisante Selma qui n’en fait qu’à sa tête, quelle que soit sa réputation. Aïcha, après ses débuts à l’hôpital, revient au pays en juillet 1969. Henri et Monette l’ont invitée à partager leur cabanon sur la côte. La plage de Sable d’or, entre Rabat et Casablanca, attire la Cour et les bourgeois ; les restaurants sont tenus par des Français ou des Espagnols. On discute, on se baigne, le soir on va danser. Aïcha, timide, se tient à l’écart. Elle n’a pas oublié Mehdi, devenu maître assistant à la faculté de Rabat, et c’est là, sur une piste de danse, qu’elle le retrouve, mince et gracieux.

Alors que Le pays des autres était centré sur Mathilde et Amine, Regardez-nous danser dépeint surtout la génération de leurs enfants, qui se cherchent et suivent des chemins très différents dans ces années soixante rebelles et libératrices, au risque de se perdre. Le pouvoir marocain s’inquiète de l’influence des hippies, surveille, réprime. Leïla Slimani raconte l’histoire d’une famille et montre l’évolution de la société marocaine entre tradition et modernité, tout en restant, comme elle le dit dans une vidéo de présentation, « à hauteur de personnage ».

« Selim a disparu. » Au bout du fil, Mathilde pleurait et Aïcha ne comprenait rien à ce que sa mère disait. Elle s’était rendue à la poste de Rabat pour appeler ses parents et les informer qu’elle resterait un peu plus longtemps chez Monette. Mais tout de suite, Mathilde dit : « Selim a disparu » et Aïcha n’osa plus parler d’elle. Elle posa des questions. Quand son frère avait-il quitté la maison ? Avaient-ils contacté ses amis ? Avaient-ils la moindre idée de l’endroit où il avait pu se rendre ? Mathilde ne répondit que par des pleurs et des reniflements. « Il m’a volé de l’argent. Tu te rends compte ? Il a volé mon argent. » Aïcha demanda : « Tu as prévenu la police ? » Et Mathilde, d’un ton glacial, l’arrêta : « La police ? La police n’a rien à faire dans cette histoire. On lave notre linge sale en famille. Surtout n’en parle à personne. Si quelqu’un te demande, Selim est en Alsace et il va très bien. »

« Selim a disparu. » Au bout du fil, Mathilde pleurait et Aïcha ne comprenait rien à ce que sa mère disait. Elle s’était rendue à la poste de Rabat pour appeler ses parents et les informer qu’elle resterait un peu plus longtemps chez Monette. Mais tout de suite, Mathilde dit : « Selim a disparu » et Aïcha n’osa plus parler d’elle. Elle posa des questions. Quand son frère avait-il quitté la maison ? Avaient-ils contacté ses amis ? Avaient-ils la moindre idée de l’endroit où il avait pu se rendre ? Mathilde ne répondit que par des pleurs et des reniflements. « Il m’a volé de l’argent. Tu te rends compte ? Il a volé mon argent. » Aïcha demanda : « Tu as prévenu la police ? » Et Mathilde, d’un ton glacial, l’arrêta : « La police ? La police n’a rien à faire dans cette histoire. On lave notre linge sale en famille. Surtout n’en parle à personne. Si quelqu’un te demande, Selim est en Alsace et il va très bien. »