J’ai trop souvent différé de reprendre A la recherche du temps perdu, cette fois je m’y mets, in extenso. Dans Du côté de chez Swann, relu tant de fois, Combray est le splendide portail de La Recherche. Ce texte de Marcel Proust ne s’ouvre pour moi ni sur la phrase fameuse, ni sur le sifflement des trains, mais sur celle-ci qui m’est chère, au deuxième paragraphe : « J’appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l’oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. »

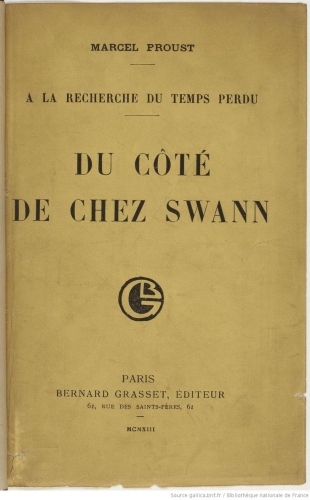

Première édition chez Grasset, 1913

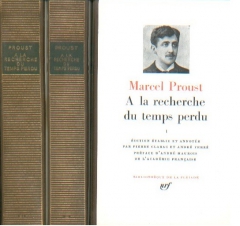

L’édition en trois volumes dans la Pléiade (la dernière en comporte quatre) est préfacée par Maurois. « Définir Proust par les événements et les personnages de son livre serait aussi absurde que définir Renoir : un homme qui a peint des femmes, des enfants et des fleurs. Ce qui fait Renoir, ce ne sont pas ses modèles, c’est une certaine lumière irisée dans laquelle il place tout modèle. »

« Un homme qui dort tient en cercle autour de lui le fil des heures, l’ordre des années et des mondes. » C’est une autre de ces phrases magiques à l’orée d’un paragraphe. Proust parle d’un monde qui n’est plus, mais nous nous y retrouvons. Et quand il écrit : « le branle était donné à ma mémoire », c’est comme s’il frappait sur un gong qui ébranle la mienne.

J’irai donc lentement, pour savourer le texte à l’aise, y faire des allers retours, m’arrêter aux passages nouveaux pour moi – il y en a toujours qui nous ont échappé, que les yeux ont parcourus pendant que la pensée se promenait, encore à méditer ce qui précédait ou à suivre quelque écho intérieur.

Le premier portrait de Swann, décrit ici tel que le narrateur le voyait enfant, à travers les propos de sa grand-tante, de ses grands-parents, voisins du « fils Swann » à Combray, est l’occasion pour Proust de s’arrêter à « l’acte si simple que nous appelons « voir une personne que nous connaissons », « en partie un acte intellectuel » :

« Nous remplissons l’apparence physique de l’être que nous voyons de toutes les notions que nous avons sur lui, et dans l’aspect total que nous nous représentons, ces notions ont certainement la plus grande part. Elles finissent par gonfler si parfaitement les joues, par suivre en une adhérence si exacte la ligne du nez, elles se mêlent si bien de nuancer la sonorité de la voix comme si celle-ci n’était qu’une transparente enveloppe, que chaque fois que nous voyons ce visage et que nous entendons cette voix, ce sont ces notions que nous retrouvons, que nous écoutons. »

C’est peine perdue, écrit Proust, de chercher à évoquer notre passé par les efforts de l’intelligence seule, juste avant l’épisode de ce morceau de gâteau amolli dans une cuillerée de thé qui fait naître en lui « un plaisir délicieux », une « puissante joie », sans explication jusqu’à ce que le souvenir de la petite madeleine que sa tante Léonie lui offrait le dimanche matin, quand il allait lui dire bonjour dans sa chambre, lui apparaisse et avec lui « tout Combray et ses environs ».

Après la mort de son mari, cette tante n’a plus quitté Combray, puis sa maison, sa chambre et pour finir son lit, son existence limitée à deux pièces contiguës. « L’air y était saturé de la fine fleur d’un silence si nourricier, si succulent, que je ne m’y avançais qu’avec une sorte de gourmandise ». Quelle description que celle de la première chambre où il attendait de pouvoir entrer chez elle, des odeurs et des formes, du feu déjà allumé jusqu’au couvre-lit à fleurs ! Et celle du tilleul, « capricieux treillage dans les entrelacs duquel s’ouvraient les fleurs pâles » !

Marcel Proust m’éblouit, me comble par sa manière de rendre à la fois la perception des choses et le cours de la pensée. Quand il fait parler ses personnages, il les rend plus présents encore : « Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie, petit garçon », dit M. Legrandin, à qui la grand-mère du narrateur reproche « de parler un peu trop bien, un peu trop comme un livre, de ne pas avoir dans son langage le naturel qu’il y avait dans ses cravates lavallière toujours flottantes, dans son veston droit presque d’écolier. »

Combray, ce sont les délicieuses lectures, à l’intérieur ou au jardin, les heures qui sonnent au clocher de Saint-Hilaire et que parfois il n’entend pas – « l’intérêt de la lecture, magique comme un profond sommeil, avait donné le change à mes oreilles hallucinées et effacé la cloche d’or sur la surface azurée du silence. » Ce sont les deux « côtés » pour se promener : le côté de Méséglise-la-Vineuse autrement dit le côté de chez Swann parce qu’on passe alors devant sa maison, et le côté de Guermantes, alors si loin l’un de l’autre en apparence, « dans les vases clos et sans communication entre eux d’après-midi différents ».

A relire cette première partie, je suis à nouveau stupéfaite de voir tout ce qu’elle contient déjà de La Recherche, personnages, motifs, thèmes, emmêlés aux plaisirs de la table, aux habitudes familiales, aux rencontres, aux couleurs du ciel et des paysages. A la fin de Combray, le narrateur confie ses appréhensions : sur quoi donc écrira l’écrivain qu’il veut être un jour ? a-t-il des dispositions, du génie, ou renoncera-t-il ? Le jour où il arrive à rendre sur une page le plaisir spécial qu’il a ressenti à suivre du regard les deux clochers de Martinville et celui de Vieuxvicq depuis la voiture du docteur Percepied (qui les ramène à Combray en passant chez un malade à Martinville-le-Sec), la réponse se dessine :

« Je ne repensai jamais à cette page, mais à ce moment-là, quand, au coin du siège où le cocher du docteur plaçait habituellement dans un panier les volailles qu’il avait achetées au marché de Martinville, j’eus fini de l’écrire, je me trouvai si heureux, je sentais qu’elle m’avait si parfaitement débarrassé de ces clochers et de ce qu’ils cachaient derrière eux, que comme si j’avais été moi-même une poule et si je venais de pondre un œuf, je me mis à chanter à tue-tête. »

Relire La Recherche (1)