...

Il éprouve l’impérieux besoin

de dresser sur la toile

des objets qui échappent

à l’emprise du temps

...

Giorgio Morandi Natura morta 1956 Acquerello su carta 16 x 24 cm © Collection privée

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

...

Il éprouve l’impérieux besoin

de dresser sur la toile

des objets qui échappent

à l’emprise du temps

...

Giorgio Morandi Natura morta 1956 Acquerello su carta 16 x 24 cm © Collection privée

Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar), vous avez jusqu’au 22 septembre pour visiter la rétrospective Giorgio Morandi (1890-1964) et, si vous ne supportez pas bien la chaleur de ce beau mois de juillet particulièrement ardent dans la capitale, sachez que vous y prendrez en même temps un bain de fraîcheur.

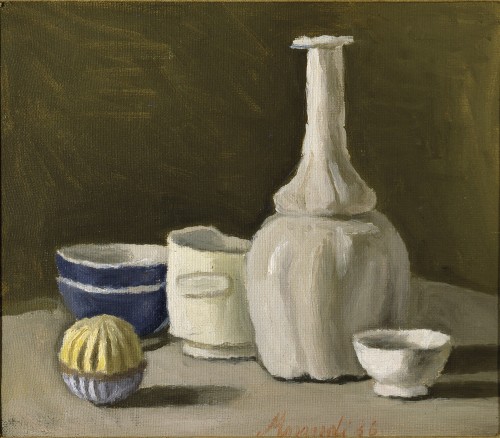

Giorgio Morandi, Nature morte, 1936. Mamiano di Traversetolo (Parma) © Fondazione Magnani Rocca

Le peintre de Bologne voulait « toucher l’essence des choses ». Dans le Dictionnaire de la peinture moderne (Hazan, 1980), on loue l’excellence de ses gravures mais on le présente ainsi : « Morandi se tourne vers le passé, vers un petit monde clos et qui n’appartient qu’à lui, élaboré à l’ombre des deux tours de Bologne. » L’exposition bruxelloise retrace son cheminement et en propose « une lecture plus contemporaine » (Guide du visiteur).

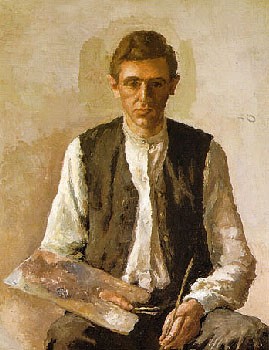

Première toile, un « Autoportrait » de 1924 où l’artiste tient palette et pinceau fin, mais ne nous regarde pas : des couleurs délavées à la manière de la fresque, comme dans la plupart de ses toiles. Puis quelques baigneuses inspirées de Cézanne et surtout une petite aquarelle de 1918, « Baigneuse », dans de doux tons de rose. Plutôt que la figure humaine, Morandi peint des paysages, des objets, parfois des fleurs – la nature morte est son domaine de prédilection : la vie silencieuse, tranquille des choses.

Giorgio Morandi, Autoportrait, 1924, huile sur toile 63 x 48,5 cm, Parme © Fondation Magnani-Rocca

Ses paysages, moins connus que ses arrangements de bouteilles et de vases, sont réduits à l’essentiel : des murs et des volumes, des surfaces captant la lumière au milieu de la végétation. Pas de ciel au-dessus d’une maison enfouie dans la verdure, mais bien dans une petite toile presque carrée où un jeune arbre anime la surface d’un champ ocre clair et deux cyprès, à peine esquissés, la ligne oblique d’une colline.

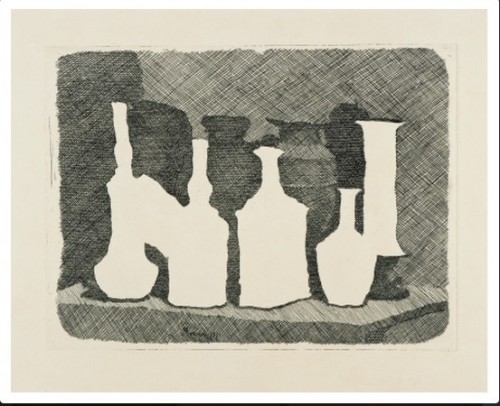

Quelques marches mènent à une première série d’eaux-fortes. Morandi dessine des lieux familiers, sa résidence d’été à Grizzana, le jeu chaque fois différent des feuillages et des façades. « La route blanche » (1933) montre un procédé qu’il utilise aussi dans ses natures mortes gravées : le papier laissé vierge pour les surfaces blanches. On retrouve ce paysage plus loin, à l’huile.

Giorgio Morandi, Nature morte au mannequin, 1918, huile sur toile, Milan © Pinacoteca di Brera, Collezione Jesi

Prêt exceptionnel de la Galerie des Offices, une « Nature morte » de 1916, une des rares œuvres de jeunesse que l’artiste ait conservées. La lumière y est « diaphane », les couleurs subtiles (abricot ? pêche ?). Elle voisine avec des œuvres « métaphysiques » inspirées par Chirico, comme « Nature morte au mannequin » (1918) où une tête fait face à une bouteille blanche légèrement ombrée, leurs courbes dialoguent avec des formes rectangulaires ou cylindriques : du blanc, du jaune très pâle, des gris.

Et puis voilà les Morandi qu’on croit connaître : objets sur un guéridon, vases, pots, cruches, côte à côte dans une composition soigneusement réglée. Des couleurs impossibles à nommer, des harmonies où un petit vase bleu ciel, un citron, un fruit cuivré mettent des accents vibratoires. D’où vient cette sensation de présence ? Mystère.

Deux toiles m’ont retenue dans la salle d’angle. Le verre qui les protège gêne le spectateur, mais quelle splendeur ! Comment identifier cette nature morte de 1929 ? Au panier derrière un pot blanc, au col bleu vert d’une bouteille. Et cette autre de 1923-1924, où la lumière irradie ? Une lampe à huile en opaline bleu turquoise (bleue aussi, l’anse d’un sucrier), des pots blancs de formes et de nuances différentes, des verreries, tout un petit monde sur l’épaisseur d’une table ronde.

Giorgio Morandi, Nature morte, gravure sur cuivre à l'eau-forte, 1931 © collection privée

Parmi les natures mortes gravées – quelle finesse dans les hachures qui donnent forme et volume, quels contrastes, quel travail du fond dans « Grande nature morte avec lampe à droite » ! – une étrange eau-forte de 1931 où les formes des vases apparaissent en creux, dans les vides.

Dans la grande salle où s’alignent des toiles de format réduit (à partir de 1930), il est de plus en plus évident que Morandi n’est figuratif qu’en apparence : les récipients disposés dans l’espace ou serrés les uns contre les autres ne sont pas tant des objets à montrer que des formes, des volumes, des couleurs. Torsades ou cannelures sont jeux d’ombre et de lumière. « Il suffit de leur consacrer quelques minutes d’attention pour percevoir, dans ce léger tremblement qui délimite le contour de chaque objet, comme un cœur qui bat. » (Guy Tosatto, Giorgio Morandi – Variations sur un coin de table, Beaux-Arts magazine, n°81, juillet-août 1990)

Quel contraste entre la banquette en velours grenat d’une autre époque, inattendue au centre de cette salle où les œuvres pâtissent un peu de l’alignement, et les discrètes nuances des peintures en infinies variations de tons clairs, le plus souvent. « Tout y est affaire de silence, de perception des valeurs qui nous entourent. » (Roger Pierre Turine)

Giorgio Morandi, 1951, huile sur toile, Florence © Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi

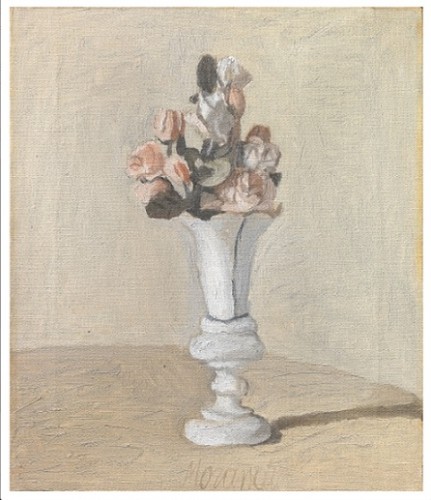

Après des natures mortes avec coquillages, et parfois une silhouette de guitare, l’exposition se termine sur de petits bouquets de fleurs très délicats. « Morandi aimait les offrir à ses amis et admirateurs, « poètes et gens de lettres, historiens de l’art et musicologues. » (Guide du visiteur)

Le « Dialogue » final avec des œuvres de Luc Tuymans semble incongru, plusieurs l’ont noté dans le livre d’or. En revanche, les six textes inspirés par Morandi et repris dans le petit Guide l’accompagnent à bon escient, en particulier une méditation de Nicole Malinconi, « Dans la poussière du jour », qui aurait pu aussi s’intituler « Dans la poussière du temps ».

« Il ferait beau voir que la couleur ne suive pas l’altération de la forme. Elle n’y échappe pas. Après avoir resplendi comme jamais aux toiles du siècle précédent, elle semble frappée d’anémie, inspirer du dégoût. Ce sont les teintes de la boue, du crépuscule, de l’hiver, de la misère, du deuil qui l’emportent, et, jetées avec ça, sans soin, sans souci du rendu, comme si le dépit, le désespoir des hommes de ce temps devant un monde en proie au désastre s’étendaient à la peinture.

Constant Permeke, Le pain quotidien, 1950 Collection MuZEE © SABAM 2012

Mais l’art est représentation, mise à distance, compréhension, intelligence. Ses faiblesses, son insuffisance, sa pauvreté, sa tristesse, à la différence de celles qu’on éprouve en première instance, dans la vie, sont réfléchies, voulues, hautement élaborées. Elles transfèrent l’expérience dans le plan de l’expression, subliment les affects, les passions douloureuses qui sont notre contribution à l’existence, lorsqu’elle s’assombrit. Et par le fait – c’est la magie artistique –, elles l’allègent, l’éclairent. »

Pierre Bergounioux, Permeke (extrait) in Prose pour Constant Permeke *

* Cinq écrivains étrangers ont été invités « à se laisser inspirer par une peinture de l’artiste flamand Constant Permeke ». Leurs textes figurent dans le Guide du visiteur et sur les audioguides. Lecture publique le 20 novembre à 20 heures (nocturne). Parcours découverte avec Bozar Studios.

Deux articles pour compléter : Permeke grandeur nature (Roger Pierre Turine) et Rencontre avec Thierry De Cordier (Guy Duplat)

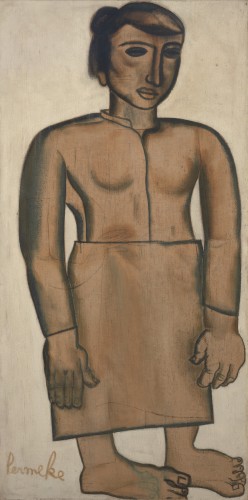

Maître de l’expressionnisme flamand, Constant Permeke (1886-1952) n’a cessé de peindre des paysans, des pêcheurs, des scènes villageoises ou des paysages de sa terre natale. Une large rétrospective lui est consacrée au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, jusqu’au 20 janvier 2013.

Constant Permeke, Buveurs de café © KMSKA, photo LukasArt in Flanders

Dès le grand hall Horta, des portraits au fusain révèlent l’aspect monumental de ses figures, dans des tons bruns ou bistre, à l’exception d’une sanguine. Le dessin est puissant, la forme occupe tout l’espace.

En haut des marches, La Grande Marine de 1935 (la plus grande qu’il ait peinte, pour l’exposition universelle à Bruxelles), très sombre, révèle la manière quasi abstraite de Constant Permeke dans ses paysages. « Je ne peins pas ce que je vois, mais ce que je pense avoir vu. » A la fin, on en découvrira d’autres, plus lumineux. Mais ce sont les gens ordinaires qui inspirent avant tout le peintre, il ne se lasse pas de les camper sur la toile ou le papier, assis ou debout, solides – humains.

Constant Permeke, Marietje vue de dos avec châle, 1907 © SABAM 2012

Le petit guide du visiteur relie Permeke à Emile Claus, à Spilliaert, aux peintres de Laethem-Saint-Martin. Marietje vue de dos avec châle et La fenêtre sont encore impressionnistes : Marie Delaere, ici en clair, sera au premier plan dans l’univers du peintre. Ils auront six enfants dont deux mourront en bas âge, tragédie intime. La fenêtre : un ciel bleu moiré où montent des feuillages, entre des volets, c’est une des rares toiles « luministes » où la couleur pure s’exalte.

Les œuvres de Permeke ont souvent des couleurs sombres et au début, beaucoup de matière : on devine à peine les formes des Moissonneurs endormis. Les paysans sont en sabots ; Le Porteur, silhouette foncée aux reflets bleus, une lampe à la main, sa charge sur l’épaule, marche devant un paysage au couchant. Voilà des gens du peuple ; un homme assis, un chat sur les genoux, près d’une assiette vide sur la table ; une kermesse ; La voile rouge, un portrait d’homme auquel cette voile sert de fond, à la Spilliaert (il a occupé son ancien atelier à Ostende).

Constant Permeke, Femme de pêcheur (détail) – catalogue du Musée des Beaux-Arts d'Anvers

La guerre de 1914 bouleverse tout : le soldat Permeke est gravement blessé et envoyé en Angleterre pour y être soigné. Il y restera cinq ans (trois enfants y naissent, dont Paul Permeke, peintre lui aussi, comme son père et son grand-père). Rentré en Belgique, Constant Permeke continue à s’inspirer de la vie des pêcheurs – « Des gens magnifiques, je me suis incarné en eux » – comme cette Femme de pêcheur (La jolie fille) en noir, assise sur le quai avec son grand panier devant elle, des bateaux à l’arrière-plan. Il dessine ou peint souvent ses figures sur du papier, qu’il maroufle ensuite sur la toile ou sur du bois dont il aime exploiter les nervures.

Un chef-d’œuvre de 1922, Sur Permeke : on peut lire ces mots (« Over Permeke ») sur le journal où l’artiste lit un article parlant de lui. Il s’est représenté en famille dans cette grande peinture d’inspiration cubiste. La lampe blanche au-dessus de la table, qui éclaire toute la famille, les tasses blanches où l’on a servi du café et quelques autres blancs donnent une atmosphère particulière à cette scène de la vie domestique traitée de façon géométrique.

Constant Permeke, Sur Permeke, 1922, Collection MuZEE, Oostende © SABAM 2012

De nombreux portraits, d’autres scènes de la vie simple à la campagne, et puis Le Cabriolet (1928) : un couple endimanché, lui en costume noir et cravate, elle en noir aussi, une croix sur sa robe, se serre dans un attelage tiré par un cheval de labour, l’élément le plus puissant de l’œuvre – ce cheval brun rouge à la crinière claire vient à notre rencontre sur un sol jaune lumineux. Pour ce dimanche ensoleillé, Permeke abandonne pour une fois les couleurs sombres de la terre. Idem dans La Roulotte, où nous voyons un tzigane et son enfant, de dos, pousser une roulotte jaune en direction d’un village.

J’ai cherché souvent, je le reconnais, ces toiles où le peintre flamand laisse vibrer d’autres couleurs que celles des Mangeurs de pommes de terre de Van Gogh, qu’il admirait. L’embrassement : le visage presque noir de l’homme – l’art africain fut aussi source d’inspiration pour Permeke – contre le visage rose de la femme, tenue d’une grande main brune, près d’une écharpe d’un vert vif – Permeke n’hésite pas à mettre en valeur, à agrandir les mains et les pieds. Les corps sont massifs, les traits stylisés, le dessin puissant, hommage aux « gens de chez nous, leur âme, leur caractère immuable, leur simplicité. »

Constant Permeke, Le cabriolet 1927 Collection privée © SABAM 2012

Ne manquez pas Léonie, une paysanne dont les contours se détachent sur un fond clair, sa présence est phénoménale, la travailleuse dans toute sa splendeur. « Elle semble sculptée » (guide du visiteur). Progressivement, Permeke a développé un art du portrait où seules les lignes, l’épaisseur du trait, suffisent à donner corps au personnage.

Peintre et dessinateur, il est aussi sculpteur. Son Autoportrait taillé dans le bois est une tête longue comme un tronc d’arbre, qu’on reconnaît çà et là dans ses peintures. Ses sculptures sont statiques. Le gigantesque Semeur en bronze est figé, au contraire de la toile homonyme, un peu plus loin, où la petite silhouette sombre d’un semeur, le bras s’écartant du corps, suffit à suggérer la vie, l’humble travail du paysan sous un ciel sombre strié par la lumière.

Constant Permeke, Leonie 1929-32 Collection privée

Photographe: Hugo Maertens, Brugge © SABAM 2012

Quelques vues du village de Jabbeke, où la dernière maison de Permeke est devenue musée, précèdent les paysages pour lesquels j’avoue ma prédilection : Printemps, des nuages dorés sous une bande de ciel bleu pâle, au-dessus d’un verger ; Dimanche, tout en vert et jaune, végétal. Le peintre place la ligne d’horizon très bas, le ciel se déploie en cinémascope, on se baigne dans la lumière, par tous les temps.

C’est dans cette voie que s’inscrit un des deux artistes contemporains associés à cette rétrospective. Une petite salle consacrée aux Nus de Marlene Dumas jouxte les Nus féminins de Permeke. Après la grande salle finale et L’adieu (déchirante mort de Marietje, tout près d’un Baiser, petite peinture qui m’a rappelé celui de Brancusi), le parcours se termine avec Thierry De Cordier : de très grands formats entre abstraction et paysage. Sa peinture joue avec la lumière, le peintre y écrit ses commentaires souvent narquois. Rien d’intéressant ni de social qui puisse plaire aux critiques, déclare cet artiste. Vous m’en direz des nouvelles ?

« Je suis un peintre de l'ancienne école, qui est dépendant des choses perçues et vues, comme de la lumière qui l'entoure. Aussi mes tableaux changent selon que les saisons varient, un paysage d'automne ou une lumière d'été font des tableaux différents. »

Per Kirkeby (Guy Duplat, La leçon de peinture de Per Kirkeby, La Libre Belgique, 20/12/2011)

R. Shiff, A.Borchardt-Hume, Per Kirkeby, Tate Publishing, 2009.

« Les "vraies" peintures sont étonnamment fuyantes par la forme aussi bien que par le style. »

Per Kirkeby et les "peintures interdites" de Kurt Schwitters