La visite guidée d’« Ixelles, berceau de l’Art nouveau et de l’Art Déco », un parcours organisé par la commune autour des étangs d’Ixelles, le dernier jour de mai, a vite affiché complet : trop tard pour s’inscrire à celle de 16h30, va pour 18h30. Cécile Dubois, qui connaît bien son sujet, nous a emmenés à la découverte d’un des plus beaux quartiers de Bruxelles.

Il a été aménagé à la fin du XIXe siècle, quand le Maelbeek, ruisseau qui prend sa source à l’abbaye de la Cambre et se jette dans la Senne à Schaerbeek, a lui aussi été comblé. Il ne reste que quelques-uns de ses étangs d’origine, dont ceux d’Ixelles. Rendez-vous était donné avenue du général de Gaulle pour découvrir comment l’Art nouveau, avec ses formes organiques, puis l’Art Déco, plus stylisé, ont inspiré les architectes au début du XXe siècle. De 677 habitants en 1818, Ixelles passe à cinquante mille en 1900, de quoi donner du travail à beaucoup de monde.

Avenue Général de Gaulle, 38 et 39 (photo 2010) © SPRB-DMS (1904, Ernest Blerot) / Ixelles

Aux numéros 38 et 39 de l’avenue subsistent deux maisons conçues par Ernest Blerot. De la deuxième génération Art nouveau, il cherchait à démocratiser ce style, alors que la première, au service de la bourgeoisie industrielle et socialiste, souvent des libres penseurs, voulait avant tout se démarquer. Blerot a rendu l’Art nouveau plus populaire, intégrant des notes anciennes comme le pignon néo-gothique du 38, et aussi quelque chose de très neuf à l’époque : des garages. Il pressent le succès de l’automobile, pas l’évolution de son gabarit – dans un de ces garages, on a installé une salle de bain pour une chambre d’hôte.

Soubassement en pierre bleue, contrastes de tons sur la façade se voient voler la vedette par des fers forgés remarquables, aux motifs de clématite utilisés aussi en mosaïque à l’intérieur (à retrouver dans le catalogue de Flora’s Feast). Cette liane fleurie ornait à l’origine quatre maisons mitoyennes. Deux ont été démolies pour faire place à La Cascade, immeuble moderniste dû à René Ajoux que certains surnomment « la salle de bain d’Ixelles » à cause de ses carreaux de façade d’inspiration hygiéniste.

La Cascade (1939, René Ajoux) / Ixelles

Nous nous tournons vers les étangs où on a rénové la rocaille et son petit temple inachevé, contraste de couleur, de forme, du lisse opposé au rugueux. Puis nous faisons quelques pas vers la place Flagey (un bassin d’orage y a été aménagé pour pallier les inondations de caves et du parking souterrain), pour admirer son fameux « paquebot » où se sont déroulées les sélections et les demi-finales du Concours Reine Elisabeth de violoncelle 2017 (la finale, à Bozar).

Vue sur le Flagey (ancien INR, 1930, J. Diongre) / Ixelles

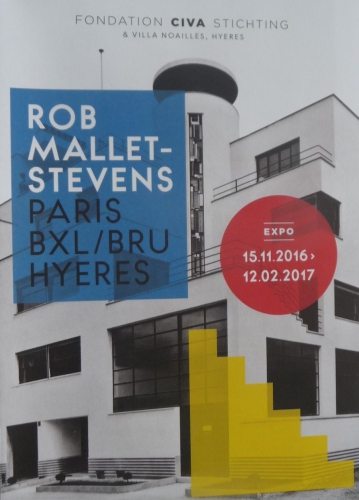

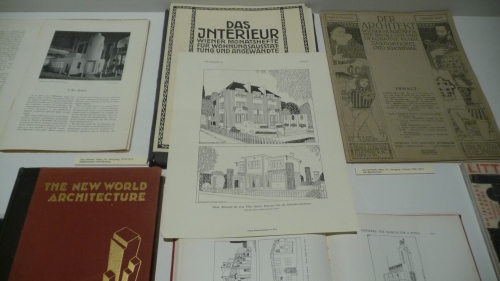

Construit en 1930 pour l’Institut National de Radiodiffusion, emblématique avec sa tourelle d’angle, le Flagey est moderniste à l’extérieur – fenêtres en bandeau et horizontales de briques jaunes (comme à la Villa Cavrois de Mallet-Stevens) – et Art Déco à l’intérieur. Ce chef-d’œuvre dû à Joseph Diongre a été sauvé de la démolition et restauré grâce à un partenariat entre le public et le privé.

Résidence du Lac (1957, J. Cuisinier, détail) / Ixelles

Non loin d’un immeuble d’angle brun qui mêle également ces deux styles (Saintenoy fils, 1938), au square de Biarritz, un immeuble en retrait, la Résidence du Lac (1957) présente une courbe concave comme le Brusilia à Schaerbeek, il est du même architecte, Jacques Cuisinier.

Rue du Lac, 6 à Ixelles (1902, E. Delune), photo Wikimédia Commons 2006 / actuellement en travaux / Ixelles

Rue du Lac, une façade originale due à Ernest Delune est en pleine restauration, elle était très dégradée. Commandée par un entrepreneur pour l’arrière d’une maison éclectique située au 5, rue de la Vallée (1893), à l’emplacement d’une petite cour triangulaire, elle utilise l’arc outrepassé (arc en plein cintre qui se poursuit au-delà du demi-cercle) pour la verrière (derrière laquelle une cage d'escalier donne accès à un atelier d’artiste) et pour l’entrée avec sa fenêtre placée de manière originale dans le même arc que la porte. Les vitraux aux pensées (voir Flora’s Feast) sont en verre américain chenillé, qui fait bel effet aussi bien dehors que dedans.

Immeuble à appartements au carrefour formé par la rue de la Vallée et la rue Vilain XIIII / Ixelles

Il serait fastidieux de vous raconter toute la promenade, qui a duré plus de deux heures : maisons, immeubles, époques, le quartier présente une diversité de styles très intéressante, comme souvent à Bruxelles, qui cultive l’éclectisme. Ici, on remarque comment on a transformé un hôtel particulier en immeuble de rapport (la guide nous montre des photos anciennes, des plans), là on admire deux maisons (fausses jumelles) de Blerot où des sgraffites remplacent les impostes (rue Vilain XIIII).

Rue Vilain XIIII, 9 et 11, deux maisons de Blerot (1902)

Près d’un monument, Cécile Dubois présente la résidence Belle Vue aux grands appartements bourgeois et celle du Tonneau (bien nommée), deux réalisations de l’architecte et self-made-man Collin bien connu des Bruxellois à cause de l’affaire Etrimo, une faillite qui ne doit pas faire oublier son objectif : permettre à chaque Belge de devenir propriétaire.

Le Tonneau, 1938-40 (Stanislas Jasinski et Jean-Florian Collin)

Avenue Emile Duray, après une maison de Blomme aux jolis motifs de briques, nous arrivons au square du Val de la Cambre, un ensemble qu’il a dessiné pour la société Cogeni dans un style tourné vers le passé, inspiré par l’architecture médiévale et baroque (Stanislas-André Steeman y a habité dans la deuxième cour, au-delà du porche à clocheton, au 21).

Square du Val de la Cambre (1928-1932, A. Blomme) / Ixelles

Tant de belles constructions méritent de s’y attarder, des immeubles d’un tel luxe pour l’époque qu’on les appelle « Palais », comme le Palais de la Cambre qui devait border tout un îlot (avenue Emile Duray), finalement limité à cinq immeubles avec des connexions en sous-sol.

Palais de la Cambre (détail), 1925 à 1930 (Camille Damman) / Ixelles

Le rond-point de l’Etoile a disparu au boulevard général Jacques, devenu carrefour sur une quasi autoroute urbaine. Les immeubles construits avant la guerre se tournent vers le rond-point, après la guerre on les oriente différemment pour détourner les terrasses du trafic. Le plus prestigieux est le Palais de la Folle chanson (nommé d’après une statue de Jef Lambeaux) dû à Antoine Courtens, une copropriété qui se voulait bien située à proximité du Bois de la Cambre.

Palais de la folle chanson et son hall d'entrée (1928, Antoine Courtens), / Ixelles

Après avoir levé les yeux vers le campanile étoilé de sa spectaculaire rotonde d’angle, un espace de réception, c’est sur le marbre devant sa belle entrée ronde (comme l’entrée Ravenstein du Palais des Beaux-Arts de Horta) que s’est achevé ce parcours passionnant qui donne envie de se promener plus souvent aux alentours des étangs d’Ixelles... et de rouvrir les deux beaux livres de Cécile Dubois sur Bruxelles.