Combien de fois ai-je ouvert La naissance du jour (1928) pour en relire les premières pages fameuses, où Colette reprend le billet de sa mère, Sidonie Colette, soixante-seize ans, à son second mari, pour décliner son « aimable invitation » : « Voici pourquoi : mon cactus rose va probablement fleurir. » Et de dire la force qu’elle puise à son exemple : « Puissé-je n’oublier jamais que je suis la fille d’une telle femme qui penchait, tremblante, toutes ses rides éblouies entre les sabres d’un cactus sur une promesse de fleur, une telle femme qui ne cessa elle-même d’éclore, infatigablement, pendant trois quarts de siècle… » Lettre arrangée, explique Michèle Sarde dans Colette, libre et entravée. Sido évoquait bien dans la lettre originale un sédum prêt à fleurir mais avait accepté l'invitation puisqu'elle ne résistait jamais à « voir le cher visage de sa fille » et à « entendre sa voix » – et finalement elle n'avait pas pu se déplacer.

C’est juillet en Provence – « Est-ce ma dernière maison, celle qui me verra fidèle, celle que je n’abandonnerai plus ? » A sa manière, Colette peint La Treille Muscate, la petite maison de la Baie des Caroubiers qu’elle a achetée à Saint-Tropez en 1925 et où elle écrit ce roman en partie autobiographique. « Fins fauteuils à bras fuselés, rustiques comme des paysannes aux attaches délicates, assiettes jaunes chantant comme cloches sous le doigt plié, plats blancs épaissis d’une crème d’émail, nous retrouvons ensemble, étonnés, un pays qui est le nôtre. » Et un jardin à cultiver. Sur la table, à l’ombre, elle dispose parfois un second couvert en face du sien, pour « l’ami qui vient et s’en va », un de ses amis plus jeunes qu’elle.

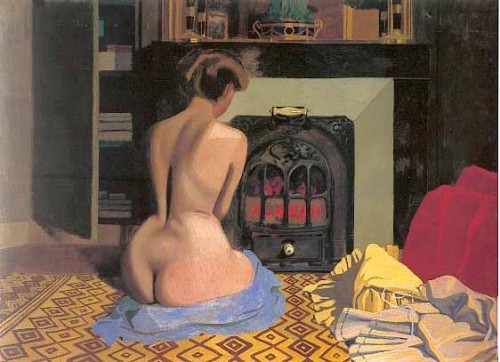

« D’autres pays m’ont bercée, c’est vrai, – certains d’une main dure. Une femme se réclame d’autant de pays natals qu’elle a eu d’amours heureux. » Fin de sieste, la chatte s’étire, il est plus de quatre heures. L’été est la saison des corps. « Une des grandes banalités de l’existence, l’amour, se retire de la mienne. L’instinct maternel est une autre grande banalité. Sortis de là, nous nous apercevons que tout le reste est gai, varié, nombreux. Mais on ne sort pas de là quand, ni comme on veut. » En réalité, trois ans avant de publier La Naissance du jour, Colette a rencontré Maurice Goudeket, qui deviendra officiellement son troisième mari en 1935. Mais ici, dans ce roman-journal, elle exalte d'abord le temps d’écrire, de faire le point, d’imaginer.

La présence de Sido, ses gestes, emplissent les heures d’insomnie, de souvenance. « Elle se levait tôt, puis plus tôt, puis encore plus tôt. Elle voulait le monde à elle, et désert, sous la forme d’un petit enclos, d’une treille et d’un toit incliné. » Deux fois veuve, sa mère qui « se rembrunissait » à son premier divorce, plus encore au second, fâchée de voir sa fille offrir ce qu’elle portait en elle de plus précieux à un autre, alors qu’elle avait tant de belles choses à écrire… « Imagine-t-on, à me lire, que je fais mon portrait ? Patience : c’est seulement mon modèle. »

Vial, trente-cinq ans, qui habite à trois cents mètres, vient troubler ce dialogue avec la vieillesse à apprivoiser, de « son torse nu, lustré de soleil et de sel, dont la peau mire le jour. » Il tient à Paris un petit magasin « mi-librairie romantique, mi-bibelot, comme tout le monde… », aime la compagnie des peintres, dessine des meubles. Elle le tutoie, il la vouvoie. Hélène Clément, qui « peint d’une manière obstinée »,

est amoureuse de lui, qui feint de n’en rien savoir. Aux dîners entre amis (Kessel, Carco, Segonzac…), Colette les observe, puis rentre chez elle : « Et reprise, agrippée par des plantes juste assez hautes pour donner de l’ombre à mon front, par des pattes qui d’en bas cherchent ma main, par des sillons qui demandent l’eau, une tendre lettre qui veut une réponse, une lampe rouge dans le vert de la nuit, un cahier de papier lisse qu’il faut broder de mon écriture – je suis revenue comme tous les soirs. »

Entre Vial, qui recherche sa présence, et Hélène, qui lui confie son dépit amoureux, une femme prête à renoncer à l’amour, prête à vieillir dans un dialogue serein avec Sido, n’a pas le courage de renvoyer pour de bon celui qui s’attarde chez elle et avoue vivre de peu de chose : « De peu de chose… et de vous. » Que faire de Vial ? d’Hélène ? d’elle-même ? « Ce n’est pas trop que de naître et de créer chaque jour. »