A Colorado Springs, Henry Farman, premier associé de la banque El Paso, est plutôt fier de sa maison « de style écossais » au pied du Mont Cheyenne, un endroit très recherché, mais sa progéniture le déçoit. Pas de fils, deux filles. L’aînée, Madge, a épousé Arthur Stoessel, un peintre et architecte suisse également musicien, rencontré à Bruxelles où elle étudiait le violon, pas le gendre idéal selon lui, et voilà que sa sœur Ida Lee voudrait elle aussi aller « se perfectionner » en Angleterre, ce qu’il n’est pas près de lui accorder. L’ombre de ce père fortuné plane sur La tentation américaine (1993) de Pierre Furlan, même si son personnage principal est en fait Arthur, un jeune homme « très doué » qui ne partage pas ce type de préoccupation.

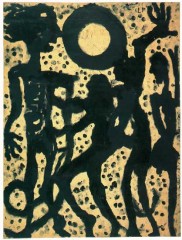

Louis Soutter, Souplesse, 1939

Peinture au doigt, encre noire et gouache sur papier, 44 x 58 cm

Ó Musée cantonal des Beaux-Arts / Bellerive

Farman est mécontent et d’une rumeur concernant son gendre et une élève de son cours de dessin, Cynthia Milliken, une protégée de Stratton, ancien charpentier devenu millionnaire en trouvant de l’or, et de la réponse fantaisiste qu’il a envoyée au concours organisé par sa banque et La Gazette en ce printemps 1901 : à la question posée aux lecteurs, « Quel sera le signe distinctif du XXe siècle ? », Stoessel l’anticonformiste a répondu « le fil barbelé » en joignant le bref justificatif demandé.

Madge et Arthur logent encore à l’hôtel comme de jeunes mariés, ils attendent que Madge soit enceinte pour se chercher une maison à eux. Le hic, c’est qu’elle consulte en vain jusqu’à présent un spécialiste des problèmes de fertilité. Alors qu’Arthur relit une lettre de sa sœur Jeanne restée chez leurs parents à Morges (« Papa répète que tu vas faire comme le célèbre Johann Suter de Bâle (les Américains disent John Sutter, je crois) et conquérir l’Amérique. C’est absurde, n’est-ce pas ? Maman hausse alors les épaules en disant que ça n’a rien à voir avec le bonheur. »), sa femme vérifie sa tenue vestimentaire, ils sont attendus au traditionnel déjeuner du dimanche chez ses parents. Madge est excitée par le concert qu’ils vont donner dans deux semaines devant « pas mal de gens influents » et lui demande un peu plus d’enthousiasme : « Nous sommes les élèves d’Eugène Ysaye, nous avons quelque chose d’unique à montrer. »

Arthur a déjà passé des heures à répéter avec le quatuor de Madge, mais elle voudrait qu’il fasse plus, que ça lui plaise vraiment, qu’il veuille réussir cette soirée autant qu’elle. L’année précédente, il avait obtenu une bonne presse pour une exposition, mais n’avait pas exploité ce succès. Leurs anciens camarades font parler d’eux, lui rappelle-t-elle – « Et toi ? Toi, tu te poses des questions. » Madge admire Artus Van Briggle, qui a étudié avec Arthur à Paris, et fait déjà une « carrière prodigieuse de céramiste malgré sa tuberculose ». Madge s’impatiente : « Je joue le premier violon pour que tu n’aies pas à te comparer à Ysaye, j’organise les répétitions, le concert, je mets tout à tes pieds, tu n’as qu’à te baisser pour ramasser. Alors, baisse-toi un peu, bon sang. » Mais Arthur a-t-il vraiment envie de conquérir l’Amérique ?

Un soir où une migraine terrible lui fait quitter un concert auquel il assiste avec Madge, Arthur marche jusqu’à « l’autre ville », Colorado City et ses tripots, peu fréquentable pour la bonne société attachée à l’élégance et à la décence. Le professeur de dessin de Colorado Collège est déjà connu au Golden Dig : « A peine avait-il bu sa première gorgée que Sallie Society était debout près de lui à l’appeler Frenchie en faisant battre ses longs cils. » Grâce à elle, il voudrait rencontrer la patronne, dont on dit qu’elle sait beaucoup de choses sur Stratton, le riche protecteur des Milliken mère et fille. Il essaie de rompre avec Cynthia, mais aussi, assez confusément, d’obtenir quelque chose par son intermédiaire.

Le concert du quatuor, le jour venu, est un triomphe. Comme par magie, les affaires de Madge et Arthur prennent un tour meilleur. On le sollicite pour la construction d’un nouveau bâtiment, une personne en vue lui commande un portrait, on le pousse même à poser sa candidature au poste de Directeur du département des Beaux-Arts. Une nouvelle vie, enfin ? Madge s’exaspère de sa passivité, jour après jour ils s’éloignent l’un de l’autre. Il sait ce qu’elle désire, mais le désire-t-il, lui, et de cette manière ?

Il y a dans La tentation américaine, comme chez son héros, une faille qui trouble le lecteur, qui ne sait trop sur quel pied danser. Les questions sous-jacentes sont essentielles : comment réussir, créer, aimer, être soi-même, choisir sa vie, être heureux ? Comment savoir ce que l’on désire vraiment ? Beaucoup de dialogues directs, presque du théâtre par moments. Le lecteur découvre à la fin l’autre nom d’Arthur Stoessel, et son destin, on comprend mieux alors comment Pierre Furlan, à partir de quelques dates et lieux dans une biographie d’artiste, a imaginé ce personnage mal à l’aise à Colorado Springs, au début du XXe siècle – et l’épigraphe : « L’amour est un fil de soie qu’on noue ou qu’on coupe. » (Louis Soutter)