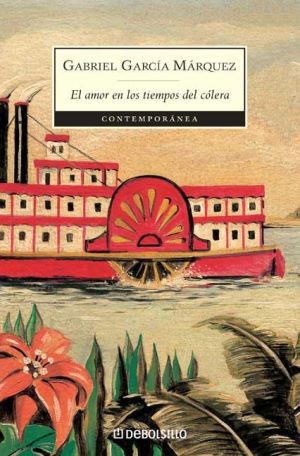

L’amour aux temps du choléra (1985, traduit de l’espagnol (Colombie) par Annie Morvan) est un roman splendide (merci, Colo, pour la recommandation). Gabriel García Márquez, prix Nobel de littérature 1982, y conte les destins croisés, dans une petite ville des Caraïbes, du Dr Juvenal Urbino, de son épouse Fermina Daza, et d’un autre homme qui l’aime à la folie, Florentino Ariza.

Leur histoire commence dans « l’odeur des amandes amères » que reconnaît le médecin appelé auprès du cadavre de Jeremiah de Saint-Amour, un réfugié antillais photographe devenu avec les années « son adversaire le plus charitable aux échecs » et son ami : le suicide ne fait aucun doute pour « le médecin le plus ancien et le plus éclairé de la ville en même temps que le plus distingué de ses citoyens ». L’homme lui a laissé une lettre et malgré ses quatre-vingts ans, le Dr Urbino s’aventure « dans le remugle du vieux quartier des esclaves » pour y saluer la femme que Jeremiah aimait et à qui il a tout laissé.

Le docteur et son épouse habitent « de l’autre côté de la baie, dans le quartier résidentiel de la Manga » une maison « grande et fraîche » très bien tenue où seul un perroquet est encore admis après les dégâts terribles causés par les innombrables animaux domestiques que collectionnait Fermina Daza – elle a pris son mari au mot quand il a décrété alors que « dans cette maison, qui ne parle pas n’entre pas ».

A 72 ans, de façon inopinée, la femme du docteur devient veuve. Le dernier à la quitter après l’enterrement de son mari est l’homme qu’elle a effacé de sa vie depuis longtemps. Elle n’en croit pas ses oreilles quand Florentino Ariza, 76 ans, lui déclare sur-le-champ : « Fermina, j’ai attendu cette occasion pendant plus d’un demi-siècle pour vous réitérer une fois encore mon serment de fidélité éternelle et mon amour à jamais. » Après l’avoir mis dehors, furieuse de son impudence, elle peut enfin pleurer « la mort de son époux, sa solitude et sa rage ».

Le récit remonte aux temps de leur jeunesse, quand Florentino est tombé amoureux de la fille unique de Lorenzo Daza, elle n’avait encore que treize ans : comme Fermina n’avait plus sa mère, c’est sa tante Escolástica qui s’occupait d’elle et veillait à ce que rien ne la distraie de ses études dans un collège fréquenté par la bonne société. Pour les voir passer, le jeune homme s’asseyait seul sur un banc à l’écart, avec un livre, et bientôt il s’était mis à lui écrire des billets qu’il ne pouvait lui remettre.

Quand enfin l’occasion s’était présentée, Fermina avait pris la lettre de Florentino en lui demandant de ne plus revenir sans un signe de sa part. Dans l’exaltation des échanges épistolaires, leur amour se développait en secret, avec la complicité de la tante. Mais un jour le père de Fermina y avait mis fin brutalement en emmenant sa fille chez ses cousines pour l’éloigner de ce piètre prétendant et lui faire épouser « le plus apprécié des célibataires », l’élégant et savant docteur Juvénal Urbino.

Si l’histoire du trio est romanesque à souhait, c’est d’abord par le génie du conteur : Gabriel García Márquez a l’art de donner une intensité rare aux faits et gestes, aussi quotidiens voire triviaux soient-ils, ou au contraire extraordinaires. Il étoffe son récit de saveurs et de senteurs, assure la tension à chaque page avec des portraits, des descriptions, des répliques qui donnent une aura fabuleuse à tout ce qui s’y déroule, drôlerie et gravité mêlées.

Le climat des Caraïbes, les mœurs de la fin du XIXe siècle offrent un cadre flamboyant aux personnages de L’amour aux temps du choléra. Dans cette histoire qui n’a rien de la mièvrerie des romans d’amour et où la passion se joue de l’âge, on verra jusqu’à quel point Florentino Ariza, passionné de l’amour, des femmes et des mots, pourra reconquérir celle qu’il n’a jamais cessé d’adorer.