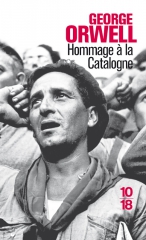

« Tous les autres dirigeants du POUM de Barcelone sont arrêtés, et pour beaucoup d’entre eux, torturés. Des procès sommaires sont organisés. Plus d’un millier de militants antifascistes, trotskistes et anarchistes, sont emprisonnés à Barcelone.

« Tous les autres dirigeants du POUM de Barcelone sont arrêtés, et pour beaucoup d’entre eux, torturés. Des procès sommaires sont organisés. Plus d’un millier de militants antifascistes, trotskistes et anarchistes, sont emprisonnés à Barcelone.

Lorsque Orwell revient en convalescence dans la ville, l’hôtel Falcon, ancien siège du POUM, a été fermé et transformé en prison. Un arrêté gouvernemental a déclaré le POUM illégal. La police de Catalogne, téléguidée par les staliniens, traque les prétendus ennemis de la République. Orwell lui-même doit dissimuler son appartenance au POUM et se cacher. Il se terre dans la ville durant trois nuits, fuyant l’hôtel où sa femme a trouvé refuge. Il n’a plus qu’un désir : quitter l’Espagne, doublement assassinée. »

Littérature - Page 15

-

Assassinée

-

Epopée d'Espagne

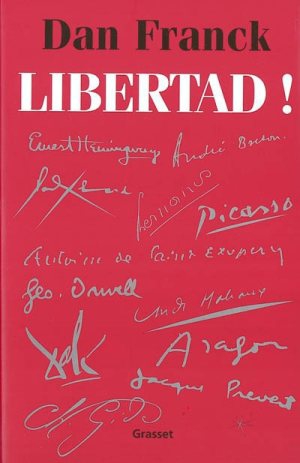

Libertad ! de Dan Franck, après Bohèmes consacré aux effervescences de l’art moderne à Paris au début du XXe siècle, raconte une autre époque : « Elle est aventurière. Elle est à l’engagement. Elle est terrible. » Années trente : le fascisme rôde en Europe. Et c’est l’Espagne qui s’embrase. Des écrivains, poètes, artistes n’y resteront pas indifférents.

Le récit s’ouvre sur un dîner entre Gide et Malraux place des Victoires, en 1936 : André Gide, 67 ans, rentre d’Union soviétique ; André Malraux, 35 ans, d’Espagne, où il est colonel, chef d’escadrille, dans l’armée républicaine. De ces deux grandes figures de leur génération, nous suivrons l’engagement intellectuel et politique, la vie privée aussi, jusqu’à la seconde guerre mondiale.

Les écrivains français qui se rendent en URSS en ramènent des impressions diverses : Saint-Exupéry, envoyé par Paris-Soir à Moscou pour écrire sur le premier mai 1935, n’a pu se rendre sur la place Rouge, faute d’autorisation préalable, accordée seulement après enquête. Prévert, qui y accompagne le groupe Octobre en 1934, refuse de participer aux visites et activités de propagande.

A Paris, André Breton gifle Ilya Ehrenbourg, qui vient de traiter les surréalistes de « dégénérés », de « véritables aliénés » dans un article. « Le troubadour de la culture soviétique », furieux, appelle Louis Aragon. Entre celui-ci et Breton, la grande amitié née de leur engagement volontaire en 1916 avait déjà commencé à se fissurer, Aragon restant soumis à Staline. Breton est alors exclu du Congrès international des écrivains à Paris où il était inscrit comme « orateur libre ».

Le poète surréaliste René Crevel, dégoûté des basses manœuvres staliniennes, se suicide. Il était ami de Salvador Dali, étranger à toute cause autre que celle de « convertir le monde à lui-même ». Franck relate les débuts du peintre, ses rencontres avec Lorca à Madrid, avec Miró et Picasso à Paris – Picasso qui porte sur le lobe de l’oreille gauche le même grain de beauté que Gala, la muse de Dali (après Eluard et Max Ernst).

Puis on découvre comment Gide est devenu peu à peu « un commandeur dans le monde des arts, des lettres et des points de vue » et qui fréquente son antre parisien rue Vaneau. Les délégués au Congrès de juin 1935 « pour la défense de la culture » lui rendent visite, Gide a accepté de le présider. C’est la foire d’empoigne sur le cas de Victor Serge, traître pour les uns, innocent pour les autres. Eluard tente de lire à la tribune le discours transmis par Breton, mais il est interrompu, sifflé, applaudi. La rupture est consommée entre surréalistes et communistes.

Marina Tsvetaïeva en a profité pour rencontrer Pasternak, avec qui elle a échangé une longue correspondance amoureuse. Mais elle n’écoutera pas son conseil : « Surtout, ne revenez pas à Moscou. » On retrouve Gide aux funérailles de Gorki qui était absent au Congrès. Gide est invité à prononcer un discours, Aragon l’aide à le composer. Gide ignore tout alors de la façon dont Gorki survivait, surveillé, étouffé par le régime soviétique, afin de rassurer faussement les Européens qui lui faisaient confiance. On offre à Gide un luxueux voyage en train vers le Caucase, mais malgré cela, en discutant avec de jeunes komsomols, l’écrivain découvre l’envers du décor. Il va le décrire dans Retour de l’URSS, que beaucoup lui conseillent de ne pas publier vu les circonstances politiques.

En février 1936, les Espagnols ont élu un gouvernement démocrate, mais en juillet, c’est le putsch du général Franco : la guerre d’Espagne commence. « Ici, des ouvriers, des paysans, communistes, socialistes, anarchistes, anticléricaux ; là, des bourgeois, des soldats, catholiques, propriétaires. L’Espagne et ses oppositions irréductibles. »

Dan Franck rappelle qui fut Malraux avant de s’envoler pour Madrid : son mariage avec Clara, le vol d’œuvres d’art khmer au Cambodge, sa condamnation, sa peine réduite après une pétition en sa faveur, ses écrits pour Grasset, le passage chez Gallimard, ses premiers prix littéraires. Josette Clotis, sa maîtresse, loge à Tolède. Dans l’urgence, Malraux monte l’escadrille « España », avec des mercenaires, tandis que la France opte officiellement pour la « non-intervention ».

Ici, à mi-lecture de Libertad ! (environ 400 pages), commence l’épopée d’Espagne : l’histoire de la guerre civile (1936-1939) et de la part qu’y ont prise les autres nations – les Italiens et les Allemands apportant leur appui militaire aux fascistes, les Soviets aux Brigades internationales venues prêter main-forte aux républicains. Ecrivains, artistes, photographes s’engagent ou témoignent sur le front anti-fasciste. Malraux, Koestler, Robert Capa et Gerda Taro, Orwell, Hemingway… Dan Franck s’attarde sur les figures qui se sont particulièrement illustrées durant ces années. Des portraits, des faits, l’espoir et le chaos.

-

Notre époque

« N’est-il pas curieux que dans un monde pétri de haines insensées qui menacent la civilisation elle-même, des hommes et des femmes de tout âge, s’arrachant en partie ou totalement au furieux tumulte de la vie quotidienne, choisissent de cultiver la beauté, d’accroître le savoir, de soigner les maladies et d’apaiser les souffrances, comme si, au même moment, des fanatiques ne se vouaient pas au contraire à répandre la douleur, la laideur et la souffrance ? Le monde a toujours été un lieu de misère et de confusion ; or les poètes, les artistes et les scientifiques ignorent les facteurs qui auraient sur eux, s’ils y prenaient garde, un effet paralysant. D’un point de vue pratique, la vie intellectuelle et spirituelle est, en surface, une forme d’activité inutile, que les hommes apprécient parce qu’ils y trouvent plus de satisfactions qu’ils n’en peuvent obtenir ailleurs. On se demandera ici dans quelle mesure la poursuite de ces satisfactions inutiles s’avère en réalité, contre toute attente, la source dont procède une utilité insoupçonnée.

« N’est-il pas curieux que dans un monde pétri de haines insensées qui menacent la civilisation elle-même, des hommes et des femmes de tout âge, s’arrachant en partie ou totalement au furieux tumulte de la vie quotidienne, choisissent de cultiver la beauté, d’accroître le savoir, de soigner les maladies et d’apaiser les souffrances, comme si, au même moment, des fanatiques ne se vouaient pas au contraire à répandre la douleur, la laideur et la souffrance ? Le monde a toujours été un lieu de misère et de confusion ; or les poètes, les artistes et les scientifiques ignorent les facteurs qui auraient sur eux, s’ils y prenaient garde, un effet paralysant. D’un point de vue pratique, la vie intellectuelle et spirituelle est, en surface, une forme d’activité inutile, que les hommes apprécient parce qu’ils y trouvent plus de satisfactions qu’ils n’en peuvent obtenir ailleurs. On se demandera ici dans quelle mesure la poursuite de ces satisfactions inutiles s’avère en réalité, contre toute attente, la source dont procède une utilité insoupçonnée.On entend répéter ad nauseam que notre époque, trop matérialiste, devrait veiller à une meilleure répartition des chances et des biens matériels. La révolte justifiée de ceux que le hasard seul a privés de ces chances et de ces biens matériels détourne ainsi un nombre croissant d’étudiants des études que leurs pères ont poursuivies, au profit de l’étude non moins essentielle et urgente des problèmes sociaux, économiques et gouvernementaux. Cette tendance ne me contrarie en rien. Le monde où nous vivons est le seul dont nos sens puissent nous rendre compte. Si l’on n’en fait pas un monde meilleur, un monde plus juste, alors des millions d’humains continueront d’avancer vers leur tombe, silencieux, amers et affligés. J’ai longtemps regretté que nos écoles ne tiennent pas suffisamment compte du monde réel, celui où leurs élèves sont voués à passer leur vie. Or, il m’arrive de me demander si la tendance ne s’est pas inversée, et si l’on peut encore espérer s’épanouir dans un monde dépouillé de certaines choses « inutiles » qui lui donnent une portée spirituelle ; si, en d’autres termes, notre conception de l’utile n’est pas devenue trop étroite pour s’accorder aux facultés capricieuses et vagabondes de l’esprit humain. »

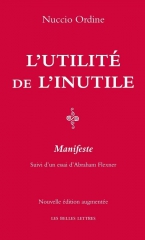

Abraham Flexner, De l’utilité du savoir inutile, Harper’s Magazine, octobre 1939 (traduit par Patrick Hersant) in Nuccio Ordine, L’utilité de l’inutile, Manifeste, 2014.

-

Utilité de l'inutile

Voici un livre à offrir, à s’offrir, à faire lire : L’utilité de l’inutile (2013), le « Manifeste » de Nuccio Ordine, professeur d’université, réédité par Les Belles Lettres en 2014 (traduit de l’italien par Luc Hersant, nouvelle édition augmentée, 11 €). Pour expliciter son titre, l’essayiste définit le terme « utile » non comme on l’entend souvent à notre époque « utilitaire », mais dans son acception humaniste : « tout ce qui nous aide à devenir meilleurs ».

C’est en ce sens que les savoirs, en particulier certains savoirs qui sont « par nature gratuits, désintéressés », forment l’esprit et contribuent à la civilisation. « Mais la logique du profit mine, en leurs fondements mêmes, ces institutions (écoles, universités, centres de recherche, laboratoires, musées, bibliothèques, archives) et ces disciplines (humanistes et scientifiques) dont la valeur ne devrait résider que dans le savoir pour le savoir, indépendamment de toute capacité de produire des rendements immédiats et pratiques. »

Pour Ordine, tout n’est pas permis même en temps de crise économique « où l’obsession budgétaire (…) constitue l’unique thème à l’ordre du jour. » Il souligne les effets pervers des mesures d’austérité qui affaiblissent les classes moyennes, sans s’attaquer à la corruption galopante ni aux rémunérations fabuleuses. Il serait stupide de ne pas s’attaquer aux déficits, mais on ne peut détruire systématiquement « toute forme d’humanité et de solidarité ». A force de ne plus voir le monde que comme un marché, on risque de voir disparaître progressivement « toute forme de respect envers les personnes. »

Après cette introduction sur les principes, l’essai se décline en trois parties, auxquelles l’auteur a joint un petit essai qu’on lui a signalé après coup : De l’utilité du savoir inutile (1939) d’Abraham Flexner, un pédagogue américain. Je ne sais si je résisterai à l’envie de vous en recopier les premiers paragraphes qu’on croirait écrits exactement pour notre temps. J’y reviendrai.

Notre besoin de l’inutile, Ionesco l’a exprimé ainsi : « La poésie, le besoin d’imaginer, de créer, est aussi fondamental que celui de respirer. Respirer, c’est vivre, et non pas s’évader de la vie. » (Notes et contre-notes) L’art est si indispensable que, paradoxalement, les barbares et les fanatiques s’acharnent « non pas seulement sur les êtres humains, mais aussi contre les bibliothèques et les œuvres d’art, contre les monuments et les chefs-d’œuvre. »

La littérature se révèle comme un antidote à la « barbarie de l’utilité », en prenant appui sur la gratuité et le désintéressement, « ces deux valeurs aujourd’hui jugées intempestives et démodées ». Nuccio Ordine a eu la bonne idée de laisser démontrer « l’utile inutilité de la littérature » par les écrivains et les philosophes eux-mêmes, plus d’une vingtaine, de toutes les époques et dans toutes les langues, qu’il convoque tour à tour et cite abondamment. Déjà Aristote définissait la liberté de philosopher par le « refus d’être l’esclave de l’utile ».

Puis l’essai dénonce la situation actuelle de l’« université-entreprise » et de ses « étudiants-clients ». Il constate le désengagement des Etats européens par rapport aux universités – pour réduire les coûts, on abaisse le niveau d’exigence, on diplôme davantage « dans les délais ». Par ailleurs, la disparition des filières liées aux langues classiques se profile et « dans les quelques décennies à venir, quand on verra partir à la retraite les derniers philologues, les derniers paléographes et les derniers spécialistes des langues du passé, il faudra fermer les bibliothèques et les musées, et même renoncer aux fouilles archéologiques et à la reconstitution des textes et des documents. »

La lecture d’extraits dans les anthologies et non des œuvres intégrales, l’enseignement sans passion pour la connaissance ni vocation pour la transmettre, réduit à des routines et des objectifs « simplement utilitaires », la fermeture de bibliothèques menacées par une logique marchande, ce sont d’autres exemples de cet abandon de l’inutile pourtant utile, contre lesquels l’auteur s’insurge.

Il faut donc combattre cette dérive utilitariste, qui n’épargne pas les sciences. Là aussi, Ordine le montre, la recherche apparemment « inutile » peut se révéler utile a posteriori, c’est pourquoi il appelle à préserver la recherche fondamentale. « Car saboter la culture et l’instruction, c’est saboter le futur de l’humanité ». Pour conclure la deuxième partie de son essai, l’auteur cite une phrase lue dans une bibliothèque de manuscrits au cœur d’une oasis saharienne : « La connaissance est une richesse qu’on peut donner sans s’appauvrir. »

« Posséder tue : dignitas hominis, amour, vérité », c’est le troisième thème de L’utilité de l’inutile. Nuccio Ordine y donne la parole aux classiques qui, comme Montaigne (« C’est le jouir, non le posséder, qui nous rend heureux »), dénoncent l’illusion de la richesse et la prostitution de la sagesse pour définir la dignité humaine. L’amour ne se confond pas avec la possession, il se donne. La vérité ne se possède pas, elle se cherche. Au nom de la vérité absolue, que de violences, que de souffrances infligées aux autres ! « En effet, celui qui est sûr de détenir la vérité n’a plus besoin de la chercher, il ne ressent plus la nécessité de dialoguer, d’écouter l’autre, de se confronter authentiquement à la variété du multiple. Seul celui qui aime la vérité peut la rechercher constamment. »

L’utilité de l’inutile est un livre qui donne envie de lire plus avant – sa bibliographie compte près de trente pages. Dans la foulée de son succès international (l’essai est traduit en dix-huit langues), Nuccio Ordine a publié en 2015 Une année avec les Classiques, « une petite bibliothèque idéale ». Je ne sais plus quel blog a attiré mon attention sur le Manifeste de Nuccio Ordine, merci en tout cas de me l’avoir fait connaître.

-

Attention au monde

« Ma propre définition de l’écrivain : un état plutôt qu’une action, une forme aiguë d’attention au monde, de vigilance. Comme celui d’un chat la nuit dans un jardin. »

Danièle Sallenave,

Sibir. Moscou-VladivostokA vous qui me lisez à Paris, en France,

à Bruxelles, en Belgique,

en Europe, dans le monde,

une bougie allumée contre la haine.