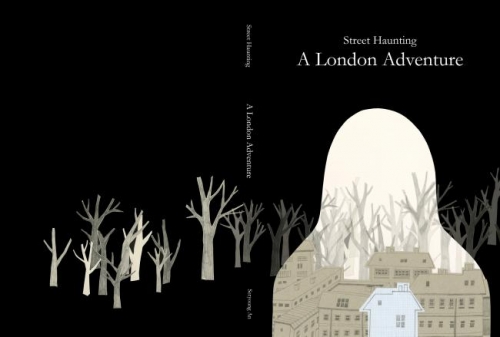

La voici, cette autre déambulation contée par Virginia Woolf, que Mrs Dalloway dans Bond Street m’a donné envie de relire : Au hasard des rues. Une aventure londonienne. Cette nouvelle située au milieu du recueil La mort de la phalène (traduction d’Hélène Bokanowski), ce sont quatorze pages que je conseillerais de lire à qui n’a jamais rien lu de Virginia Woolf – la quintessence de son art. Commençons.

« Personne sans doute n’a jamais éprouvé de passion pour un crayon à mine de plomb, mais il est des circonstances où nous désirons plus que tout en posséder un, des moments où nous sommes déterminés à trouver un objet, une excuse pour traverser la moitié de Londres à pied entre le thé et le dîner. Le chasseur de renards chasse pour conserver la race des renards, le joueur de golf joue au golf pour préserver des bâtisseurs les espaces libres et nous, quand le désir nous prend d’aller déambuler dans les rues, un crayon nous sert de prétexte et nous disons en nous levant : « Il faut vraiment que j’achète un crayon », comme si d’invoquer ce prétexte nous permettait de nous offrir en toute sécurité le plus grand agrément de la vie citadine en hiver : flâner dans les rues de Londres.

Le soir de préférence et en saison d’hiver : en hiver, l’air a le pétillant du champagne et les rues sont accueillantes, reconnaissantes. Nous ne sommes pas rappelés à l’ordre, comme en été, par la soif d’ombre, de solitude, et les doux effluves des foins. Les heures du soir nous donnent le détachement qui est le privilège de la pénombre et de la lumière des lampes. »

Ne la trouvez-vous pas allègre, ironique, sincère, poétique, la plume de Virginia Woolf ? Il vous en faut plus ? Ce qui se passe en nous – « nous dépouillons le moi que nos amis connaissent » – quand nous quittons la maison et « cette coupe sur la cheminée, achetée à Mantoue par un jour de grand vent », c’est que l’œil s’ouvre autrement : « L’œil n’est pas un mineur, un plongeur, un chercheur de trésors enfouis. Il nous porte doucement, au gré du courant ; l’esprit paresse et sommeille, mais il observe peut-être tout en dormant. »

« La beauté d’une rue de Londres », les lumières et les ombres… puis l’observation d’une naine au joli pied cambré qui essaie des chaussures dans un magasin, et le regard change tout à coup, s’arrête plus attentivement sur les « miséreux » qui vivent dans la rue et qui « considèrent sans haine les flâneurs heureux que nous sommes ». Plus loin, on examine d’autres devantures : magasin de meubles, bijoux anciens, bouquinistes – « Les livres d’occasion sont des sauvages, des vagabonds ; ce sont des troupeaux de tout poil rassemblés au hasard, leur charme fait défaut aux livres apprivoisés des libraires. »

La nouvelle de Virginia Woolf, parfaitement concentrée sur ce parcours dans Londres, est un feu d’artifice. « Où est le véritable moi ? » Il faut tout de même, ne l’oublions pas, trouver une boutique où acheter un crayon ! Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse y entrer avec notre promeneuse : « Pénétrer dans un lieu étranger est toujours une aventure ; l’atmosphère y est parfumée par le caractère et la vie de ses habitants et dès l’entrée nous sommes assaillis par une vague d’émotions neuves. »

La lecture au long cours procède par bonds, ou plutôt jette sans cesse des ponts. Portée par cette magnifique conteuse, me voilà en train de chercher dans le Journal de Kafka, au génie si différent, cette merveilleuse page sur le bonheur de sortir : « Quand on semble définitivement décidé à rester chez soi pour la soirée, quand on a mis un veston d’intérieur, … » (page 206 si vous possédez ce Journal en Livre de Poche Biblio, 1982, dans la traduction de Marthe Robert). Un autre chef-d’oeuvre à relire.