Qui a vécu au sein d’une école prestigieuse, ancienne, traditionnelle, se retrouvera

chez lui dans le roman de Joanne Harris, Classe à part, un titre qui lui correspond bien même s’il ne traduit pas littéralement Gentlemen and Players (2005). La romancière anglaise, dont le troisième roman, Chocolat, a connu un beau succès au cinéma, a pris au jeu d’échecs les rôles de ses personnages : un pion et un roi, en alternance, plus tard un cavalier et une reine.

Il y a des lignes qu’on n’est pas censé franchir – « Entrée interdite au-delà de cette limite » – et qui donnent envie de le faire : « La limite qui sépare le criminel de la société des honnêtes gens est une frontière aussi arbitraire et insensée que les autres, une simple ligne tracée par quelqu’un dans la poussière. » Voilà ce que ressent déjà à neuf ans le rejeton de John Snyde, devenu le « porter » de Saint Oswald. Son père est très fier de son emploi dans ce lycée réputé dont ils occupent la Vieille Loge.

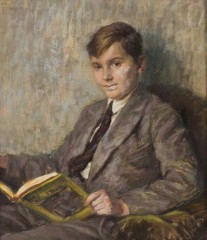

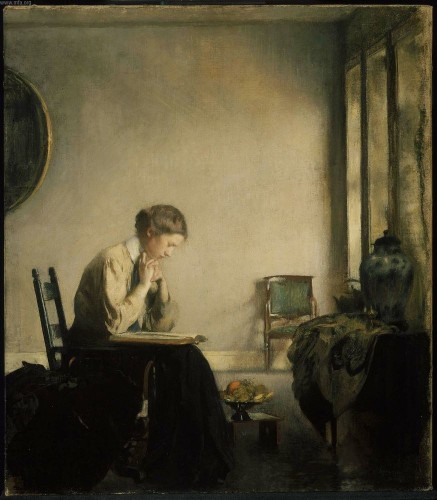

Quelle frustration pour l’enfant d’habiter un tel endroit sans pouvoir s’y inscrire ! Les élèves de Saint Oswald semblent « d’une autre race » que ceux de l’école populaire où celui qui aime les livres est un bouc émissaire : « Ils me paraissaient non seulement dorés par le soleil et par la vie qu’ils menaient dans un cadre aussi beau mais aussi par quelque chose de moins tangible, par une assurance naturelle, un vernis mystérieux qui les revêtait tout entiers. » (On se croirait avec Emma Bovary au Château de la Vaubyessard.)

A la rentrée de septembre, Straitley songe aux trente-trois ans passés là à enseigner le latin, il va sur ses soixante-cinq ans. « Encore un trimestre et, comme au cricket, j’aurait fait une Centaine. Mon nom sera inscrit au tableau d’honneur du personnel. » Très attaché à la salle 59, dans le clocheton, il observe que comme les chiens et leurs propriétaires, salles de classe et enseignants finissent par avoir un air de famille. « Territoire souvent concédé mais jamais cédé », avec son vieux bureau et ses pupitres de bois maintenus malgré la vogue des tables modernes, la sienne a le même charme que sa vieille veste de tweed, malgré les souris. Mais la réunion de professeurs jette vite une ombre sur cette rentrée : les salles reçoivent une nouvelle numérotation, de nouvelles occupations. Non seulement on prive Straitley de son bureau, mais il devra partager « son » local avec d’autres.

Quaz, comme le surnomment ses élèves (pour Quasimodo), jauge rapidement les nouveaux collègues. Lui-même se range parmi les Tweedys, des solitaires très

attachés à leur territoire, leur tasse à thé, leurs plantes vertes. Il repère deux personnalités a priori sympathiques : miss Dare, une linguiste, et Chris Keane, le nouvel angliciste. Mais ni lui ni personne ne se doute qu’une Taupe vient de s’introduire à Saint Oswald, quelqu’un qui n’a jamais supporté l’humiliation ni le

renvoi de son père, le gardien John Snyde. Quelqu’un qui connaît déjà par cœur tous les recoins de cette école qu’il a explorée clandestinement pendant son enfance, toits compris. Quelqu’un qui, à treize ans, s’est même mêlé régulièrement aux élèves, sans que personne ne remarque jamais Julien Dutoc, l’élève invisible - à part pour un garçon rebelle avec qui s’est nouée une amitié très particulière. Un des nouveaux professeurs n’est pas celui qu’on croit. Avec la même facilité qu’alors, il s’est fait une place dans ce monde insupportablement interdit.

Classe à part distille une vengeance habile, sournoise, machiavélique. Il s’agit de faire s’écrouler le bel édifice. Tous les coups sont permis contre les élèves, les collègues, la direction, la réputation même de l’établissement de prestige où personne, jamais, n’a eu la moindre idée de ce que signifie, pour un enfant, d’être exclu d’emblée de ce paradis, à cause de son origine sociale.

Le suspense est donc garanti. En même temps, Joanne Harris nous plonge dans l’atmosphère si particulière d’une année scolaire, avec les motivations diverses, les rivalités et les alliances, à tous les niveaux. « Le domaine vestimentaire, écrit l’auteur avec humour à propos de l’uniforme, est le champ-de-mars des jeunes ». Le vieux Straitley connaît la chanson. S’il sait jouer la comédie en classe, faire régner l’ordre, s’insurger contre les vaines nouveautés pédagogiques ou administratives, il est plein d’affection pour ses élèves. Dès que les choses commencent à mal tourner, il pressent derrière ces événements une intelligence impitoyable. Nous partagerons ses soupçons mais, comme lui, alors que le pion nous a mis tout le long dans la confidence, le dénouement nous surprendra, alors que nous croyions avoir tout deviné.

« Audere, agere, auferre », c’est la devise de Saint Oswald. Oser, agir, triompher.