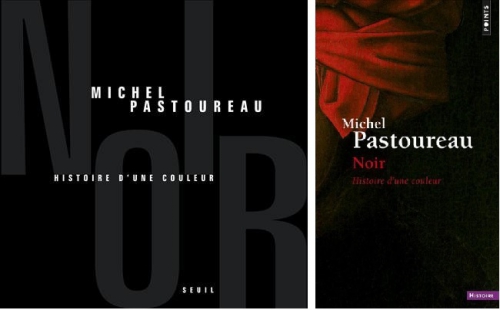

J’espère lire un jour l’histoire du rouge sous la plume de Michel Pastoureau. Dans son introduction à Noir – que le noir soit une couleur n’a pas toujours été une évidence – l’historien repousse l’idée de consacrer une monographie à chacune des six couleurs « de base » de la culture occidentale et des cinq couleurs « de second rang », ce qui « n’aurait guère de signification » à ses yeux. Vert est pourtant paru en 2013, espérons que l’auteur change d’avis.

Voyons donc Noir. Histoire d’une couleur (2008). Une lecture noir sur blanc dans la collection Points, sans les illustrations qui agrémentent les albums originaux au joli format presque carré, soit dit en passant. Au travail depuis des décennies sur « l’histoire des couleurs dans les sociétés européennes, de l’Antiquité romaine jusqu’au XVIIIe siècle », Pastoureau en rappelle les difficultés.

D’abord en ce qui concerne les couleurs : « sur les monuments, les œuvres d’art, les objets et les images que les siècles passés nous ont transmis, nous voyons les couleurs non pas dans leur état d’origine mais telles que le temps les a faites. » De plus, nous les regardons « dans des conditions d’éclairage très différentes » d’avant. Et depuis le XVIe siècle jusqu’à récemment, historiens et archéologues ont travaillé à partir de gravures et de photographies, un « monde fait de gris, de noirs et de blancs ».

Une autre difficulté concerne la méthode, tant d’interrogations surgissent pour comprendre « le statut et le fonctionnement de la couleur » dans une société à une époque donnée, avec des « enjeux économiques, politiques, sociaux ou symboliques s’inscrivant dans un contexte précis ». Le danger de l’anachronisme n’est pas le moindre. Si le bleu est aujourd’hui une couleur froide, au Moyen Age et à la Renaissance, il passait pour une couleur chaude, « parfois même la plus chaude de toutes les couleurs ». La couleur est « un fait de société ».

En cinq chapitres, voici donc la chronologie du noir, du commencement du monde – « le noir matriciel des origines » – à nos jours. Pour les Anciens, « le feu est rouge, l’eau est verte, l’air est blanc et la terre est noire. » Au Moyen Age, on attribue le blanc aux prêtres, le rouge aux guerriers, le noir aux travailleurs. Le latin distingue « le noir mat (ater) et le noir brillant (niger) » comme il distingue deux blancs, albus et candidus. Peu à peu, le lexique des couleurs a laissé la luminosité dans l’ombre au profit de la coloration, et ce sont les comparaisons qui diront les nuances : noir « comme » la poix, la mûre, le corbeau, de l’encre…

Des connotations négatives sont depuis longtemps associées au noir, couleur de la mort, des enfers, des méchants. Cependant Pastoureau note que la fiancée du Cantique des cantiques proclame « Je suis noire mais je suis belle » (Ct I, 5). Autre exemple d’ambivalence, la symbolique du corbeau, « l’être vivant le plus noir qui puisse se rencontrer » : l’oiseau « qui observe le monde et connaît le destin des hommes » est entièrement positif pour les Germains, impur et diabolique pour les Pères de l’Eglise.

Le petit chaperon rouge, illustration pour un article de Michel Pastoureau

L’époque féodale fait du noir la couleur du diable et des démons. Puis on verra des diables rouges et même des diables verts, probablement parce que c’est la couleur des musulmans ennemis des chrétiens au temps des croisades. « Tout un cortège » d’animaux noirs porte cette malédiction, l’ours, le loup, le chat et aussi les chimères, la liste est longue de ce « bestiaire inquiétant ».

A l’opposé, la couleur contribue à dissiper les ténèbres et après l’an mil, les bâtisseurs d’églises sont « chromophiles ». Toutes les techniques célèbrent la lumière divine : « peinture, vitrail, émail, orfèvrerie, étoffes, pierreries ». D’autres refusent cette vision. Pastoureau rapporte l’aversion de saint Bernard pour la polychromie et la querelle des habits monastiques, « le blanc contre le noir ».

Aussi spécialiste du blason, Michel Pastoureau indique les correspondances des couleurs dans ce vocabulaire spécialisé – or, argent, gueules, azur, sable, sinople – et les règles pour les juxtaposer. Le noir n’y a pas de valeur particulière, ce qui a pu contribuer à l’apparition du « chevalier noir » soucieux de cacher son identité. Le noir devient dans les romans de chevalerie la couleur du secret.

Du XIVe siècle au XVIe, il est « une couleur à la mode ». Maurice l’Egyptien, « l’archétype de l’Africain chrétien », devient le saint patron des teinturiers. Jusqu’alors, il était très difficile de teindre les étoffes dans un beau noir solide, mais la demande des princes aidant, de nouveaux procédés vont accompagner la « mode des noirs vestimentaires qui touche toute l’Europe fortunée à partir du milieu du XIVe siècle. »

De noir s’habillent les légistes, juristes, magistrats, tous ceux qui travaillent au service de l’Etat, « signe distinctif d’un statut particulier et d’une certaine morale civique ». Et puis toute une clientèle « riche et puissante », Philippe le Bon, Charles-Quint, Philippe II. « En matière d’étoffes et de vêtements, tout est donc réglementé selon la naissance, la fortune, la classe d’âge, les activités ».

http://www.astropolis.fr/articles/Biographies-des-grands-savants-et-astronomes/Isaac-Newton/astronomie-Isaac-Newton.html

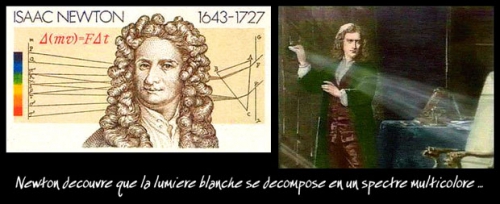

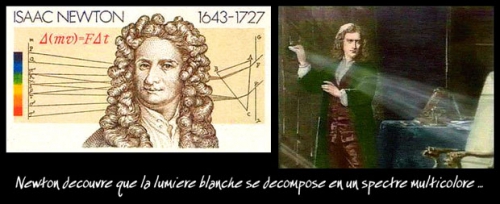

Avec le développement de l’imprimerie, « l’encre devient le produit noir par excellence », le livre « un univers en noir et blanc ». Au XVIIe siècle, Isaac Newton met en valeur le spectre de la lumière, tournant décisif dans l’histoire des couleurs et dans celle des sciences. Un nouvel ordre chromatique est révélé : « violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge », le classement scientifique de base jusqu’à nos jours. C’est une révolution : « le noir et le blanc ne sont plus des couleurs ».

Le dernier chapitre décrit le triomphe de la couleur au XVIIIe siècle, le retour du noir à l’époque romantique, « le temps du charbon et de l’usine », l’avènement du Technicolor et le succès de la « petite robe noire ». Le noir s’impose aussi comme couleur du pouvoir, « à la fois moderne, créatif, sérieux et dominateur ». Aujourd’hui omniprésent, il a perdu de sa superbe, il est « rentré dans le rang », affirme Pastoureau, observant qu'il n’est ni la couleur la plus appréciée (le bleu) ni la moins aimée (le jaune). Serait-il devenu une couleur comme les autres ?