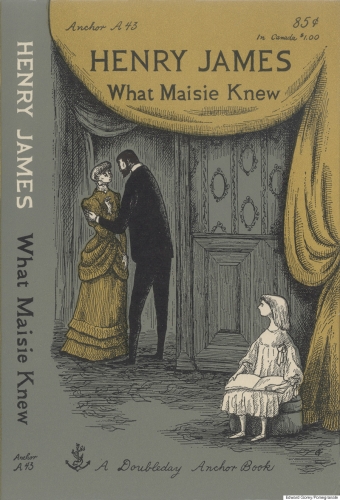

« L’avenir de l’enfant était assuré, mais le nouvel arrangement était certes fait pour confondre toutes les notions dans une jeune intelligence intensément sensible au fait que quelque chose de très important s’était sans doute passé, et cherchant autour de soi avec anxiété les effets d’une si grande cause. Le destin de cette passive petite fille était de voir beaucoup plus de choses qu’elle n’en pouvait tout d’abord comprendre, mais aussi, et dès le début, de comprendre bien plus que toute autre petite fille, si passive qu’elle eût jamais l’occasion d’être, n’avait jamais compris avant elle. » (Début du chapitre I)

Ainsi commence Ce que savait Maisie (1897) de Henry James, traduit de l’anglais par Marguerite Yourcenar (1947), à nouveau un bonheur de lecture. Dans l’introduction, l’auteur dit que ce roman lui a été inspiré par une affaire réelle. Un long procès de divorce attribue la garde de l’enfant au père, Beale Farange, à condition de rembourser à Ida, la mère de Maisie, « les deux mille six cents livres sterling qu’elle avait versées trois ans plus tôt, en vue de l’entretien de l’enfant, et précisément à la condition qu’il n’engagerait pas de procès ». En étant incapable, il accepte un compromis « digne du tribunal de Salomon » : « Chaque parent l’aurait pour six mois ; elle passerait tour à tour un semestre avec chacun d’eux. »

Une défunte tante de Beale a laissé quelque chose pour assurer l’avenir de la fillette sans que ses parents puissent y toucher, heureusement. Durant les premiers mois passés chez son père, Maisie le voit jeter au feu les lettres de sa mère. Quand celle-ci vient la chercher, elle se fait toute petite pour ne pas déplaire et répond à sa mère, qui lui demande si son ex-mari ne l’a pas chargée d’un message pour elle, ce qu’elle l’a entendu dire : « Il m’a dit de vous dire de sa part, répéta-t-elle fidèlement, que vous êtes un affreux chameau ! »

Maisie vit le moment présent, où qu’elle soit, et absorbe tout le mal que chacun de ses parents lui dit de l’autre – « elle était bien le petit volant empenné qu’ils pouvaient sauvagement se lancer l’un à l’autre ». Elle leur donne l’impression de ne s’apercevoir de rien, « par suite de son caractère extrêmement rusé ou extrêmement stupide ». Maisie comprend bientôt qu’elle a intérêt à feindre d’avoir tout oublié, à ne rien répéter, quitte à se voir traitée de « petite idiote » : « le plaisir qu’elle en éprouva fut vif et plein de nouveauté. »

Bien sûr, ses parents n’ont pas beaucoup de temps à lui consacrer, et la confient à d’autres personnes : Moddle, la bonne de Beale, puis miss Overmore, la première gouvernante engagée par sa mère, dont Maisie admire la beauté, une jeune femme « convenablement élevée, et pauvre à faire peur », merveilleuse et capable de répondre aux questions compliquées que se pose la fillette. Par exemple, doit-elle dire à son père « que maman m’a ordonné de dire qu’il ment, et qu’il sait qu’il ment » ?

Quelle déception quand elle apprend que Miss Overmore ne l’accompagnera pas chez son père ! Sa mère sait que Beale en sera déçu, motivation qu’elle dissimule derrière une question de convenances – « la maison de Beale étant de celles où nulle femme convenable ne consent à s’aventurer. » Ce sera donc le tour de Mrs. Wix, une dame au premier abord « terrifiante », mais un bon cœur, brisé : elle a perdu sa petite fille dans un accident. Maisie sent vite que c’est « une mère, et c’était là quelque chose que Miss Overmore n’était pas, quelque chose (étrangement, confusément) que maman était encore moins. » Une femme pauvre et laide, mais « plus sûre que personne au monde ».

Pour ajouter à la complexité des « passes d’armes » entre les ex-époux et par conséquent de la situation de l’enfant, James dote bientôt Maisie de deux mères et de deux pères : chacun de ses parents se remarie. Baladée de maison en maison, leur fille qu’ils se sont longtemps disputée sera désormais l’objet d’une autre lutte, « mais où l’on se battrait désormais à qui ne la recevrait pas. » A qui se raccrocher ? Tantôt à l’un, tantôt à l’autre. Avec une certitude de plus en plus évidente pour elle : « Maman ne m’aime pas. »

Dans Ce que savait Maisie, les chassés-croisés autour de la fillette sont un terrible apprentissage des rôles sociaux, des manipulations en tous genres, des secrets cachés sous les apparences. Les sentiments des adultes l’un pour l’autre se révélant très instables, tout au long du roman, Henry James les fait comprendre avec subtilité à travers les impressions de l’enfant, tirée à hue et à dia, et par les réactions des adultes autour d’elle, dont le lecteur interprète mieux qu’elle les signaux.

Maisie aura un choix très difficile à faire finalement. James termine l’histoire « en suspens » sur un bateau « au beau milieu de la Manche », à nous d’imaginer la suite. « Si quelque chose, a écrit Mona Ozouf, rassemble en petite coterie fervente les lecteurs de James, c’est le sentiment de frustration irritée qui les empêche, le roman clos sur les personnages, d’en secouer le souvenir. »