Beaucoup d’entre vous ont déjà lu Immortelle randonnée de Jean-Christophe Rufin. J’étais intriguée par ce « Compostelle malgré moi » (en sous-titre) et curieuse, bien sûr, de ce célèbre chemin de pèlerinage ou de randonnée qui ne cesse d’attirer du monde, croyant ou pas.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A8lerinage_de_Saint-Jacques-de-Compostelle

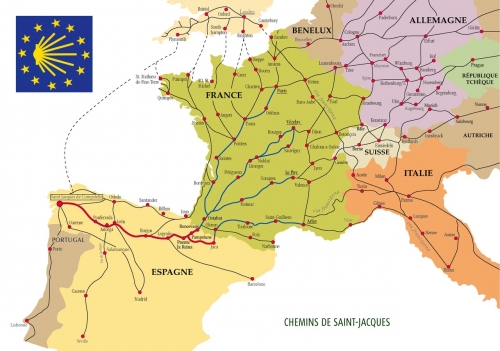

Ce qui m’a plu tout de suite, c’est le ton du récit. Rufin dit les choses telles qu’il les a vécues, ressenties, en s’appuyant d’abord sur les aspects concrets de l’entreprise. Comment s’inscrire et obtenir la « credencial », le carnet à faire tamponner aux étapes, le choix du point de départ et du chemin – pour lui, en partant d’Hendaye, ce seront huit cents kilomètres – « environ quarante jours » – vers Compostelle par le nord (en passant par Irun, Bilbao, Santander, Oviedo).

Bien sûr, l’état d’esprit diffère d’un marcheur-pèlerin à l’autre et aussi selon qu’on marche seul ou à deux voire en groupe. Si l’auteur a choisi cet itinéraire, c’est parce qu’il est moins fréquenté que le Camino frances. Il tient à cheminer seul et surtout, autant que possible, à dormir seul – impossible pour lui de trouver le sommeil en collectivité. Il emporte une tente légère dans son sac à dos.

Lire Immortelle randonnée, c’est donc l’accompagner dans cette entreprise et découvrir avec Rufin, de son point de vue forcément, en quoi consiste ce « pèlerinage » ancien vers Saint Jacques, sur les traces du roi Alfonse II qui le premier s’est rendu à Compostelle pour voir les reliques du saint, pour les « Jacquets » des temps contemporains. Le récit en aborde tous les aspects : chaussures, ravitaillement, balises, auberges, rencontres, solitude, météo, motivations, fatigue, religion, commerce, tourisme, beautés et laideurs.

Le plus fascinant, qui se dessine peu à peu à la lecture, c’est la transformation qui se produit à la longue, décrite avec simplicité et sincérité, m’a-t-il semblé. La réalité des paysages traversés s’écarte du chemin imaginé, les motivations de départ font place à d’autres. Non seulement le corps se façonne aux aléas du chemin, mais l’esprit aussi, l’idée qu’on se faisait du chemin, des autres et de soi-même. On croit faire le chemin et c’est le chemin qui vous façonne. « Le Chemin est une alchimie du temps sur l’âme. »

Ainsi cette confidence : « Sans doute ne suis-je pas le seul à goûter les choses et les êtres au moment où ils nous quittent. Mais j’ai poussé plus que d’autres le vice ou la gourmandise jusqu’à m’éloigner souvent de ce que j’ai de plus cher, pour en mesurer le prix. Jeu dangereux où l’on peut gagner beaucoup, mais où il y a encore plus à perdre. » Ou encore « Le Chemin réenchante le monde. »

Comme il l’explique à la fin, Jean-Christophe Rufin n’a pas pris de notes en chemin, ce n’est que bien plus tard qu’il cèdera à la demande de deux amis éditeurs de mettre par écrit ce qu’il leur racontait. Ce n’est donc ni un carnet ni un guide de voyage sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle. L’écrivain ne recourt à l’histoire ou ne décrit un lieu que parce qu’il y a mis les pieds, sans se donner en exemple ni prétendre à une quelconque performance. Immortelle randonnée est le partage d’une aventure personnelle.