Frida Kahlo y su mundo : dans le cadre de ses « Pleins feux sur le Mexique et l’Espagne », le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) montre jusqu’au 18 avril prochain le monde de Frida Kahlo (1907-1954), une petite exposition de vingt-six œuvres du musée Dolores Olmedo (Xochimilco, Mexique). L’engouement pour l’artiste mexicaine au destin tragique, l’espace limité de la salle valent aux visiteurs des horaires élargis jusqu’à vingt et une heures du jeudi au dimanche.

J’avais voulu visiter cette exposition en soirée il y a quelque temps, mais pas de chance, une alerte à la bombe dans une banque voisine avait entraîné le blocage de tout le périmètre – explication du lendemain : un aspirateur avait été livré en fin de journée à la banque, colis suspect qui a valu à tous les amateurs d’expositions et de concerts d’annuler leur soirée ou de la passer dans les cafés et restaurants des environs. C’est en buvant un délicieux thé « Klimt » (merci, B.) non loin de là que j’ai appris par des gardiens (eux aussi évacués) que le lundi, habituellement jour de fermeture, l’accès ne pose aucun problème d’attente.

Regarder les œuvres de Frida Kahlo, devenue, comme il l’avait prédit, plus célèbre que son mari Diego Rivera, le grand peintre mexicain de fresques sociales, c’est entrer dans l’univers d’une femme ardente qui a choisi de peindre ce qu’elle vivait : « Je n’ai jamais peint des rêves, j’ai peint ma propre réalité. » Le Bus (1929) montre,

assis côte à côte sur une banquette, dos à la rue, une ménagère, un ouvrier, une

femme enveloppée dans un châle en train d’allaiter son enfant, un petit garçon qui

s’est retourné vers la fenêtre et un bourgeois en costume, enfin une jeune femme écharpe au vent, élégante et sereine comme l’était Frida Kahlo avant le terrible accident d’autobus qui lui a brisé les vertèbres et d’autres os en 1925 et qui, après

une enfance déjà marquée par la polio, a bouleversé ses projets d’étudiante en médecine, sa vie tout entière. A sa manière naïve, c’est déjà une peinture de la vie populaire au Mexique.

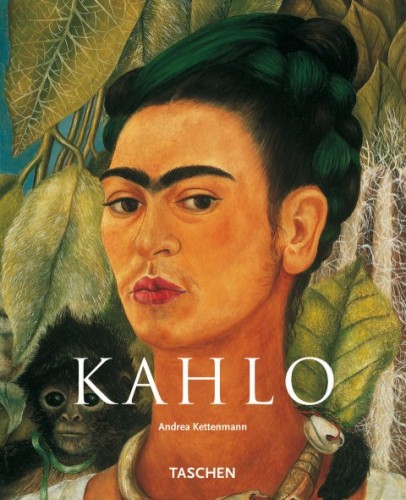

Pas de chronologie dans la présentation : les œuvres (de 1929 à 1954) sont en

général isolées les unes des autres, violemment éclairées, adossées à de grands panneaux inclinés qui structurent l’espace d’exposition plongé dans la pénombre. L’autoportrait avec petit singe (1945) est la première œuvre puissamment personnelle du parcours : elle s’y est peinte de face avec ses sourcils épais qui se rejoignent, son ombre de moustache, les lèvres serrées, les yeux fixes, les cheveux tressés à la manière traditionnelle, en compagnie d’un petit singe et d’un chien et aussi d’un animal en céramique précolombienne. Un ruban doré les relie l’un à l’autre dans un décor de feuillages entrelacés. (Quasi toutes les œuvres exposées sont illustrées dans la monographie consacrée à Frida Kahlo chez Taschen.) C’est avec La colonne brisée (1944) une des œuvres les plus connues, celle-ci relatant son calvaire avec la colonne vertébrale brisée en plusieurs endroits, les arceaux du corset qui enserrent le torse et les clous enfoncés sur toute la surface du corps, pointes sombres sur la peau auxquelles répondent des larmes blanches sur le visage.

Frida Kahlo représente aussi les autres : une Eva Frederick amicale, un collier de perles vertes autour du cou ; une fillette en robe verte à pois rouges (le col attaché par une épingle de nourrice) assise sur une chaise devant un mur mauve et ocre, le regard sérieux ; la douce doña Rosita Morillo en train de tricoter, vieille femme aux cheveux blancs, un châle sur les épaules, devant des cactus en fleurs et des branches mortes. Particulièrement frappant, le Portrait de Luther Burbank, un spécialiste des hybrides de fleurs et de légumes qu’elle a représenté sortant d’un tronc d’arbre dont les racines puisent leur sève dans un cadavre enfoui sous la terre, et tenant à la main de gigantesques feuilles, devant un paysage planté de deux arbres fruitiers.

La maternité et l’art forment un autre fil conducteur, de l’extraordinaire représentation qu’elle fait d’elle-même avec sa figure d’adulte et un corps d’enfant en train de téter le sein d’une nourrice indienne à la peau sombre et au visage masqué (Mi nana y yo,

Ma nounou et moi) aux scènes sanglantes qui évoquent ses fausses couches ou un assassinat sordide, jusqu’à cette lithographie où elle se représente divisée en deux, le fœtus perdu d’un côté, la palette à la main de l’autre. Diego Rivera la voyait comme « la première femme dans l’histoire de l’art à avoir repris, avec une sincérité absolue et impitoyable, les thèmes généraux et particuliers qui concernent exclusivement les femmes. »

Quelques œuvres moins narratives, pas vraiment surréalistes, relèvent plutôt d’un symbolisme fantastique comme La fleur de la vie (1944) – une plante rouge hermaphrodite, allusion à sa bisexualité, ou Le poussin (1945), évocation de l’humanité menacée par la guerre nucléaire (œuvre inspirée, dit-on, par Hiroshima).

Un diaporama sur grand écran feuillette le journal intime que Frida Kahlo a tenu pendant les dix dernières années de sa vie, combinant textes et dessins.

Trop peu d’œuvres pour juger de l’apport de cette artiste à l’histoire de l’art pictural, mais assez pour ressentir l’authenticité de son engagement artistique. Au-delà de son cas personnel, Frida Kahlo crée un univers original nourri par la culture mexicaine traditionnelle (couleurs fortes, parures, cohabitation de la vie et de la mort), par l’attention aux personnes, par le questionnement existentiel. Quel est le sens de ce que nous vivons ? Comment peindre la souffrance physique ? la douleur morale ? Ce ne sont pas des questions exclusivement « féminines », c’est le défi que lancent au monde ceux qui ne se contentent pas de la vie telle qu’elle se présente, mais la réinventent quand ils créent. C’est le monde de l’art.