Alors que les liseuses électroniques prolongent la vie de ce mot plein de douceur, « liseuse », qui désignait jusqu’ici un petit coupe-papier ou un vêtement pour lire au lit, une lampe réglable, une table d’appoint à tablettes où poser des livres, le plaisir de tenir un vrai livre entre les mains n’est pas près de perdre ses aficionados/das.

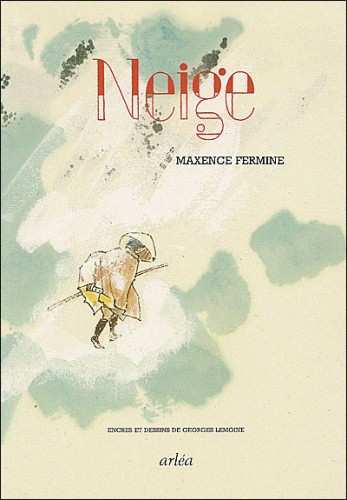

Quand j’ai découvert ce joli cadeau « de circonstance » reçu récemment, Neige de Maxence Fermine, le texte accompagné d’« encres et dessins de Georges Lemoine » (Arléa, 2002), j’ai hésité un moment : avais-je déjà lu ce conte de blancheur « qui me disait quelque chose » ? Oui, j’en ai parlé ici. Mais il me semble que le livre emprunté il y a deux ans se présentait dans un autre format ou sous une autre couverture – mystère des oubliettes de la mémoire.

Tous les amoureux des livres ont déjà vécu cela dans une librairie ou en bibliothèque : un livre reparu sous un autre titre (cela arrive) ou dans une autre édition ou en format de poche provoque un léger trouble, mélange de reconnaissance et d’étrangeté, comme si un livre lu laissait son empreinte sous nos doigts, l’objet livre en lui-même et pas seulement le texte.

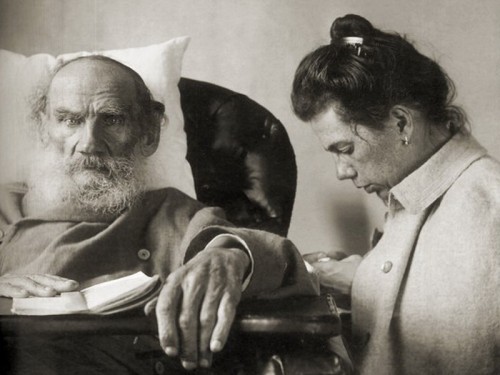

Quand je cherche un titre dans ma bibliothèque, je n’ai pas seulement ce titre et l’auteur en tête, mais une couleur, un format, une épaisseur, une texture : le petit format rouge bordeaux sous lequel Nicolas Pouzine présente Iasnaïa Poliana, le dos vert effrité des Chantefleurs et Chantefables de Robert Desnos, l’élégance noir et or du Livre de l’amateur de thé (Sabine Yi, Jacques Jumeau-Lafond, Michel Walsh) ou le grand dos de toile bleue des Herbiers de Proust et de Colette (Editions du Chêne), pour ne citer que quelques exemples. Gare au trou de mémoire ou à l’erreur, qui empêche de trouver ce qu’on a pourtant sous les yeux – ça vous arrive aussi ?

Sinon, pour revenir au récit de Maxence Fermine, aurais-je oublié les illustrations de Georges Lemoine ? Bractée de tilleul aux fruits suspendus, bol à thé décoré d’une branche fleurie, montagnes d’encre entre lesquelles une funambule marche sur un fil tendu, surplomb où se pose une maison montagnarde… Une délicatesse que je retrouve dans quelques-uns des ouvrages qu’il a illustrés, dont les dessins me trottent encore en tête : Vendredi ou la vie sauvage (Tournier), Comment Wang-Fô fut sauvé (Yourcenar), Lullaby (Le Clezio)… Tiens, j’aimerais feuilleter un jour Couleurs, lumières, reflets de Rolande Causse, album « indisponible » au titre prometteur.

L’écriture, la mort, l’amour. Voilà ce qui se cache sous la neige de Neige. Un appel à regarder l’invisible au-delà du visible. Le jeune poète Yuko l’apprendra chez le vieux maître Soseki devenu, « pour l’amour d’une femme, poète, musicien, calligraphe, danseur. Et peintre. » Son initiation à la beauté passe par la marche : « Chaque jour de neige, il prit l’habitude de sortir très tôt de la maison et de marcher en direction de la montagne. » C’est à pied que Yuko se rend dans le sud du pays et traverse les « Alpes japonaises » pour rencontrer Soseki. Avec lui, il fera un jour le chemin en sens inverse pour lui montrer l’incroyable trouvaille dont il avait marqué la place d’une croix, pour la retrouver.

Un livre qu’on relit déçoit parfois, le souvenir qu’on en gardait l’a déformé, le texte n’est plus à la hauteur – ou nous mesurons combien nous avons changé – « on ne découvre jamais deux fois le même livre dans les mêmes pages » (Hubert Nyssen). Parfois c’est l’inverse, une reprise nous trouve dans de meilleures dispositions et nous voyons, sur notre chemin de lecture, de jolies choses sur lesquelles l’œil avait glissé trop vite, distrait.