Beaucoup de monde aux Musées Royaux des Beaux-Arts pour la grande exposition consacrée au Symbolisme en Belgique (jusqu’au 27 juin 2010). Verhaeren définit le symbole comme un « sublimé de perceptions et de sensations », non démonstratif, mais suggestif, – « il ruine toute contingence, tout fait, tout détail : il est la plus haute expression d’art et la plus spiritualiste qui soit » (Ecrits sur Khnopff). Une affiche de Jean Delville pour le « Salon d’art idéaliste » de 1896 montre une Sphynge couronnée qui donne bien le ton : mystère, figures de l’étrange, intériorité, femmes fatales, crépuscules, l’univers symboliste est une plongée en eaux profondes, souvent noires. « Le Symbolisme est le dernier coup de queue du Romantisme expirant » (Ernest Raynaud). Plus qu’un mouvement pictural, c’est une période de complicité spirituelle entre peintres et écrivains, de 1885 à 1895 environ.

La sculpture est bien présente dans cette exposition, et le premier choc m’est venu du grand Dénicheur d’aigles en bronze de Jef Lambeaux : l’homme au physique puissant se défend de l’aigle furieux ; vus du sol, ses ailes, sa tête, son bec font un spectacle impressionnant. Force et mouvement ici, en contraste avec la Figure tombale de Julien Dillens, un marbre représentant une jeune fille sur un coussin, les yeux clos, assise sur ses talons – elle a lâché les fleurs qu’elle tenait dans les mains. Beaucoup d'oeuvres du sculpteur Georges Minne, mères de douleur, agenouillés silencieux.

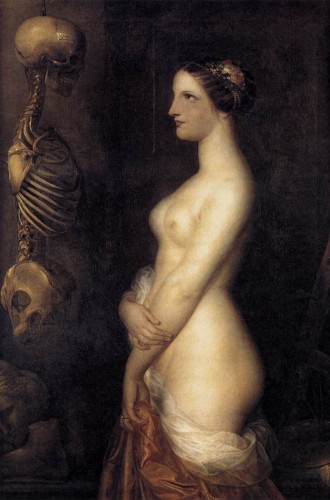

Deux jeunes filles ou La belle Rosine de Wiertz invite à méditer sur la mort : une jeune femme dénudée fait face à un squelette qui porte sur le crâne l’étiquette éponyme, « La belle Rosine ». Dans son voisinage, des femmes déchues de Rops

(Le Vice suprême, frontispice d’un roman du « Sâr Péladan », maître spirituel de l’Ordre de la Rose+Croix ; Les Sataniques, cinq planches d’une collection privée) et de Rassenfosse, inspirées par Les fleurs du mal de Baudelaire.

L’exposition se décline en treize thématiques, présentées dans un petit guide du visiteur, à défaut de panneaux explicatifs. « L’inquiétude devant l’étrange » regroupe des paysages, dont la superbe Maison rose de Degouve de Nuncques,

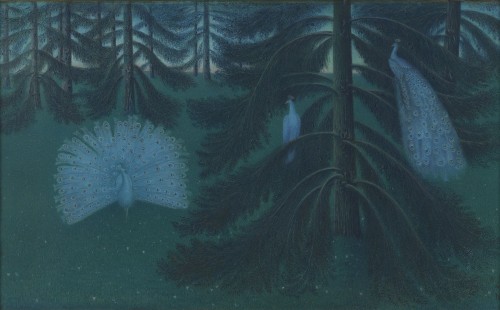

aussi nommée La maison du mystère : à gauche d’une façade rose en pleine lumière, derrière un arbre, une autre maison est plongée dans l’ombre ; seul son porche est éclairé. Magritte y a-t-il pensé en peignant L’Empire des Lumières ? Du même, on verra plus loin un bel Enfant au hibou (pastel) et Les paons, magnifique scène nocturne, dans une salle entièrement dédiée à la couleur bleue.

Parmi les « Figures du Christ », sculptées ou peintes, un terrible Christ d’Odilon Redon (fusain et craie noire) aux antipodes de la lumineuse Sainte Trinité de Léon Frédéric. Sur le thème de la tentation de Saint Antoine, quel contraste aussi entre Rops, tout en provocations spectaculaires, et Khnopff, tout mystère ! Fernand Knopff, le plus connu des symbolistes belges, est omniprésent avec des œuvres célèbres : Portrait de Marguerite, Des caresses, En écoutant du Schumann, Du silence, et, moins connus, des paysages de Fosset crépusculaires.

William Degouve de Nuncques, Les Paons, 1896, Musées royaux des Beaux-Arts, Bruxelles © MRBAB, 2010

La lecture mène-t-elle à la folie ? C’est ce que semble signifier Une démoniaque de

J. Middeleer : vêtue de noir, elle lève son regard névrotique au-dessus de son livre, entourée de fleurs d’anthurium. Très étrange, cette prédominance de la femme chez

les peintres de l’angoisse, du péché, de la folie, du rêve, de la Perversité (terrible triptyque de Laermans). « Si l'archétype de la femme fatale s'échappe sans doute de la nuit des temps, son image dans la peinture occidentale est toutefois plus récente. Elle appartient à une mythologie du mal qui est le produit de la dégradation et de la transformation d'un mythe qui a fasciné l'époque romantique : le mythe satanique » écrit Sabine De la Haye (Cette femme fatale : approche d'un thème de prédilection du Symbolisme pictural belge, 2002)

L’univers symboliste, proche de la littérature fin de siècle, a tout pour m’intéresser, mais je me suis sentie un peu perdue parfois dans cet inventaire (à la Prévert) du symbolisme en Belgique, faute d’un fil conducteur clair pour l’accrochage (fort critiqué dans La Tribune de l’art). Pour les visiteurs étrangers, cette exposition d’ensemble offre néanmoins un panorama représentatif des symbolistes belges (plus de deux cents œuvres). Pour qui connaît bien nos musées, il y a des découvertes à faire parmi les œuvres venant de l’étranger ou de particuliers, et c’est l’occasion aussi de faire mieux connaissance avec des artistes moins connus.