Van Cutsem, mécène / 4

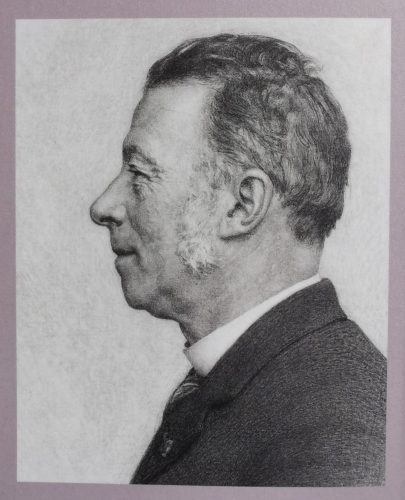

Louis Pion (1851-1934), peintre et photographe, fait partie des artistes méconnus originaires de la région de Tournai. C’est lui qui a signé le beau portrait de profil en couverture de Henri Van Cutsem, un mécène. Né dans une famille d’agriculteurs, contrairement à ses frères, il choisit une autre voie et apprend le dessin et la peinture à l’Académie des Beaux-Arts de Tournai sous la direction de Léonce Legendre. Puis, à Bruxelles, de Joseph Stallaert.

Louis Pion, Mignon rêvant à sa destinée, 1877,

acquis par la ville, Tournai, Musée des Beaux-Arts

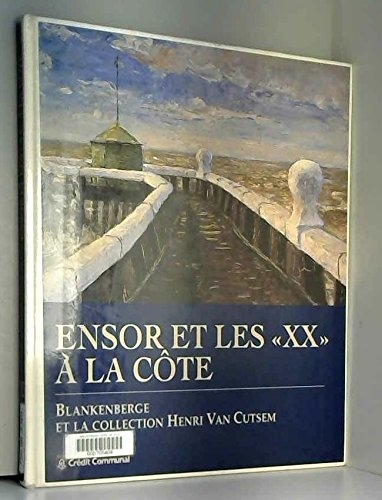

Après son voyage en Italie en 1873, il revient à Bruxelles et y fait connaissance avec Guillaume Charlier, dont il devient l’ami. Pion lui a servi de modèle pour Le Déluge, sa première sculpture primée et acquise par Henri Van Cutsem. Tous deux entrent dans le cercle intime du mécène, qui les invite chez lui avenue des Arts à Bruxelles ou dans sa villa de Blankenberge.

Le choix de léguer la collection Van Cutsem à Tournai, outre la rencontre avec le bourgmestre déjà évoquée, tient aussi à la position prise par la Commission des musées de Bruxelles lors de l’inventaire : elle a refusé Périmèle, Nymphe de Capri, une grande toile de Léonce Legendre, professeur puis beau-père de Louis Pion.

Léonce Legendre, Périmèle, Nymphe de Capri, Tournai, Musée des Beaux-Arts

« L’âme bercée des visions artistiques qui le transportent dans le monde idéal, il traduit à l’île de Capri la légende d’une nymphe transformée en île, dans tout l’éclat de sa jeunesse et l’épanouissement de sa beauté. Couchée sur le sable, son opulente chevelure dorée s’enroule sous ses bras gracieusement renversés derrière la tête, la nymphe regarde la mer bleue dont les flots viennent effleurer ses pieds roses. Des coquillages et quelques branches de corail agrémentent le premier plan, tandis qu’on aperçoit au loin l’île de Capri baignée d’air et de lumière à demi confondue dans la profondeur du ciel. » (Louis Pion, à propos de l’œuvre de Léonce Legendre, archives du Musée des Beaux-Arts de Tournai)

Dès lors, Louis Pion va se dévouer à l’avancement du projet de musée avec la ville de Tournai et avec l’architecte choisi par Van Cutsem pour le construire. Entre la commande à Victor Horta (1903) et l’inauguration du musée des Beaux-Arts de Tournai (1928), vingt-cinq ans de travail, de changements dans les plans, et la guerre de 1914-1918. Il fut décidé à Tournai d’exposer dans ce nouveau musée à la fois la collection d’art moderne de Henri Van Cutsem et les collections d’art ancien de la ville.

Source : La Librairie belge

Pour faire avancer les choses, Louis Pion n’a pas manqué d’écrire au bourgmestre de Tournai : « Afin d’engager le Conseil à voter l’achèvement complet en une fois, le collège s’y montrant sympathique – Horta proposa d’abandonner ses honoraires d’une partie des travaux qui restaient à exécuter et Charlier après un instant de réflexion se tourne vers moi et dit : « Eh bien si Tournai veut faire ça – reprendre les travaux tout de suite et les achever en une fois, moi aussi je ferai quelque chose. Tu peux dire de ma part à l’administration communale […], moi aussi je ferai quelque chose : je donne pour le Hall de la sculpture toutes mes œuvres se trouvant dans mon atelier. » (archives du Musée des Beaux-Arts de Tournai, sans date)

Le Dictionnaire des peintres belges mentionne dans sa notice sur Louis Pion, en plus de sa peinture, sa pratique de la photographie « qui donne naissance à une production d’admirables grisailles consacrées aux travaux des champs ». Il signale que l’artiste a été directeur de l’Académie de Tournai et, de 1926 à 1932, premier conservateur du musée des Beaux-Arts.

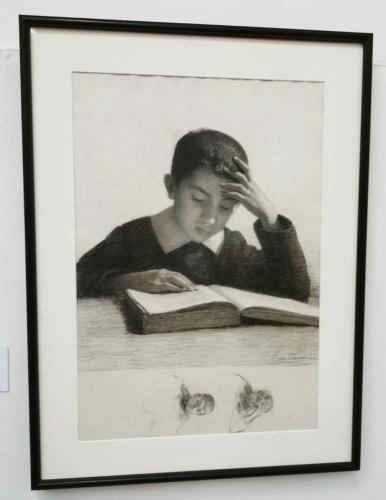

Louis Pion, La lecture, s.d., crayon sur papier, Tournai, Musée des Beaux-Arts

Dans son discours inaugural en 1928, fidèle, « Le commandeur, Louis Pion » (titre du chapitre qui lui est consacré), 77 ans, n’a pas manqué d’évoquer ses amis disparus (Van Cutsem, décédé en 1904 ; Charlier, en 1925) : « C’était à mon sens un mandat que je tenais de mes amis défunts et dont l’accomplissement m’était imposé comme un devoir doublement sacré ». Il a aussi regretté le manque de place pour exposer tous les artistes et souhaité que « dans un temps pas trop éloigné, on pourra annexer au Musée deux nouvelles salles où ils seront mis en valeur ». Le projet d’extension actuel du musée, malgré la polémique suscitée par certains aspects du projet architectural, répond donc à un besoin d’espace ressenti dès sa naissance.

Source : Henri Van Cutsem, un mécène, publié dans la collection « L’œuvre au miroir des mots » en 2018-2019, à l’occasion d’une exposition des Archives & Musée de la Littérature et du Musée des Beaux-Arts de Tournai.