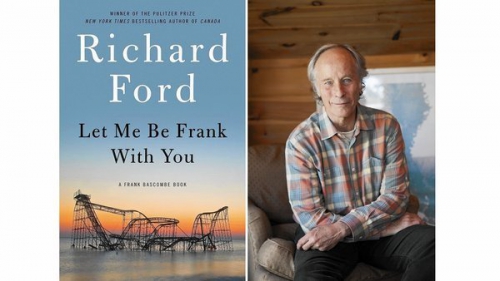

En toute franchise de Richard Ford (Let Me Be Frank with You, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun) est un de ces romans qui se bonifient en cours de lecture. A suivre Frank Bascombe, agent immobilier retraité, faisant le plein dans une station-service, écoutant la radio, continuant son « inventaire personnel des mots qui, selon (lui), ne devraient plus faire partie de la langue, orale ou autre » – il a « la conviction que la vie consiste à se délester progressivement pour atteindre à une essence plus solide » –, on se demande d’abord où on va (vieillir, nous le faisons tous).

A soixante-huit ans, il aimerait que « quelque chose de sympathique » lui arrive encore. La veille, sa seconde femme, Sally, l’a réveillé pour lui passer le téléphone : c’était Arnie Urquhart, à qui il a vendu sa maison en bord de mer à Sea-Clift avant de se réinstaller à Haddam. L’ouragan Sandy l’a mise sur le flanc, la tempête a dévasté la côte ; Arnie voudrait un conseil – quelqu’un lui propose de racheter le terrain – et bien qu’il ne soit plus dans le métier, Frank accepte d’y aller.

Sally lui raconte à quel point elle a été secouée par ce qu’elle a lu à propos du soulèvement des Indiens du Dakota en 1862 : trente-huit guerriers sioux ont été pendus alors, et juste avant de mourir, ils ont crié, hurlé sur le gibet « Je suis là », comme une ultime affirmation de leur force. « Je suis là » est le titre de la première des quatre parties du roman de Richard Ford (deux fois plus court que son fameux Canada).

A Sea-Clift, son ancienne rue a été emportée « par le train fou du changement climatique », « balayée ». Frank réalise « à quel point les maisons sont quantité négligeable, une fois qu’elles ne sont plus là. Le monde reprend ses droits, sans effort, en douceur presque, rendu à lui-même. » Arnie, en huit ans, a terriblement changé après une série d’implants pour « mettre son apparence physique en phase avec son moi profond : décidé, énergique, sans âge », la tête « couronnée d’une forêt de follicules qui insulte le naturel ». Habillé chic, il jette un regard impitoyable sur Frank et sa voiture minable, puis l’étreint avec une force inattendue en le rassurant – « Ça pourrait être pire, Frank. »

Un peu avant Noël, une autre rencontre : une inconnue se tient devant sa porte, une femme noire en manteau rouge vif et bottes luisantes, dans la cinquantaine. Ce n’est pas une paroissienne qui vient solliciter des dons, elle est un peu embarrassée puis finit par s’expliquer. Elle a grandi dans la maison qu’occupe Frank à Haddam, elle s’excuse de le déranger. Il l’invite à entrer jeter un coup d’œil à son aise – pendant qu’il prépare sa chronique mensuelle pour un magazine à destination des troupes qui rentrent de pays en guerre. Il est loin de s’attendre à ce que sa visiteuse va lui révéler.

En toute franchise déroule une sorte de travelling en quatre séquences dont Frank Bascombe est le héros, le plus ordinaire qui soit. On le suit dans ses occupations de retraité, dans ses rapports avec les autres, notamment avec sa femme, sa fille avec qui il ne communique que par téléphone, son ex-femme malade, Ann Dykstra, installée dans une résidence ultra chic à environ vingt minutes de chez lui. Ils ont perdu un fils près de qui elle voudrait être enterrée.

Avec l’âge, inévitablement, on devient plus familier de la maladie et de la mort. Quoique Frank, « émissaire » de Richard Ford depuis Un week-end dans le Michigan (1986), ait balisé son mode de vie pour rester en retrait, accueillir le jour présent avec le sourire et vivre le temps qui lui reste en toute liberté, il n’est pas sourd à ce que les autres attendent de lui. Et le roman – « admirable questionnement sur le lien à l’autre et le don de soi » (Nathalie Crom, Télérama), « jeu de massacre » (André Clavel, Le Temps) – nous touche par la franchise, oui, la sincérité avec laquelle le narrateur décrit ses réactions, sans forfanterie ni faux-fuyant. « “En toute franchise” de Richard Ford, les mots et les maux » (Les Inrocks) est pourtant drôle aussi – et très humain.