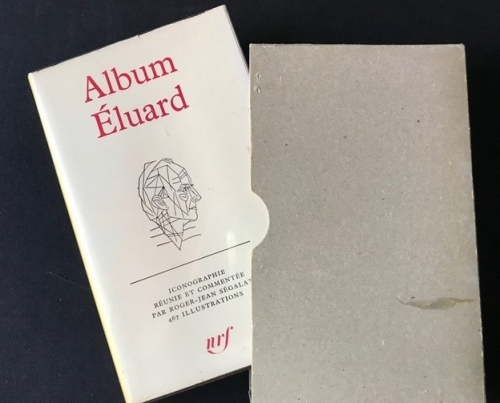

A la faveur d’un tri de bibliothèque, l’Album Eluard de 1968 est arrivé entre mes mains. C’était le septième édité par la Bibliothèque de la Pléiade, offert à l’occasion de l’annuelle Quinzaine de la Pléiade, à l’achat de trois volumes. Cette iconographie commentée a été confiée à Roger-Jean Ségalat, les 467 illustrations puisées pour la plupart dans les albums de Paul Eluard et de sa famille, ainsi que dans des collections privées ou publiques, notamment du musée de Saint-Denis, renommé Musée d’Art et d’Histoire Paul Eluard.

Dessin de couverture : Eluard par Picasso

En dehors de poèmes de Paul Eluard (1895-1952), je ne connaissais pas grand-chose de sa biographie et seulement les grandes lignes de son engagement partagé entre le surréalisme et le communisme. Né Grindel, à Saint-Denis qui n’était pas encore « la triste agglomération industrielle que nous connaissons », écrit Ségalat, il a choisi pour nom de plume Eluard, le nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle. Fils d’un comptable devenu marchand de biens et d’une couturière qui a ouvert un atelier avec quelques ouvrières, il n’est pas « un rejeton de la misère » comme certains l’ont présenté.

A Aulnay-sous-Bois puis à Paris, il est bon élève à l’école communale puis au collège Colbert. Vacances d’été en Suisse, séjour d’anglais à Southampton, tout se passe bien jusqu’au diagnostic de tuberculose en 1912. Il passera un an et demi dans le sanatorium de Clavadel près de Davos. Il y rencontre Hélène Diakonova, surnommée Gala, fille d’un avocat de Moscou. Elle sera sa première femme, épousée en 1917. Mobilisé depuis 1914, il a passé la guerre dans les hôpitaux de l’armée, « soit comme malade, soit comme infirmier ». En mai 1918 naît leur fille Cécile.

Max Ernst, Au rendez-vous des amis, 1922, huile sur toile, 130 x 195 cm, Wallraf-Richartz museum, Cologne

« Du combattant timide, la guerre a fait un pacifiste ; du jeune homme romantique, un poète. » Il publie des poèmes dans des revues peu connues, écrit des lettres, lit beaucoup. Jean Paulhan le présente en 1919 au groupe Littérature qui partage l’esprit du mouvement Dada. Eluard « allait devenir l’un des éléments actifs de la révolution dadaïste et se faire des amis des compagnons de ce combat : Tzara, Soupault, Breton, Aragon et Ribemont-Dessaignes. Il crée même sa propre revue, Proverbe, qui n’aura que cinq numéros : « créations verbales et transmutations de mots »

La nourrice des étoiles, portrait-collage de 1938 : Eluard par Breton (détail)

« Eluard, le moins dadaïste des Dadas, le moins doctrinaire des hommes, dont les seules pierres de touche sont l’amitié, l’amour et la poésie, réussit, pendant toute la période Dada, à n’être l’ennemi de personne. » Aimant la peinture, il s’entoure de tableaux de Picasso, Ernst, Chirico, d’objets d’art primitif africains de polynésiens. Breton, qui veut « ruiner la littérature », lui fait promettre comme à Desnos de ne plus écrire – promesse tenue par Eluard jusqu’en 1924.

Paul et Gala deviennent amis avec Max Ernst qui habite avec eux. En 1924, « il vit de plus en plus difficilement la liaison entre Gala et Ernst, qu’il a pourtant acceptée » (Eluard.org) et surprend tout le monde en partant seul pour un voyage autour de monde. Mourir de ne pas mourir paraît le lendemain de son départ, comme un testament. Gala le rejoindra à Singapour. A leur retour, le Surréalisme a pris forme avec le Premier Manifeste d’André Breton. Eluard rédige un tract : « Nous sommes les spécialistes de la Révolte ». En 1927, Breton, Aragon, Eluard, Péret et Unik annoncent publiquement leur entrée dans le parti communiste. Querelles, affrontements, exclusions… Nouvelles relations : en 1929, Gala rencontre Dali, qu’elle aimera et épousera, tandis qu’Eluard rencontre Nusch (Maria Benz), qui sera sa deuxième femme.

Ex-libris de Paul Eluard dans son exemplaire de Nerval (source)

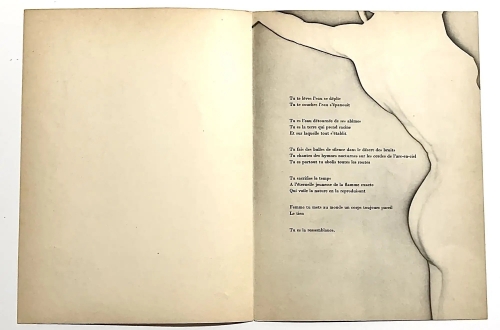

A la mort de son père, Eluard a hérité d’une fortune dépensée en quelques années. Il ne s’attache pas aux biens matériels, mais aime dormir sous un Picasso accroché au mur. « Toute la vie d’Eluard est de bohème, de déménagements, de disponibilité, de repas partagés, de départs. Il voyage beaucoup, suit qui l’emmène, qui a besoin de lui. Il n’économise ni son argent ni son amour. « Après moi le sommeil » est la devise de son ex-libris. » Le corps nu de Nusch photographié par Man Ray encercle les poèmes de Facile (1935).

Une page de Facile (Poèmes de Paul Eluard/Photographies de Man Ray) (source)

Après cette époque foisonnante du surréalisme et la rupture avec Breton, la pensée d’Eluard tourne autour de trois thèmes : l’amour, la poésie, l’injustice sociale. Impossible de résumer les rencontres, les voyages, les publications, les conférences… Il se trouve en Suisse en 1946 quand il apprend la mort subite de Nusch qui le laisse « hébété, sans forces, rongé de souffrances et de remords ». C’est encore l’amitié qui le sauve du désespoir.

Le harfang des neiges par Valentine Hugo,

inspiré par un vers d'André Breton, était à la tête du lit d'Eluard.

Au Congrès de la Paix à Mexico, en 1949, il rencontre une jeune femme, Dominique Laure (Odette Lemor), qui revient avec lui à Paris. Il l’épouse en 1951 à Saint-Tropez, avec Picasso et Françoise Gilot pour témoins. Ce sera la renaissance du Phénix, un an avant une crise cardiaque fatale. Ensuite, il devient « un nom, une œuvre, un mythe. »