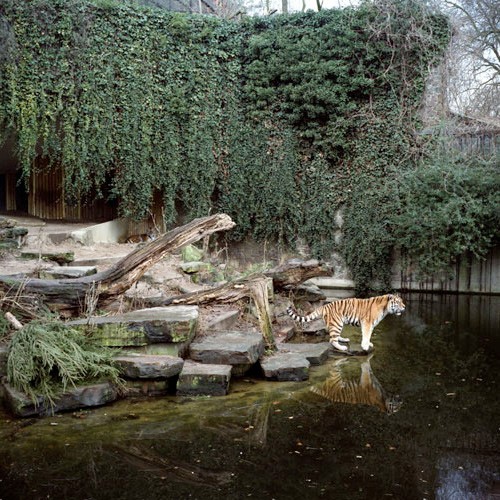

Au hasard d’une flânerie dans les Galeries Royales Saint-Hubert, en sortant de la librairie Tropismes (à deux pas de la Grand-Place), j’ai poussé pour la première fois la porte de Photo Gallery, intriguée par un bel oxymore, Bruit blanc, près de la photo d’un tigre au bord de l’eau. Roland Lebrun, un jeune photographe, présente au 10, Galerie de la Reine, sa première exposition personnelle, jusqu’au 24 mai.

C’est aussi par curiosité, je le reconnais, que je suis entrée là, mue par le désir de découvrir l’intérieur d’une des maisons de ce passage, le plus beau de Bruxelles, qui me fait toujours rêver. Dans l’escalier qui mène aux étages, je me réjouissais déjà de découvrir sous un angle inédit la verrière, les façades, les vitrines, et le va-et-vient permanent dans ces galeries. A mi-hauteur, les fenêtres offraient bien la vue espérée, mais très vite, les photographies de Roland Lebrun ont capté mon attention, dans leur format carré de taille moyenne qui invite à s’approcher.

« Ces images sont tirées de ce qu’on appellerait un journal intime. Pourtant, à chaque photo, je sors du moment que je vis. Je me retourne et je le cadre. J’exclus, j’inclus. » Bruit blanc nous laisse entrevoir des paysages entre l’ici et l’ailleurs. Les plus spectaculaires : ce tigre du Bengale au zoo d’Anvers, avec son reflet, et cette forêt plongeant dans un lac, qu’on croirait d’Asie, photographiée en France, deux clichés superbes.

Les autres sont plus intimes, comme la dentelle du givre sur la vitre d’une porte entrouverte ou bien ce coin d’un étang à l’ombre d’un bois. Le photographe semble fasciné par les angles qui dessinent l’espace. Plus loin, il a rapproché trois variations sur le triangle : la niche d’une Vierge au-dessus d’un buisson, le pignon gris d’une maison, une statue encore bâchée de blanc sur son socle.

Notre regard suit le mur qui longe une voie de chemin de fer désaffectée dans une forêt. Roland Lebrun semble l’homme des « sylves évanescentes » (Valéry) et des sous-bois qu’architecturent troncs et branches. Mais il y a aussi la mer, son rectangle de houle grise sous un ciel blanc, presque abstraite, ou encore sous les nuages flous d’une lumière changeante. Entre ces scènes naturelles, quelques intérieurs, une lampe près d’un lit, le désordre d’un bureau sous un mur animé de cartes postales, des scènes familières.

Bruit blanc invite à regarder la texture du quotidien. Dans l’avant-propos de son travail sur La mort de Paule, visible sur son site, Roland Lebrun écrit : « Quand je

ne suis pas dans un paysage familier, je me perds, je ne sais plus quoi voir. (…) La lumière, la texture, l’ordre des choses, tout me rappelait que je n’étais pas chez moi. Je n’ai trouvé que du vide, des silences. » Les quelques portraits, dans cette exposition, m’ont paru aussi secrets que les paysages. Le dehors couvre le dedans, le bruit des êtres ne s’entend pas. Les visages sur les photographies ne sourient pas, comme dans la série des Faux-Semblants découverte en ligne, qui mêle figures de chair et de plâtre.

« L’image ne me renvoie plus au moment, elle devient une phrase. Elle me permet de recréer une histoire. C’est mon journal public. » (Roland Lebrun)

Dans le silence d’une pièce claire, au-dessus d’une galerie du dix-neuvième siècle où circulent les passants du jour, des carrés de vie, sans tapage, suspendent le temps.

Phographies : par courtoisie de Roland Lebrun & Photo Gallery.