Haruki Murakami est né à Kyoto en 1949. Hajime, en 1951 – c’est le narrateur du roman Au sud de la frontière, à l’ouest du soleil (1992). Celui-ci fait la rencontre de sa vie à douze ans – il ne le sait pas encore. Shimamoto-san, enfant unique elle aussi, traîne légèrement la jambe, séquelle d’une polio. Comme elle habite depuis peu près de chez lui, on les a mis l’un à côté de l’autre en classe et il la raccompagne tous les jours. Très vite, derrière son attitude posée, il devine chaleur et sensibilité, « un trésor vivant caché au fond d’elle ».

Hajime et Shimamoto-San se découvrent des goûts communs pour les livres, la musique et les chats, et la même difficulté à exprimer leurs émotions. Chez elle, sur une chaîne stéréo dernier cri, ils aiment écouter parfois Liszt, parfois Nat King Cole dans Pretend ou South of the Border. « Il s’agissait du Mexique, bien sûr, mais je ne le savais pas. (…) Chaque fois que j’écoutais cette chanson, je me demandais ce qu’il pouvait bien y avoir au « sud de la frontière ». » Un jour où elle lui prend la main, quelques secondes, le garçon ressent qu’il existe bel et bien « un lieu de plénitude au cœur même de la réalité ».

Un déménagement les sépare. A seize ans, Hajime, « abandonnant l’espoir d’être un jour quelqu’un de spécial » se transforme en un être ordinaire. Son corps se muscle à force de nager régulièrement, sa personnalité se modifie, s’affirme – « je me réjouissais de la disparition de mon ancien moi ». Izumi devient sa petite amie au lycée. Il l’embrasse, puis veut aller plus loin, mais elle demande du temps. « J’ai peur, dit-elle. Je ne sais pas pourquoi ces temps-ci, il m’arrive de me sentir comme un escargot privé de sa coquille. – Moi aussi, j’ai peur, répliquai-je. Je ne sais pas pourquoi, il m’arrive de me sentir comme une grenouille privée de ses palmes. » Et de rire ensemble, soulagés. Mais Hajime rencontre la cousine d’Izumi, plus âgée, dont le désir s’accorde avec le sien. Lorsque Izumi le découvre et en souffre, Hajime comprend que comme les autres, il peut faire du mal.

Après l’université, son emploi dans l’édition scolaire l’ennuie, quelques amourettes

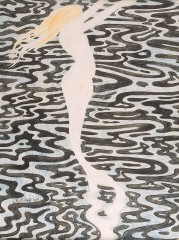

l’en distraient, sans plus. « Ce furent des années glacées, au cours desquelles je ne rencontrai pratiquement personne qui me paraisse en accord avec mon cœur. » Aucune femme n’arrive à la cheville de Shimamoto-San dont il n’a pas de nouvelles. Un jour, dans la foule, il aperçoit une élégante en manteau rouge qui traîne la jambe exactement comme elle. Il la prend en filature jusqu’au salon de thé où elle s’installe un moment. Il n’ose se rapprocher, alors qu’il brûle de vérifier s’il s’agit bien d’elle. Et puis, elle lui échappe.

A trente ans, il épouse Yukiko, la fille d’un entrepreneur. Son beau-père le pousse à se lancer : Hajime ouvre un club de jazz « assez chic », puis un second. A la joie de monter une affaire, de l’améliorer, de réussir, s’ajoute la satisfaction d’une vie très confortable pour sa famille. Mais il ne peut s’empêcher, lui qui a été un étudiant idéaliste, d’écouter le Winterreise de Schubert en pensant que le monde l’a récupéré, un peu à son insu : « On dirait que tout ça n’est pas ma vie ».

La fêlure intérieure palpite lorsque Hajime apprend d’un ancien camarade de lycée qu’Izumi, la petite amie trompée, vit si seule dans un immeuble que les enfants ont

peur d’elle. L’autre le rassure : « Chacun sa vie, la vie d’autrui n’appartient qu’à lui. » La comparaison que fait cet homme entre le monde et le désert, où tout ce qui vit finit par se dessécher et mourir, continue longtemps à résonner en lui – « Et il ne reste que le désert. »

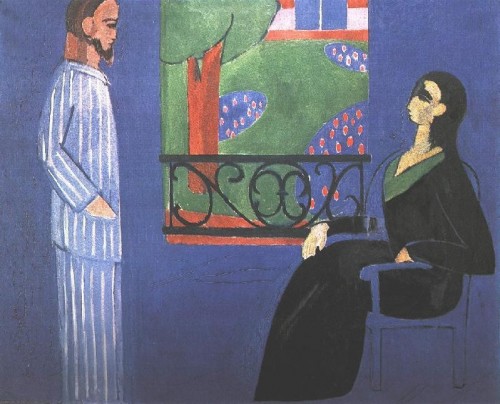

Shimamoto-San, un soir, s’installe au comptoir du club, sans qu’il la reconnaisse. C’est elle qui vient vers lui et le complimente. C’était bien elle qu’il avait suivie et qui s’est demandé pourquoi il ne l’avait pas abordée, lui, « le seul ami qu’elle ait jamais eu ». Entretemps, elle s’est fait opérer et ne boite plus. Dorénavant, Hajime ne vivra plus que dans l’attente de son apparition, de temps à autre, dans son club de jazz. Au milieu du roman, son amour d’enfance se réinstalle au cœur de la vie d’Hajime, marié et père de deux enfants. Qu’en feront-ils ?

Que faisons-nous de notre existence ? Les personnages de Murakami s’interrogent et gardent leur mystère. Quelles sont, dans nos choix de vie, la part du moi véritable, la part de l’influence ou du hasard ? Ils sont rares, les êtres avec qui partager vraiment ces questions intimes – ceux avec qui notre vie bascule.