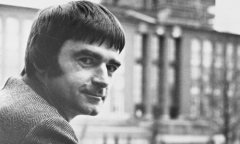

David Lodge aura bientôt 81 ans. Dans Né au bon moment (1935-1975), première partie de son autobiographie (Quite A Good Time to Be Born, traduit de l’anglais par Maurice Couturier, 2016), l’écrivain anglais s’estime chanceux. Enfant unique d’une famille modeste, il a bénéficié de la Loi sur l’enseignement de 1944, « qui garantissait la gratuité de l’enseignement secondaire et des bourses calculées sur les revenus familiaux pour les étudiants. » Les études lui ont permis d’accéder à la bourgeoisie, « les couches sociales de la Grande-Bretagne d’avant-guerre se sont désagrégées pour donner naissance à une société plus ouverte. »

Photo de David Lodge entre 6 et 7 ans (couverture)

Eduqué dans le catholicisme, qu’il a vu évoluer dans les années soixante et dont il s’est largement inspiré (surtout pour ce qui est de la vie sexuelle), il a entrepris de décrire comment il est devenu auteur « de romans et de critiques littéraires ». Avec un grand souci d’exactitude, il rapporte les expériences et les influences qui ont nourri son œuvre, en commençant par présenter ses parents, un père « musicien d’orchestre » autodidacte et une mère secrétaire, « intelligente et discrète » totalement dévouée à sa famille.

En 1936, ils déménagent dans une petite maison où ils vivront jusqu’à leur mort et lui, jusqu’à son mariage, au 81 Millmark Grove (Brockley, au sud de Londres). « Une des choses qui m’a (sic) incité à écrire sur la vie et l’œuvre de H. G. Wells a été son intérêt frénétique pour l’architecture domestique et sa conviction que la santé, le bonheur et le comportement des gens sont affectés de manière cruciale par leur habitat, bon ou mauvais. »

La guerre éclate quand David Lodge a quatre ans et demi, juste au moment où une fausse couche de sa mère les prive d’une petite sœur annoncée. Sa mère et lui se réfugient à la campagne, ce qui l’amène à changer plusieurs fois d’école et à élargir son champ d’expérience – « Une expérience intéressante, c’est de l’argent en banque pour un romancier, et il n’est jamais trop tôt pour ouvrir un compte. » La vie de pensionnaire dans un couvent l’a durablement angoissé, bien que sa mère, heureusement, l’en ait délivré au bout d’une ou deux semaines.

Il y a un côté encyclopédique dans le récit de David Lodge, tant il s’applique à tout raconter, décrire, avec un maximum de précision, au risque d’être ennuyeux. Il restitue bien les personnalités rencontrées sur son chemin, comme sa tante Eileen, la jeune sœur de sa mère, « jolie, pimpante et pleine de vie, et excessivement bavarde », qui a beaucoup compté pour lui, ou son oncle Victor, un cousin de sa mère, qui les a logés chez lui pendant la guerre.

Bombardements, abri Morrison dans leur salon, c’est le contexte de son retour à Londres lorsqu’à sept ans, il fait sa première communion à l’église paroissiale. Lodge décrit les préparatifs en vue de ce qu’on annonçait aux communiants comme « le jour le plus heureux » de leur vie, alors qu’il espérait surtout la fin de la guerre et le retour de son père. Quand cela se produit, son père court à nouveau le cachet dans des bals et des clubs.

A l’école, ce sont les premières lectures marquantes, comme Ivanhoé. Son père lui fait lire Alice au pays des merveilles et écouter beaucoup de musique, mais sans lui apprendre à jouer d’un instrument, ce que David Lodge a regretté plus tard. A l’académie Saint Joseph, tenue par des frères de La Salle, le niveau des études était médiocre, l’enseignement religieux encore pire : « un endoctrinement au moyen du catéchisme Penny » dont les élèves doivent retenir les questions et les réponses, et la récitation du rosaire. Les châtiments corporels y étaient courants, mais aucune affaire de pédophilie dont il ait eu connaissance, écrit Lodge. Malachy Carroll, un nouveau prof d’anglais, les fait écrire en troisième sur « les techniques de la poésie » et deviendra son mentor.

Culpabilité et angoisse de la masturbation, intérêt pour la sexualité des adultes – dans son milieu, il était inimaginable que les adolescents en aient une – seront des problèmes abordés dans ses romans, dont David Lodge cite les passages les plus fidèles à ce qu’il a vécu (ils sont nombreux). Des vacances d’été à Heidelberg chez sa tante Eileen, en 1951, vont lui procurer un peu plus de confiance en soi, notamment en fréquentant ses amis et en partageant leurs loisirs.

C’est à l’université que sa vie prend une direction plus claire, d’abord à University College, ouvert à tous contrairement à Oxford et Cambridge réservés exclusivement aux « membres de l’Eglise d’Angleterre ». Il y rencontre Mary Jacob, catholique comme lui. Sans le savoir alors, il bénéficie là du « meilleur département d’anglais du pays après Cambridge et Oxford ». Les cours de Winifred Nowottny sur Shakespeare ont donné à David Lodge « pour la première fois l’excitation et le bonheur intellectuels que peut procurer l’analyse littéraire ».

A la maison, sa mère le soigne « comme un coq en pâte » plus dévouée qu’une domestique. « Je n’avais rien d’autre à faire que de poursuivre mes études et me livrer à mes activités préférées. » Mary, elle, partage un studio avec une autre étudiante. « Il est très difficile de se souvenir avec précision de ses sentiments et de son attitude soixante ans après, si bien que toute trace écrite est éclairante, et parfois surprenante. » Leur correspondance de jeunesse l’étonne par son style artificiel et littéraire. Le premier texte qu’il écrit, une nouvelle, tourne autour de la chasteté avant le mariage et de la confession (le thème de Jeux de maux)

A l’œuvre d’Henry James, il préfère l’Ulysse de James Joyce dont il admire l’art de « créer des styles distinctifs pour ses deux principaux personnages, Stephen et Bloom (…) ainsi qu’un troisième pour Molly Bloom (…) ». Comme il l’espérait, il obtient un « First » – le grade le plus convoité pour mener une carrière universitaire. Son service militaire l’a convaincu « à quel point était enviable une occupation où on était payé à lire, méditer et discuter de livres, tout en écrivant. »

Ce sont deux années perdues, à ses yeux de « Angry Young Man », comme on a appelé cette génération, si grande était la frustration de ces jeunes gens issus « de la petite bourgeoisie et des classes laborieuses » en constatant que la guerre n’avait pas modifié les rapports de force dans la société. Une expérience sur laquelle il écrira, bien sûr.

La British Library alors au British Museum, à moins d’un kilomètre de University College, David Lodge la trouve si fascinante qu’il en fera le décor d’un de ses romans. Inscrit en maîtrise, il choisit d’écrire un mémoire sur « Le roman catholique depuis le Mouvement d’Oxford : ses formes littéraires et son contenu religieux ». Au récit de ses travaux s’ajoute celui des amitiés qui se forment, parfois pour la vie, comme celle de l’Américain Park Honan et de sa femme Jeannette. Mary et lui, plus patients, se fiancent en 1957 et se marient en 1959. Tandis qu’il « candidate » à tous les postes universitaires pour lesquels il est « éligible », leur respect des pratiques catholiques en matière de contraception mène rapidement Mary à se retrouver enceinte, contrairement à leurs souhaits.

Né au bon moment relate toutes les péripéties du cursus universitaire de David Lodge et sa vie privée en parallèle, ses lectures, ses rencontres, ses voyages. Alors qu’il se reproche au début du récit de s’être trop peu intéressé à sa mère, par rapport à son père, il m’a semblé que lui-même est si focalisé sur ses propres projets – bien sûr, il doit gagner sa vie et faire vivre sa famille – que ceux de Mary, coincée par la maternité (une fille, puis deux garçons) et par les déménagements, eux, tombent souvent à l’eau.

David Lodge, finalement professeur en titre à Birmingham, se raconte avec un grand souci de réalisme et d’honnêteté, sans gommer ses défauts : maladresse dans les décisions pratiques, esprit d’économie souvent excessif, naïveté par rapport à l’éducation religieuse comme devant l’importance des pistons dans les processus de sélection… Avec simplicité, il montre ce que ses romans doivent à ce qu’il a vécu (ce qui ne peut qu’intéresser ses lecteurs – merci, C.) J’aurais aimé qu’il y mette moins de détails et beaucoup plus d’humour – paradoxalement, cette ironie si plaisante est ici très rare.

« Tout à coup, je me rendis compte de ce presque. J’y étais parvenue ? Presque. Je m’étais arrachée à Naples et au quartier ? Presque. J’avais de nouveaux amis garçons et filles qui venaient de familles cultivées, souvent bien plus que Mme Galiani et ses enfants ? Presque. D’examen en examen, j’étais devenue une étudiante accueillie avec bienveillance par les professeurs absorbés qui m’interrogeaient ? Presque. Derrière ce presque, j’eus l’impression de comprendre comment se passaient vraiment les choses. J’avais peur. J’avais peur comme au premier jour de mon arrivée à Pise. Je craignais ceux qui savaient être cultivés sans ce presque, avec désinvolture. »

« Tout à coup, je me rendis compte de ce presque. J’y étais parvenue ? Presque. Je m’étais arrachée à Naples et au quartier ? Presque. J’avais de nouveaux amis garçons et filles qui venaient de familles cultivées, souvent bien plus que Mme Galiani et ses enfants ? Presque. D’examen en examen, j’étais devenue une étudiante accueillie avec bienveillance par les professeurs absorbés qui m’interrogeaient ? Presque. Derrière ce presque, j’eus l’impression de comprendre comment se passaient vraiment les choses. J’avais peur. J’avais peur comme au premier jour de mon arrivée à Pise. Je craignais ceux qui savaient être cultivés sans ce presque, avec désinvolture. »