L’Invention de la nature d’Andrea Wulf (traduit de l’anglais par Florence Hertz), somme extraordinaire sur « Les aventures d’Alexander von Humboldt », m’a tenue longuement dans une sorte de sidération : devant l’incroyable énergie déployée au siècle des Lumières par Humboldt (1769-1859) à la fois naturaliste, géographe, explorateur ; devant sa vision du monde inspirée par ce qu’il a observé et décrit, en comprenant comme personne avant lui les interactions du vivant et les effets des activités humaines sur la nature – un visionnaire. Merci à Dominique de m’avoir incitée à ouvrir ce livre passionnant.

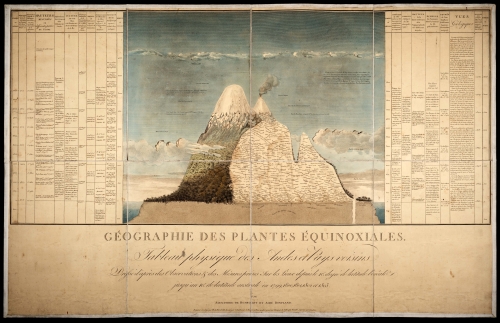

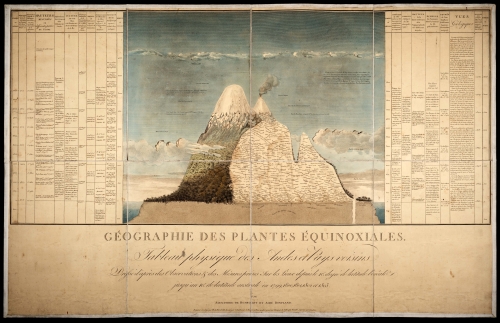

Ce Tableau physique des Andes et pays voisins (1807) par A. von Humboldt, une vue en coupe des volcans Chimborazo et Cotopaxi

avec un diagramme détaillé des espèces végétales selon l’altitude, a été publié dans Essai sur la géographie des plantes, 1807

Humboldt était avec Gauss un des Arpenteurs du monde, roman à succès de Daniel Kehlmann. Pour écrire L’invention de la nature, Andrea Wulf a parcouru le monde sur ses traces et lu ses écrits – tout est précisément documenté. Aux éditions Libretto, le livre comporte sur ses sept cents pages régulièrement illustrées, plus de deux cents pages pour les notes, la bibliographie et un précieux index. Une belle épigraphe de Goethe précède trois cartes des voyages de Humboldt aux Amériques (1799-1804), au Venezuela (1800) et en Russie (1829).

Le prologue (en ligne) s’ouvre sur l’ascension du Chimborazo, « un magnifique volcan éteint des Andes », en juin 1802. Humboldt, depuis trois ans en Amérique latine, a emporté parmi ses instruments un « cyanomètre » : « un nuancier permettant de déterminer l’intensité du bleu du ciel » ! Altitude, gravité, humidité, flore, faune, « la moindre observation était consignée dans un carnet. » A 5917 m d’altitude, devant une crevasse, Humboldt et ses compagnons, « les premiers au monde à monter aussi haut », doivent s’arrêter à trois cents mètres du but. « Humboldt eut alors une vision différente du monde. La Terre lui sembla pareille à un grand organisme vivant dont tous les éléments étaient reliés les uns aux autres, une conception révolutionnaire de la nature qui influence encore aujourd’hui notre façon de penser le milieu naturel. »

L’homme le plus célèbre de son temps après Napoléon a occupé « une place de choix » dans la vie scientifique. « Il écrivit quelque cinquante mille lettres et en reçut au moins le double ». Le centenaire de ce visionnaire, qui a inventé les isothermes (lignes de température et de pression) et surtout « la notion de réseau du vivant » a été célébré dans le monde entier. Lisez le prologue et résistez, si vous le pouvez, à ce récit de sa vie et de ses explorations, nourri de ses carnets de voyage et de sa correspondance. Humboldt a ébloui des écrivains, des chercheurs comme Goethe, Darwin, Thoreau, Marsh, Haeckel et Muir, qu’Andrea Wulf nous présente aussi, ainsi que d’autres personnalités illustres.

Fils d’un officier prussien chambellan à la cour (mort quand Alexander a neuf ans) et d’une riche héritière, Alexander von Humboldt et son frère aîné Wilhelm portaient un nom très respecté à Berlin. Des précepteurs les ont instruits « dans l’esprit des Lumières », « l’amour de la vérité, de la liberté et de la connaissance ». Wilhem, « sérieux et studieux », a étudié le droit ; Alexander préférait les promenades en forêt aux livres et « se tourna vers la science, les mathématiques et les langues ».

Leurs rêves étaient différents, mais ils étaient attachés l’un à l’autre. Wilhem von Humboldt a fondé une famille ; Alexander, resté célibataire, a connu tout au long de sa vie de solides amitiés masculines. Lors de ses échanges avec des scientifiques ou des penseurs, la question centrale qui l’occupait était « comment comprendre la nature » : par la raison ou par les sens et l’expérience ? Après la mort de sa mère, Alexander von Humboldt, à vingt-sept ans, se sent enfin libre de voyager où il le souhaite, il en a les moyens. D’abord en Europe, « pour se mettre au courant des dernières découvertes en géologie, en botanique, en zoologie et en astronomie ».

A Paris, il rencontre un jeune Français qui s’intéresse aux plantes, Aimé Bonpland, un « compagnon idéal », curieux comme lui de découvrir le monde et d’un caractère « égal et sympathique ». « La placidité de l’un équilibrait l’hyperactivité de l’autre. Ils devaient former une excellente équipe. » Ensemble ils partent pour les « Amériques espagnoles » en 1799 avec des « télescopes, microscopes, montres à longitude, sextants et boussoles » ainsi que des fioles diverses, des feuilles pour herbiers, etc. Les paysages et la nature, tout qu’il découvre en Amérique du Sud enchante Humboldt au plus haut point. Pas seulement pour identifier des espèces inconnues en Europe, mais pour « l’impression de l’ensemble ».

Dans la vallée d’Aragua, par exemple, « l’une des régions agricoles les plus riches des colonies », le naturaliste apprend des paysans que le niveau du lac de Valencia baisse depuis une vingtaine d’années. Il comprend que c’est dû à la déforestation et à l’irrigation des cultures. Il dénonce la destruction de l’environnement par les colons européens, ainsi que l’esclavage, et il avertit des conséquences néfastes pour le climat. Sans le savoir, il devient « le père du mouvement écologiste ». Le réchauffement climatique, les problèmes de l’eau, des monocultures intensives... Tout a déjà été dit et prédit il y a deux cents ans !

Portrait d'Alexander von Humboldt par J. K. Stieler en 1843 (Wikimedia)

Voyager à cette époque est beaucoup plus compliqué et risqué que deux siècles plus tard, mais la passion de Humboldt pour « le tissu du vivant » lui fait surmonter quasi tous les obstacles. Ceux qu’il rencontre, ceux qui assistent à ses conférences, ceux qui le lisent sont frappés par son énergie physique, par la vivacité de son esprit, par son enthousiasme à partager ses découvertes et ses idées. Humboldt fait ce que les scientifiques évitent souvent : il mêle ses émotions à ses explications, ose le lyrisme dans ses écrits comme dans la vie. Dans L’Invention de la nature d’Andrea Wulf, on s’émerveille des fleurs, des minéraux, des diamants dans l’Oural, des aurores boréales, des séquoias géants, de dessins qui vont inspirer l’art nouveau… Une mine !

« Dans Generelle Morphologie, Haeckel ne se contentait pas de brandir l’étendard de la nouvelle théorie de l’évolution, il inventait aussi un nom pour désigner la discipline de Humboldt : l’Oecologie ou « écologie ». Le terme était tiré du mot grec « maison » – oikos – appliqué au milieu naturel. Tous les organismes terrestres vivaient ensemble dans un même lieu comme une famille occupe le même foyer. Et comme les membres d’une famille, il arrivait qu’ils entrent en conflit ou qu’ils s’entraident. La nature organique et inorganique formait un « monde de forces en mouvement », écrivait-il dans Generelle Morphologie, en reprenant les termes exacts de Humboldt. Haeckel lui empruntait l’idée d’un tout cohérent constitué d’interactions complexes, et lui donnait un nom. L’écologie, disait Haeckel, était « la science des relations d’un organisme avec son environnement. »

« Dans Generelle Morphologie, Haeckel ne se contentait pas de brandir l’étendard de la nouvelle théorie de l’évolution, il inventait aussi un nom pour désigner la discipline de Humboldt : l’Oecologie ou « écologie ». Le terme était tiré du mot grec « maison » – oikos – appliqué au milieu naturel. Tous les organismes terrestres vivaient ensemble dans un même lieu comme une famille occupe le même foyer. Et comme les membres d’une famille, il arrivait qu’ils entrent en conflit ou qu’ils s’entraident. La nature organique et inorganique formait un « monde de forces en mouvement », écrivait-il dans Generelle Morphologie, en reprenant les termes exacts de Humboldt. Haeckel lui empruntait l’idée d’un tout cohérent constitué d’interactions complexes, et lui donnait un nom. L’écologie, disait Haeckel, était « la science des relations d’un organisme avec son environnement. »