Jacqueline Harpman me réenchante à chaque relecture de La plage d’Ostende (1991) – pour moi, son chef-d’œuvre. Si vous êtes d’humeur mélancolique, ouvrez ce roman tonique, passionné, allègre, il vous remettra d’aplomb. L’histoire d’amour, belle et féroce, d'Emilienne Balthus, une Iseut d’une telle fougue qu’elle vous entraîne dans son sillage. Dans le rôle de Tristan, un homme qui ne se donne tout entier qu’à la peinture, Léopold Wiesbeck.

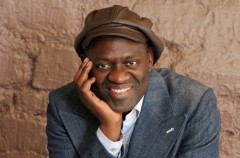

Spilliaert, Bateau au bassin d'Ostende

L’incipit est fameux, l’annonce on ne peut plus directe : à onze ans, lorsque Emilienne voit pour la première fois le jeune peintre de vingt-cinq ans, elle sait, elle décide qu’il lui appartiendra. « C’était le soleil sur l’eau, un diamant dans la lumière, la beauté elle-même qui me regardait sans me voir. Je lus ma vie sur son visage. Il avait les yeux gris comme un lac l’hiver, quand tout est glacé, les cheveux noirs et frisés, et ce teint pâle, cette blancheur laiteuse qui n’appartiennent qu’aux héros choisis par le destin. »

Mme van Aalter, la protectrice des arts, sait déjà que « le petit Wiesbeck » sera un grand peintre. Elle partage avec la mère d’Emilienne le goût des parures (bijoux, écharpes) et de la conversation mondaine. La petite se tait, écoute, observe, rêve. De retour dans sa chambre, elle s’examine pour la première fois dans un miroir et s’aperçoit, ravie, que ses yeux sont « du même gris tourterelle que ceux de Léopold ».

Enfant unique et petite fille modèle, Emilienne quitte d’un coup l’enfance. Elle veut tout savoir des couleurs, de la peinture, grandir, apprendre. Elle sait qu’elle est trop jeune, qu’il lui faudra attendre. Alors elle s’exerce à l’hypocrisie, au mensonge, joue la comédie aussi bien à ses parents qu’à sa grand-mère, et habitue Wiesbeck à sa présence silencieuse à son côté – « Tu fais donc de toi le page du peintre ? » observe quelqu’un.

Lui loue avec deux amis un atelier d’artiste à Molenbeek. Quand ses parents et elle s’y rendent la première fois, Emilienne enregistre « le thé dans des tasses de fine porcelaine », les fauteuils usés, la peinture sur le plancher. Laurette Olivier apparaît, venant du petit appartement annexe, la fillette comprend tout de suite qu’elle est la maîtresse de Wiesbeck. Celui-ci bouge peu, ne parle guère. « Je ne sais quelle intuition me dicta alors que je serais comme lui et que j’aurais un geste rare qui se déploierait largement. »

Quel défi ! « Il fallait être aimée par un homme qui ne me verrait pas avant des années et pour cela empêcher qu’il fût aveuglé par d’autres femmes. » Après la guerre, ses parents visitent « une grande maison au bord du lac de Genval », quelque chose se passe entre cette maison et Emilienne, contre la tendance de sa mère à trop remplir l’espace, insistera pour « que les grandes pièces claires restassent dénudées, avec des planchers nus bien cirés, des rideaux de voile blanc et des tables de bois sombre. » Ils y passeront les week-ends, « et bientôt c’est là qu’eut lieu la cérémonie du thé. »

Le premier dimanche où Léopold Wiesbeck y vient, il est séduit : « Je voudrais passer quelques jours ici, dit-il tout à coup à mon père. » La lumière de cette maison l’intéresse et on décide de la lui laisser pour le mois de juillet, qu’Emilienne passe avec ses parents à la mer du Nord.

Obnubilée par la « captation de Léopold », la jeune fille choisit dorénavant les couleurs et les vêtements qu’elle porte, travaille à être belle, s’exerce à dessiner près du lac de Genval. Après Laurette, il y aura Georgette éprise de Wiesbeck, mais elle aussi passera à l’arrière-plan quand Mme van Aalter, soucieuse de procurer à son protégé une situation favorable, lui trouve une épouse fortunée, Blandine. Emilienne la redoute moins que les autres : « condamnée à attendre jour après jour pendant des années, il me sembla que ce mariage me servirait en mettant Léopold à l’écart des passions. »

Le premier véritable échange entre Wiesbeck et elle se produit à la mer du Nord, un hiver si froid que la mer a gelé ; comme cela n’arrive qu’une ou deux fois par siècle, tous se rendent à Ostende pour le spectacle. Le peintre est fasciné, refuse de rentrer avec les autres malgré le froid : « La plage était presque blanche sous le faible soleil, le sable et la neige se confondaient » – il lui « faut » ces couleurs. Emilienne se souvient alors d’un droguiste, chez qui ils achètent des tubes de couleur, deux planches à pain, un pinceau. Puis ils retournent à la digue et elle aide le peintre à trouver le mélange de noir et de blanc « pour obtenir la nuance exacte d’un nuage ». Il est surpris de ses conseils judicieux, bientôt il ne pourra plus se passer d’elle.

« La plage d’Ostende », la toile éponyme, c’est à Genval que Léopold Wiesbeck la peint plus tard, lors d’un nouveau séjour. Emilienne a quinze ans, elle dénoue sa tresse avant d’entrer dans la chambre d’angle où Léopold a son chevalet : « Je portais une jupe beige pâle et un chandail couleur de perle éteinte : j’avais les couleurs mêmes de son tableau, de son âme, de sa vie. Il me vit. Pour la première fois, il me regarda et me vit. » Léopold vient à elle et toute son existence se joue, c’est ce jour-là qu’elle devient sa maîtresse, en secret. La jeune Emilienne a son amant, Blandine attrape la grippe.

« Ce n’est pas la vie. C’est le roman en toute liberté. » (J. H.) Lisez La plage d’Ostende pour cette histoire d’amour fou, pour ces couleurs, ces paysages, pour cette héroïne tendue vers un seul but : aimer l’homme qui l’habite. Tout le roman – Du côté d'Ostende y reviendra sous un autre angle quinze ans plus tard – se résume à cela, rythmé, introspectif. Jacqueline Harpman, qui s’est enthousiasmée pour Racine et pour Stendhal à l’adolescence, était aussi psychanalyste. Pourquoi écrire ? « Jouir de la langue. Jouir des mots. J’y tiens. J’adore la langue française, j’ai envie de la servir. Je voudrais être plus modeste mais l’écriture de la langue est au centre de mes préoccupations. » (J. H.)

« De la race des maîtresses », Emilienne Balthus s’accommodera de l’épouse, se méfiera des rivales, comprendra qu’elle aussi « a besoin » d’un mari, par convenance, et vivra sa vraie vie hors de toute convention. Les obstacles ne manqueront pas, ni les pièges, ni les combats. Longtemps après, Emilienne écrira leur histoire : « Ich Tristan. Du Isolde. » Cynique et magnifique.

* * *

Bonne et heureuse année 2013,

riche de lectures et d’échanges,

de balades et de culture,

d’école buissonnière.

Au plaisir d’y cheminer ensemble.

Tania