Nos cuisines équipées ne ressemblent plus à celles de nos grands-mères avec la nappe cirée sur la table, le buffet aux portes vitrées, la gazinière, le formica – même si leurs ustensiles servent encore parfois et qu’on prend toujours plaisir à utiliser un plat, une carafe, un service qui ont traversé le temps sains et saufs. La cuisine de Maravan, l’aide-cuisinier tamoul à qui Martin Suter offre le premier rôle dans son roman Le cuisinier (Der Koch, 2010, traduit de l’allemand par Olivier Mannoni), ressemble plutôt à un laboratoire. Même si n’y ont pris place que des meubles et des appareils d’occasion, c’est une version réduite de la cuisine du Huwyler où il travaille aux ordres d’Anton Fink, spécialiste de la cuisine « moléculaire ». Ce grand restaurant suisse, « nouvelle cuisine » et salle « surdécorée », attire les gros bonnets des affaires et de la finance, malgré la crise financière – on est en mars 2008.

Andrea, la serveuse, a grande allure et fait de l’effet sur les clients. Elle observe de temps à autre le travail de Maravan : l’aide-cuisinier semble pouvoir tout faire en cuisine, on use et on abuse de ses services, sans jamais le féliciter et on le renvoie aux basses besognes dès qu’on n’a plus besoin de lui. Avant de rentrer chez lui, cet homme hypersensible aux odeurs se douche toujours soigneusement. Les seules odeurs de cuisine dont il aime s’imprégner lui viennent de Nangay, sa grand-tante, qui lui a tout appris. Elle travaillait à Colombo comme cuisinière de maître. Mais la guerre civile, la mort de ses parents lui ont fait quitter le Sri Lanka où la vie est de plus en plus difficile, comme le lui rappelle une lettre de sa sœur. Maravan envoie de l’argent à sa famille quand il le peut. Son salaire, une fois le loyer payé, lui laisse juste de quoi cultiver sa passion : cuisiner. Plants de caloupilé en pots, épices, fines herbes, huile de coco, bâtons de cannelle, voilà un peu de « l’odeur de son enfance ».

Maravan aimerait se rapprocher d’Andrea, qui tient tout le monde à distance pour éviter les ennuis qui lui ont coûté ses places précédentes. Mais le jour où, sans penser à mal, Maravan propose au chef de lui préparer « un vrai curry », ce qui lui vaut d’être immédiatement rabroué et moqué devant tout le monde, elle est la seule à oser dire qu’elle en goûterait volontiers un jour – rendez-vous est pris pour le lundi suivant, leur jour de congé. Le dimanche soir, l’aide-cuisinier qui a l’habitude de partir le dernier et d’arriver le premier emporte dans son sac de sport le rotovapeur du Huwyler, sans rien dire à personne, et se lance dès son retour dans les préparatifs d’un repas très spécial pour Andrea. « L’essentiel, dans ce repas, c’étaient les entremets : une série d’aphrodisiaques ayurvédiques qui avaient fait leur preuve, mais accommodés avec autant d’audace que d’innovation. »

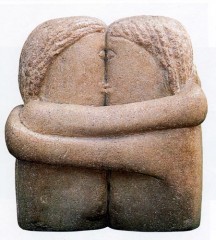

Dans son petit appartement d’une propreté impeccable, Maravan plante le décor d’un « Maravan Curry Palace » : table très basse, bougies, pas de couverts – sa cuisine se mange avec les doigts. Andrea, qui s’est a posteriori reproché son réflexe de saint-bernard, a pris du vin avec elle au cas où le Tamoul n’aurait pas d’alcool chez lui. Mais Maravan a mis du champagne au frais et commence à lui servir un repas comme elle n’en a jamais goûté : minuscules chappatis sur lesquels il laisse tomber quelques gouttes d’un liquide secret ; rubans bruns entrelacés qu’il appelle « homme et femme » (« Et lequel est la femme ? – Les deux. ») ; sphères glacées « Nord-Sud » ; Ladies’-fingers-curry ; Churraa varai (du requin) ; thé blanc. Oubliant l’attitude défensive qu’elle s’était promis de garder toute la soirée, Andrea, de bouchée en bouchée, écoute Maravan lui raconter quelles circonstances ont mené un tel virtuose à une place de subalterne au Huwyler. Elle l’interroge sur sa famille sri lankaise… et finit par l’embrasser.

L’euphorie de Maravan, qu’Andrea n’a quitté qu’au petit matin, se brise le jour même. Un accident de tram, un retard inévitable, et pas le temps de remettre le rotovapeur en place. Licenciement immédiat. Quand Andréa prend son service, plus tard, et se renseigne sur son absence, elle ne peut se retenir : « Maravan a sous l’ongle du petit doigt plus de talent qu’il n’y en a dans cette cuisine ! ». Elle ajoute même : « Pour le lit aussi ! » L’aide-cuisinier est désormais au chômage. Pour s’en sortir, il accepte de petits boulots au temple pour la fête du nouvel an tamoul, loin de son rêve : posséder son propre restaurant, être reconnu pour sa « haute cuisine indienne, ceylanaise et ayurvédique ». Et plus de nouvelles d’Andrea.

Au mois de mai, celle-ci revient chez Maravan : elle veut tout savoir de la nourriture qu’il lui a préparée ce soir-là et qui l’a entraînée, elle qui ne couche qu’avec des femmes, à passer la nuit avec lui. Il lui avoue avoir choisi des plats aphrodisiaques, une cuisine à laquelle Nangay l’a initié. S’il désespère d’être un jour aimé d’Andrea, Maravan espère au moins être son ami. Il ne trouve aucun travail dans ses cordes, vivote. Pour être engagé dans un restaurant ceylanais, il devrait faire acte d’obédience aux Tigres tamouls qui récoltent des fonds pour leur armée de libération, il s’y refuse. Aussi quand Andrea vient lui demander s’il serait d’accord de préparer à nouveau le fameux repas chez elle, pour une invitée qu’elle veut séduire, il installe là sa table basse entourée de coussins, le même décor que l’autre fois, et se réjouit de sa première intervention dans un foyer suisse, peut-être l’occasion d’une nouvelle carrière dans la cuisine à domicile. Et tout marche à merveille, Andréa peut vérifier sur Franziska, jamais séduite par une femme jusqu’alors, les effets de la cuisine de Maravan.

Elle propose au cuisinier de s’associer, moitié moitié. Elle s’occupera de la gestion de « Love food », à laquelle elle parvient à intéresser une sexologue qui les aidera en proposant ce repas d’amour en thérapie à ses riches clients en difficulté. Après quelques commandes, autant de réussites, leur affaire est lancée, au noir, vu les difficultés administratives insurmontables. Leur pécule augmente, ils peuvent s’acheter du matériel professionnel, un nouveau véhicule. Maravan cuisine toute la journée et une partie de la nuit. Ses gains lui permettent d’envoyer au pays les médicaments nécessaires à sa grand-tante diabétique de plus en plus faible. On verra jusqu’où les conduira cette association lucrative, Maravan n’acceptant de cuisiner au départ qu’à l’intention de couples mariés, mais en butte bientôt à de grands soucis quand les partisans des Tigres tamouls découvrent ses nouvelles ressources. Et puis, caché dans la cuisine – puisque seule Andréa rencontre les clients qui appellent le service en agitant une clochette –, « l’artiste en Maravan se sentait néglgé. Et, ce qui était presque pire, l’homme aussi. » En effet, Andrea est tombée amoureuse d’une magnifique escort-girl éthiopienne, Makeda, de plus en plus présente dans leur association. En pleine guerre civile au Sri Lanka, où son neveu préféré devient enfant-soldat, Maravan n’a plus le cœur à la fête même s’il est heureux d’exercer son art.

Suter nous immerge dans des mondes très différents d'un roman à l'autre : maladie d'Alzheimer dans Small world, milieu de l'art dans Le dernier des Weynfeld. Ici, en plus de l’extraordinaire description d’une cuisine hors du commun et des péripéties de l’association entre Andrea et Maravan, le romancier prend soin, chapitre après chapitre, de camper le contexte économique à travers les rencontres entre des habitués du Huwyler spécialisés dans les échanges internationaux, souvent à la limite des législations en vigueur. Les us et coutumes de ce milieu d’affaires, les rappels de l’actualité semblent parfois obéir à des contraintes romanesques moins subtiles que les secrets de la cuisine de Maravan. C’est celle-ci qui donne au roman sa saveur et qui laisse flotter, une fois la lecture achevée, un parfum à la fois exotique et excitant qui donne, je l’avoue, envie de goûter avec les doigts aux plats de ce maître cuisinier.