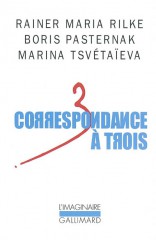

Dernières notes sur ce premier tome de Boulgakov dans La Pléiade (La garde blanche), dont j’ai repris la lecture au milieu des Articles de variétés et récits (1919-1927). Parmi les sujets de prédilection de l’écrivain russe originaire de Kiev, qui a quitté l’Ukraine après y avoir été mobilisé comme médecin militaire, le problème du logement à Moscou occupe la première place, suivi des méfaits variés de la vodka au travail ou ailleurs, presque toujours évoqués sur le mode burlesque.

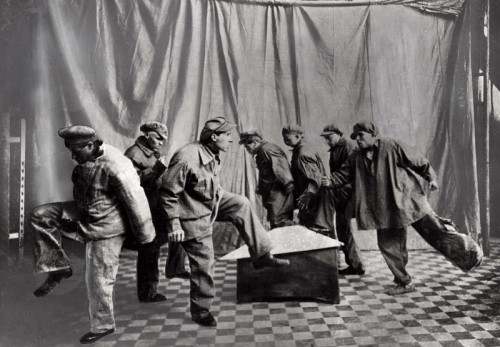

Danse des travailleurs, Moscou, 1923 (EnglishRussia.com)

L’écrivain s’inspire de sa propre expérience pour déplorer que le mot « appartement » soit devenu à Moscou quelque chose qui n’existe plus (Le Moscou des années vingt). Adieu le trois pièces, le deux pièces ou même une seule – un appartement, c’est à présent « n’importe quoi » : un « écouteur de téléphone », espèce de galerie de mine en carton où loge un trio ; une simple chambre qu’il est forcé de partager avec un homme qui ne cesse de jurer, de boire, de faire du scandale.

« Quand fleuriront aux fenêtres des affichettes blanches indiquant Aloué (sic), tout rentrera dans la norme. La vie cessera de ressembler à une espèce de bagne ensorcelé qui se passe pour les uns sur un coffre dans l’entrée, pour les autres dans six pièces en compagnie de nièces imprévues. » (Certains, en effet, avant qu’on leur impose des cohabitants, se sont arrangés à temps pour mettre un lit dans chaque pièce et échapper à la réquisition.)

Engagé dans un journal privé « du commerce et de l’industrie », Boulgakov, par nécessité, pond de petits articles anecdotiques et satiriques sur les ennuis en tous genres rencontrés dans la vie ordinaire, publique ou privée. « Nos immeubles densément peuplés sont dénués de toute règle de savoir-vivre » : grabuges d’ivrognes, prétendant qui une fois marié pressure sa femme et sa belle-mère, intrusions de la milice… Signé « M.B., homme de lettres, marié, sans enfant, non buveur, cherche chambre à louer auprès de famille tranquille » (Trois sortes de mufleries).

Les chemins de fer sont le cadre de nombreuses histoires. Voyage d’une chienne en première classe (Une vie de chien), turbulences d’une réunion syndicale dans une gare juste à côté d’une salle où on projette un film (Pandémonium)… Inspiré par le courrier des lecteurs, Boulgakov signe souvent « le rabkor » (correspondant ouvrier d’un journal). Tout y passe : l’alcool, les femmes battues, les règlements absurdes en tous genres, les réunions, les inspections, l’espoir d’une promotion, l’alcool plus facile à trouver que les aliments, l’argent qui manque… En rire pour ne pas en pleurer.

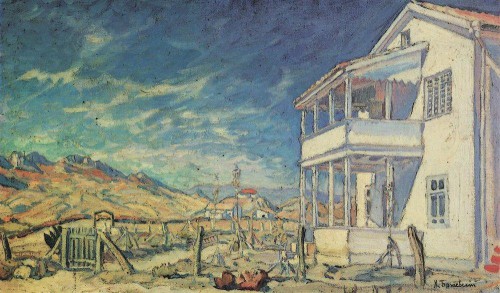

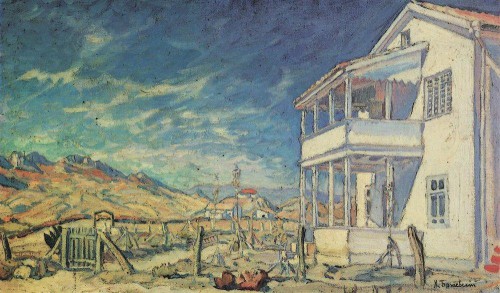

Vue de Livadia (Yalta, Crimée) Photo Mosin (Wikimedia commons)

Deux récits plus personnels ont retenu mon attention. « Voyage à travers la Crimée », lu en pensant aux événements récents en Ukraine. A Koktebel, « une plage admirable, l’une des meilleures de cette perle qu’est la Crimée : une bande de sable et, tout au bord de l’eau, une étroite bande de petits cailloux de toutes les couleurs, léchés et polis par la mer. » A Yalta, un monde surprenant sur le quai et sur la plage. A Livadia, aux belles villas noyées dans la verdure, les palais désormais affectés au traitement des tuberculeux. L’écrivain raconte sa visite de la maison de Tchekhov devenue musée, avant de reprendre la route pour Sébastopol.

En note, on apprend que ce récit a été publié en six épisodes. Boulgakov avait séjourné à Koktebel chez un poète, Maximilien Volochine-Kirienko, dont la villa était un refuge pour les artistes, une « communauté de vie amicale et libre ». Pour en devenir membre, il était exigé « d’appréhender la vie avec joie, d’aimer les hommes et d’apporter sa part dans la vie intellectuelle. » Boulgakov ne pouvait en parler ouvertement. Sa femme et lui y sont restés trois semaines.

La maison de Volochine par Konstantin Fyodorovich Bogaevsky (1905)

« J’ai tué » est la confession d’un médecin qui ressemble beaucoup au jeune Docteur Boulgakov. Il a reçu l’ordre de se présenter dans les deux heures aux bolcheviques mais a trop tardé. La suite est impitoyable.

Ce qu’on peut lire du Journal intime tenu par Boulgakov de 1922 à 1925, en appendice, vient d’une copie dactylographiée du Guépéou retrouvée dans les archives du KGB. « Ma femme et moi, nous crevons de faim. » (1922)* Des bottes hors d’usage, des dettes, une tumeur derrière l’oreille – « La vie suit son cours, chaotiques, bousculée, cauchemardesque. » Son travail au Gloudok, un journal ouvrier, les nourrit à peine et l’empêche d’écrire pour lui-même. Il gagne assez pour manger, mais pas pour se vêtir correctement. Parfois il se repent d’avoir abandonné la médecine. Placer un article demande d’incessantes démarches d’un journal à l’autre.

Le volume de La garde blanche dans La Pléiade se termine sur un choix de correspondance, des lettres à sa sœur Nadejda et à des proches, de 1917 à 1925. Elles montrent un Mikhaïl Boulgakov préoccupé par le sort de sa famille, de sa mère en particulier, soucieux de la manière dont sont reçues ses premières pièces de théâtre, ses premières œuvres, et bien sûr des problèmes du quotidien : les salaires versés en retard, la hausse constante des prix à Moscou, à commencer par celui du pain, la crise du logement, sa santé…

D’après une notice autobiographique rédigée en 1924, Boulgakov, médecin diplômé en 1916, a écrit son « premier petit récit » dans un train « bringuebalant », une nuit de 1919. Un journal l’a publié. L’année suivante, il décidait de consacrer sa vie à l’écriture. « A Moscou, j’ai longtemps souffert ; afin d’assurer mon existence, j’ai fait le reporter et le chroniqueur dans des journaux et j’ai pris en haine ces fonctions dénuées d’excellence. J’ai par la même occasion pris en haine les rédacteurs en chef, je les hais aujourd’hui et les haïrai jusqu’à la fin de mes jours. »