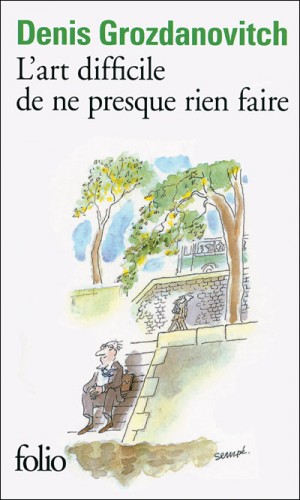

Un demi-siècle nous sépare de l’époque où paraissaient dans la presse allemande des articles plus ou moins longs signés Hermann Hesse, l’auteur de l’inoubliable Siddharta. L’art de l’oisiveté rassemble une trentaine de textes écrits entre 1899 et 1959, « articles occasionnels (…) rédigés au gré des circonstances dans un style un peu léger, souvent teinté d’ironie », précise-t-il en 1932, pour combattre « l’optimisme mensonger » de l’opinion publique.

Propos sur les joies modestes de l’existence montre à quel point « la valorisation excessive de chaque minute écoulée » et de la vitesse « détruisent de manière radicale toute joie de vivre. » (1899) Hesse y invite à relever la tête, à contempler le ciel chaque matin pour sentir « la fraîcheur dont la nature vous fait grâce entre le repos et le travail. » Apprendre à voir, clé de la gaîté, de l’amour et de la poésie, des « petites joies » qui nous soulagent des tensions quotidiennes. L’article éponyme, sous-titré Une leçon d’hygiène artistique, défend l’oisiveté comme une nécessité pour les artistes, qui ne peuvent créer de façon continue, et reconnaît aux Orientaux une maîtrise supérieure de l’inactivité pratiquée comme un art. Mais c’est le recueil dans son ensemble qui manifeste son amour de la liberté.

Critique à l’égard de son époque, l’écrivain fulmine contre « les horreurs de l’activité touristique effrénée qui se déploie aujourd’hui », décrit les voyageurs conformistes (Propos sur les voyages, 1904), observe que les rituels de la mode ont remplacé ceux de la religion. Dans Gubbio, un très beau texte sur la vieille cité d’Ombrie, Hesse s’interroge sur les raisons qui l’ont poussé à la visiter un jour de temps « frais et pluvieux » et plus largement, sur la signification du désir qui le pousse à se rendre dans les villes anciennes : « Il faut éprouver à nouveau de façon sensible la présence du passé, la proximité des époques éloignées, la permanence du beau. Cela éveille à chaque fois en nous un sentiment de surprise et de bonheur. »

Hesse s'inspire souvent de sa propre vie dans ses aspects les plus concrets. Nuits d’insomnie débute de manière abrupte – « Il est très tard. Tu es allongé dans ton lit et tu ne peux pas dormir. La rue est calme. De temps à autre, le vent agite les arbres dans les jardins. » Etre privé du sommeil, « un des dons les plus délicieux de la nature », peut aussi présenter « un aspect formateur », éduquer à la maîtrise de son corps et de ses pensées, pousser les insomniaques à faire « de nécessité vertu » – il leur souhaite courage et guérison.

Parfois le moraliste abuse du verbe « devoir » – « Nous ne devons pas… Nous devons… Cela ne doit pas… ». Parfois il s’emporte : « Une personne incapable de se familiariser avec un paysage inconnu, incapable de s’enthousiasmer pour ce qu’elle découvre à l’étranger ou d’éprouver une sorte de nostalgie après avoir aperçu fugitivement un lieu, manifeste une carence profonde. Elle ne vaut pas mieux qu’une personne inapte à comprendre, à choyer et à aimer un être en dehors de ses propres enfants et de la tribu familiale. » (Propos sur l’art de jouir des beautés de la nature). Inlassablement, il cherche à dire ce qui donne sens à l’existence.

D’un article à l’autre, le ton, la forme changent, ce qui fait le charme de ce recueil. Hesse conte l’histoire d’un peintre, décrit ses impressions lors d'un concert, parle de sa ville natale. Correspondance d’un poète comprend une série de lettres échangées entre un écrivain et ses éditeurs entre avril 1906 et juillet 1907. On s’amuse du contraste entre les formules convenues qui d’abord font peu de cas du débutant et celles qui, plus tard, le sollicitent à grands coups d’encensoir.

Il se décrit volontiers en ermite – « J’ai entre autres choses appris à me défaire du besoin de parler. » (Salutations de Berne) – mais ne prétend pas être un sage ni un penseur. De la souffrance, il a appris que « Tout ce que nous sommes incapables d’accepter, d’aimer, de savourer avec reconnaissance devient poison. A l’inverse, tout ce que nous savons chérir, tout ce qui nous insuffle de l’énergie représente une source de vie et un trésor. » (Recueillement) L’art de l’oisiveté révèle les différentes préoccupations d’un humaniste amoureux de la culture : « Il est possible de perdre de l’argent, la santé, la liberté, la vie, mais les valeurs spirituelles que nous avons vraiment acquises, qui font désormais partie de nous-mêmes, ne peuvent nous être retirées sans qu’on nous ôte en même temps la vie. » (Richesse intérieure – « Texte écrit à l’intention des prisonniers de guerre », 1916)

Nuages du soir évoque magnifiquement les délices d’une « porte étroite donnant sur un balcon », son bien « le plus précieux » à cause de la vue sur un vieux parc planté de palmiers, de camélias, de rhododendrons, de mimosas, d’un arbre de Judée. Aquarelle décrit le bonheur d’une soirée propice à la peinture. Oppositions propose une véritable fable qui pourrait s’intituler « Le magnolia et le cyprès nain ». Une lettre très émouvante à un ami chante les délicates nuances des zinnias et leur exquise manière de vieillir (Zinnias). L’art de l’oisiveté d’Hermann Hesse, vous l’avez compris, est un véritable art de vivre.

« Le parapluie, comme le visage, est en quelque sorte révélateur de celui qui le porte ; il est même beaucoup plus susceptible de trahir sa confiance. Car, tandis qu’un visage nous est, à ce jour, donné tout fait et que notre seule façon d’agir sur lui est de froncer les sourcils, de grimacer et de rire pendant les quatre premières décennies de notre vie, le parapluie est choisi parmi des centaines d’autres dans une boutique spécialisée, comme convenant le mieux au caractère de l’acquéreur. Le Philosophe du Parapluie possède là un pouvoir de diagnostic indéniable. »

« Le parapluie, comme le visage, est en quelque sorte révélateur de celui qui le porte ; il est même beaucoup plus susceptible de trahir sa confiance. Car, tandis qu’un visage nous est, à ce jour, donné tout fait et que notre seule façon d’agir sur lui est de froncer les sourcils, de grimacer et de rire pendant les quatre premières décennies de notre vie, le parapluie est choisi parmi des centaines d’autres dans une boutique spécialisée, comme convenant le mieux au caractère de l’acquéreur. Le Philosophe du Parapluie possède là un pouvoir de diagnostic indéniable. »