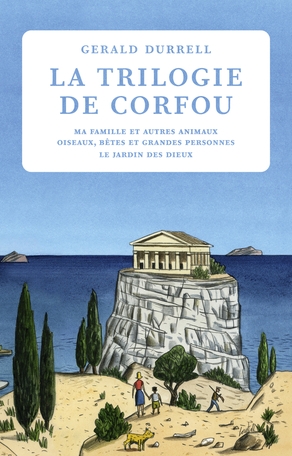

Le jardin des dieux de Gerald Durrell, dernier volet de La Trilogie de Corfou, est sans doute moins connu des lecteurs francophones que Ma famille et autres animaux et Oiseaux, bêtes et grandes personnes. Paru en Angleterre en 1978, ce récit longtemps inédit en français a été traduit par Cécile Arnaud en 2014. Fidèle à l’esprit des précédents, le naturaliste a choisi de raconter d’autres souvenirs de leur vie de famille à Corfou durant ces années (1935-1939) où chaque jour était « spécial » et pour lui, l’occasion de découvertes passionnantes.

« C’était un été particulièrement luxuriant… ». Grâce à l’ânesse Sally, Gerry peut s’éloigner davantage de la villa et partir en expédition en lui faisant porter le matériel nécessaire pour ses activités de collecte, en compagnie des chiens. Informé par un ami paysan de la présence de deux « immenses oiseaux » dans une vallée, il a très envie de compléter sa collection de rapaces, même s’il connaît la facture exorbitante de la viande pour ses animaux. A l’endroit indiqué, il trouve effectivement un nid de vautours fauves, mais inaccessible.

En chemin, autre chose attire son attention au pied d’un mur écroulé : « un petit animal agile et aussi rouge qu’une feuille d’automne », une jeune belette. Sous ses yeux, elle échappe à un épervier puis se lance à la poursuite d’un lérot, un rongeur qu’il traque depuis longtemps. Les chiens font fuir la belette, mais Gerry capture le lérot qui, une fois installé dans une cage, révèle un ventre gros. Baptisé Esméralda, la femelle de lérot se laisse apprivoiser. Après avoir observé la croissance de ses huit petits, leurs déplacements amusants en file indienne, chacun accroché à la queue du précédent, Gerry relâchera toute la famille dans un champ d’oliviers.

Il craque aussi devant les onze chiots de Lulu, la chienne de Mama Kondos, et voudrait offrir son préféré à sa mère. Mais celle-ci refuse d’avoir un cinquième chien. Espérant qu’elle changera d’avis en le voyant, il retourne chez la paysanne qui lui dit les avoir tous tués puis, devant son chagrin, les déterre ; elle les avait enterrés vivants ! Le garçon les récupère encore en vie et les ramène chez eux avec la chienne. Sa mère, devant ses pleurs, accepte qu’il les sauve, tandis que son frère aîné, Larry, est furieux qu’elle lui cède une fois de plus.

Les animaux ne sont pas les seuls à mettre de l’animation chez les Durrell. Sa sœur Margo, de retour de vacances, a invité « des gens intéressants », bien que sa mère se plaigne de devoir sans cesse cuisiner pour tout le monde. Arrivent un vieux Turc et ses trois épouses, plus un petit bélier noir agressif. Mustapha se dit enchanté de rencontrer la mère de sa « fleur d’amandier » (Margo). Larry comprend que le Turc n’aurait rien contre une nouvelle épouse. La situation tournera, on s’en doute, au chaos total. D’autres visiteurs, un couple d’amis de Larry, deux peintres charmants et naïfs, seront les victimes de Leslie qui leur jouera des farces de plus en plus féroces.

Pour qui a lu les deux récits précédents, Gerald Durrell réussit à se renouveler ici non seulement par les anecdotes mais aussi dans ses descriptions : l’île comme « un arc bandé » ; la vue, l’été, depuis la terrasse surmontée d’une treille où ils prennent leurs repas et lisent leur courrier au petit déjeuner, vers la mer « placide » comme une « prairie bleue ». C’est le royaume de Gerry depuis qu’il a reçu un petit bateau. Pour soulager sa famille de la présence du comte Rossignol, un Français efféminé, poseur et terriblement chauvin, le cadet l’emmène avec lui sur l’eau, une sortie qui tourne mal (mais très drôle) – le garçon y récolte une expression qu’il se plaira à répéter : « Espèce de con ! »

L’homme aux scarabées lui vend trois bébés hiboux grands-ducs ; il faudra que son frère Leslie tire des hirondelles pour les nourrir, ce qui tombe très mal le jour où une dame rend visite à leur mère à propos de son projet d’action contre la cruauté des paysans envers les animaux ! En période de chasse, Gerry examine les gibecières et recueille des blessés, comme la huppe rose et noire qui recevra le nom de Hiawatha. En lisant Durrell, on s’émerveille des découvertes et des adoptions de Gerry, et on se demande ce qui subsiste de la faune de Corfou, presque un siècle plus tard.

Autre visiteur extraordinaire, Prince Jeejeebuoy : en l’absence de Larry, tous s’étaient préparés à l’arrivée d’un prince indien, mais « Prince » est le prénom de ce petit Indien « aux yeux en amande, immenses et étincelants », qu’on appelle Jeejee. « Jamais aucun autre invité n’avait causé autant de chaos qu’il le fit durant son court séjour, et aucun ne nous devint jamais aussi cher. » Leur mère, qui a grandi en Inde, est particulièrement heureuse de parler avec lui de son cher pays natal. Des visites, des animaux, des fêtes, voilà le programme du Jardin des dieux. La Trilogie de Corfou offre trois lectures savoureuses et ensoleillées – à reprendre quand on a besoin d’humour et de soleil !