« Car sans avoir vécu soi-même, on ne peut entendre les choses vécues par les autres. »

Hubert Nyssen, Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

« Car sans avoir vécu soi-même, on ne peut entendre les choses vécues par les autres. »

Hubert Nyssen, Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie

En apprenant la mort de Hubert Nyssen, en novembre dernier, je m’étais promis de relire Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie, un roman dédié à Nancy Huston. L'éditeur a mis, j’imagine, beaucoup de lui dans le personnage de Paul Leleu, fondateur des éditions du Jeu de Patience, le narrateur. Il saisit le prétexte de la mort d’un ami traducteur, Cyril Trucheman, pour réécrire la vie de ce libertin – son double ? – à travers les femmes dont il lui a tant parlé et qui le fascinent. Nyssen, faut-il le rappeler, adorait « le truchement de la métaphore et de l’allégorie » (La maison commence par le toit).

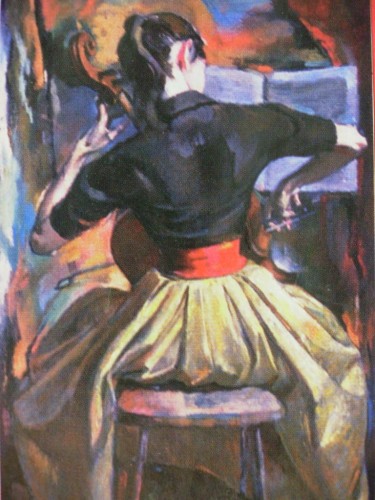

« La violoncelliste » (La neige des mots)

C’est dans sa maison d’Escalles, entre Cap Gris-Nez et Cap Blanc-Nez que Leleu s’est retiré pour rédiger une « épître » à Caroline Martin : après avoir provoqué « une embardée » dans sa vie, celle-ci est partie vivre aux Etats-Unis. Il s’est donné un an – douze mois qui feront douze chapitres – pour l’écrire, et décider ensuite s’il la lui envoie ou pas, pour « l’intime et unique plaisir de redistribuer les cartes de sa vie ».

L’autre personnage clé de sa rencontre avec Caroline est un linguiste, Albert Molinari. Philosophe, il enseignait dans un lycée de Lille sous l’Occupation, et sachant que le jeune Cyril Trucheman, son élève entré dans la Résistance, s’était réfugié dans la mansarde d’un médecin de Valenciennes, il lui avait apporté des livres : La Chanson de Roland, Tristan et Iseut et autres chefs-d’œuvre – l’occasion ne se représenterait pas de sitôt de « traverser la littérature française, dans l’ordre des âges, depuis les origines… » Et c’est là qu’il avait lancé au jeune homme : « Quand tu seras à Proust, la guerre sera finie ! » Il n’y était pas arrivé, la guerre avait pris fin, et Trucheman en avait gardé « une hantise de l’incomplétude qui avait marqué toute sa vie ».

Le traducteur de Belmaker (l’écrivain américain que Caroline finirait par épouser) avait confié à Leleu cette manie qu’il avait, dans une ville étrangère, de vérifier dans l’annuaire s’il n’y trouvait pas un homonyme. Quel trouble, un jour, en découvrant dans la liste des victimes d’une catastrophe aérienne un certain Cyril Trucheman ! Une erreur : en réalité, ce passager se prénommait Fabien, et sa veuve, Florence Trucheman, deviendrait une des élues du traducteur « qui aimait les femmes ». Leleu lui rendra donc visite, sur la piste désormais de toutes celles dont son ami lui a parlé, qu’il tâche de retrouver à partir d’indices donnés par Trucheman et dont l’éditeur se souvient. Qu’il aimerait mettre la main sur ses carnets !

Norma, par exemple, « une petite Normande qu’il avait jadis rencontrée à Paris », des années après, envoyait régulièrement à Cyril de jolies lettres parfumées où elle se souvenait de leurs ébats amoureux. Ou encore Zoé, toute de blanc vêtue, que Leleu a rencontrée à New York lors d’un dîner avec Belmaker et Trucheman – Zoé blanche comme « la baleine que poursuivait Achab », et donc à rapprocher de Blanche Meyer et d’Adelina White, dont parle Giono dans sa préface Pour saluer Melville ?

Pour Caroline qui aime les « récits gigognes », Leleu a entrepris de décrire les circonstances qui ont précédé l’apparition de la jeune femme dans sa vie. Il ouvre tous les tiroirs, se jette sur toutes les pistes, inventorie les charmes des rencontres, les paysages du corps féminin, les figures du langage amoureux. Résumer l’intrigue ne convient pas à ce roman qui rebondit de mois en mois. A l’exploration du désir entre homme et femme, Nyssen mêle le plaisir des mots, les mirages du temps, les allusions littéraires et musicales, l’art de traduire, les métiers du livre, entrelace réalité et fiction, Collectionneur de coïncidences, Leleu compose en quelque sorte le roman que Trucheman a toujours refusé d’écrire.

Et c’est un plaisir de lecture sans pareil que d’avancer dans ces cinq cent cinquante pages de passion pour les femmes, les livres, les villes et les arbres. On y rencontre aussi une superbe violoncelliste, une vieille Héloïse, une résistante, une agente littéraire. On y fait connaissance, peu à peu, avec la belle Caroline Martin qui s’est installée un jour dans l’immeuble en face du bureau parisien de Paul Leleu. Elle deviendra son associée, sa « Dea Dia », sa muse. « Chacun de nous n’est jamais pour l’autre qu’un recueil d’images. »

« Enfin, pour la mélancolie, voyez Dürer. Tous les traités d’histoire de l’art le crient. Nul comme Dürer n’a su rendre Job à sa mélancolie. La concurrence est grande pourtant. Songez que le mot même « mélancolie » apparaît dès la deuxième ligne de l’imposant album que Samuel Terrien a consacré à l’iconographie de Job à travers les temps. Dürer y concentre l’essentiel de sa souffrance, loin du spectacle des ulcères. Du moins les situe-t-il à l’intérieur, du côté de ce qui ronge l’âme et le sang. Il suffit de regarder deux panneaux du retable Jabach au Städelsches Kunstinstitut de Francfort et au Wallraf-Richartz Museum de Cologne : Job y est rongé par la mélancolie. Jusqu’à présent, sa passion était identifiée à celle du Christ. Dürer nous le rend fraternel par sa faiblesse même. Soudain il est des nôtres. D’autant que les musiciens lui font cortège, qui espèrent le ramener dans le bonheur. »

Albrecht Dürer, Job moqué par sa femme.

A quiconque réfléchit sur le problème du Mal, la lecture du Livre de Job s’impose un jour ou l’autre. Peut-être est-ce à cause de la mention « roman » que j’hésitais à ouvrir Vies de Job (2011) de Pierre Assouline, malgré la critique élogieuse, peut-être aussi parce que la rencontre avec cette icône de la patience envers et contre tout, envers et contre Dieu même, plonge en eaux profondes, et qu'il y faut du souffle.

Job sur son fumier (Notre-Dame de Paris)

Du Livre de Job classé dans les « Livres poétiques et sapientiaux » de l’Ancien Testament, Assouline rappelle dans un « Prologue » que c’est « une lecture de rumination lente. Elle exige du lecteur qu’il adopte un rythme doux, en se souvenant de ce chef d’orchestre qui jugeait certains trios trop beaux pour être joués vite. » Le romancier-biographe cherche à cerner la figure de Job qui le hante et nous entraîne dans son livre mine de rien, d’abord attaché à préciser les origines du fameux récit biblique (« Source »), ensuite à peindre le portrait de Job ou, du moins, à nous le montrer en « Mille vies », enfin à nous conduire au cœur du sujet, le cœur battant (« Souffrance »).

« Avant d’être plainte ou cri, Job est une voix ; celle d’un homme qui ne renonce pas à comprendre quand l’inexplicable le cerne. » Comment être le biographe de celui qui n’est pas l’auteur de son livre, qui n’est pas vraiment un personnage mais un exemple de patience, piété, résignation, fatalisme, « juste souffrant idéal tant pour les chrétiens que pour les juifs jusqu’à la Renaissance », avant de représenter la raison contre le dogme, l’observation contre la tradition, la victime d’un monde absurde et cruel, un sage ?

De ce dialogue poétique, diamant « enchâssé entre un prologue et un épilogue en prose », on peut compter sur Assouline pour inventorier les principales interprétations – de quel texte, d’ailleurs ? dans quelle Bible ? – et en évoquer les « excavateurs ». Il a l’art de mêler les références les plus pointues aux expériences les plus concrètes, comme, par exemple, quand il convoque l’acteur Charles Denner (dans « Z » de Costa-Gavras) : « si un comédien avait dû interpréter Job en ses plaintes et ses révoltes, ce ne pouvait être que lui. » Et de citer Renan, et de regarder ce que devient Job dans le Coran (cité quatre fois), entre multiples pistes.

© Anselm Kiefer, Am Anfang, 2008.

Pour rencontrer Job, il est un lieu cher à Pierre Assouline, « le couvent Saint-Etienne protomartyr où est installée l’Ecole biblique de Jérusalem ». Il s’y installe pour des mois chez les dominicains, dans un « de ces rares lieux où l’on se défait naturellement du souci du paraître ». On y parle le français. On y travaille. On s’y rencontre. Sa bibliothèque est ouverte de nuit comme de jour. Entre judaïsme et christianisme, la quête de Job met l’auteur « en équilibre instable ». S’il a choisi de mener ses recherches à l’Ecole biblique plutôt qu’à l’Université hébraïque, il en prend conscience, c’est que « le Français » l’a emporté en lui sur « le Juif ». C’est à Jérusalem qu’Assouline fait la connaissance de la chercheuse belge Françoise Mies dont il admire l’analyse dans L’espérance de Job – elle lui lance : « J’espère que vous n’allez pas faire de Job un grincheux ! »

« Mille vies » (2e partie), ce sont tous les Job de rencontre. Assouline écoute un sociologue slovène, Slavoj Žižek, pour qui Job est « tout sauf la patience ! » Il assiste à l’Opéra Bastille au spectacle d’Anselm Kiefer, Am Anfang / Au commencement – l’artiste lui confiera que Job le touche parce que c’est lui : « Le désespoir, la désillusion, la solitude ». Muriel Spark a fait de Job « son frère en dépression » (The Only Problem), Job et Joseph K. sont « frères en solitude ». La figure de Job est partout, dans la pierre des cathédrales, en peinture, dans la littérature…

Le peintre de Job, pour Assouline, c’est Georges de La Tour, dont il a vu au Musée d’Epinal Job raillé par sa femme – « Depuis, pour moi, c’est lui. » La femme de Job n’a pas de prénom, sa réputation n’est pas flatteuse en général, sauf dans un poème judéo-arabe qui la montre fidèle et dévouée. Andrée Chedid lui a consacré un livre en ce sens.

Georges de La Tour, Job raillé par sa femme, Musée d’Epinal

La structure en séquences numérotées permet à Assouline de passer de la tombe de Chateaubriand à Saint-Malo à l’université de Salamanque où, le 12 octobre 1936, Miguel de Unamuno prononce un discours fameux – cité dans la traduction de Michel del Castillo – « Le discours de Salamanque résonne du refus de Job. » La digression est un art quand elle est pertinente. Et voici Beckett, « saint laïque », distribuant le montant de son prix Nobel. Ionesco : « Beckett me rappelle Job. »

Si Pierre Assouline lit le Livre de Job « comme le battement d’une pensée », nous lisons Vies de Job en écoutant, de plus en plus audible, la voix de l'auteur qui évoque les siens et ose enfin se dire. « Souffrance », la dernière partie, est le cœur battant de Vies de Job. Nous y apprenons que Pierre Assouline porte à jamais le deuil de son frère, mort accidentellement en pleine jeunesse : « La mort de mon frère m’a éloigné de Dieu, celle de mon père m’en a rapproché. »

Comment ne pas rapprocher Job frappé dans sa chair des déportés marqués à vie ? Le Job de Nathan Rapoport, à l'entrée d'un pavillon de Yad Vashem à Jérusalem, a le regard tourné vers le ciel – « Job est rentré de déportation.» Dans le problème du Mal, la souffrance des enfants représente le Mal absolu. Et si Dieu, dans l’épilogue du Livre de Job, récompense le juste en rétablissant sa santé et sa prospérité, il reste, écrit Assouline, le scandale de ses enfants morts, même s’il en a eu d’autres – « rien ne console parce que rien ne remplace. » Je ferai donc mienne la conclusion de Paul Edel sur Vies de Job : « bref s'il n'y avait qu'un livre de Passou à lire et relire ce serait celui- là. »

« Il arrive qu’on interrompe une promenade, oubliant même ce vers quoi l’on marchait, pour s’arrêter sur le bord de la route et se laisser absorber totalement par un détail. Un grain du paysage. Une tache sur la page. Un rien accroche notre regard et nous disperse soudain aux quatre vents, nous brise avant de nous reconstruire peu à peu. Alors la promenade se poursuit, le temps reprend son cours. Mais quelque chose est arrivé. Un papillon nous ébranle, nous fait chanceler ; puis il repart. Peut-être emporte-t-il dans son vol une infime partie de nous, notre long regard posé sur ses ailes déployées. Alors, à la fois plus lourds et plus légers, nous reprenons notre chemin. »

Carole Martinez, Le cœur cousu

Que l'étoile de Noël éclaire votre week-end.

Amitiés.

Tania