Si vous avez aimé Dans la main du diable d’Anne-Marie Garat et L’enfant des ténèbres, vous serez sans doute curieux, si ce n’est fait, de découvrir le troisième volet de cette traversée du XXe siècle dans Pense à demain (2010). Un peu plus de mille pages (en Babel) qu’on peut aborder aussi sans avoir lu les romans précédents.

Pense à demain débute le 15 août 1963 : Christine Lewenthal, étudiante, 21 ans, fille de Camille Galay et de Simon Lewenthal (déporté disparu en 1944), suit un stage dans un bureau parisien d’avocats-conseils. Melville (alias Etienne Louvain pendant la guerre) l’a recommandée, lui qui vit à présent avec sa mère à la rue Stendhal. Christine n’y a guère occupé sa chambre, sa mère souffrant de dépression ; elle a grandi en internat et aussi en Irlande, chez une tante, près de son cousin William – « Pauvre Camille, pauvre Melville, ils étaient vivants, mais ils avaient du mal avec la communicabilité et l’attachement. »

Au cours, Christine a rencontré par hasard une cousine éloignée, Viviane Guillemot, qui l’a invitée à son mariage. En général, elle évite de fréquenter « le gratin bourgeois capitaliste » de la famille Bertin-Galay, mais il a bien fallu qu’elle assiste la veille à la « clôture du chantier de la fondation Simon-Lewenthal, quai d’Austerlitz » : elle porte son nom, elle est sa fille unique. L’ancien siège de la biscuiterie industrielle B&G a été rénové pour accueillir bientôt la collection de son père. Il y a du monde pour « soutenir Mme Lewenthal, saluer son entreprise, qui honore les arts et la culture en mémoire de son mari tragiquement déporté, sans retour. »

Le lendemain, Camille Galay est en route avec l’acteur Louis Personne et son ami-chauffeur-compagnon Sacha, un couple singulier. Ils sont attendus à la campagne chez Elise Casson, mère adoptive de Louis et libraire à Paris ; elle accueille pour l’été Leni Zeisser, la fille d’une amie allemande, un an de plus que Christine – elles se rencontreront bientôt.

La propriété des Bertin-Galay au Mesnil n’est plus habitée, un incendie l’a ravagée en partie, mais le vieux Gaston Donné et Soizik tiennent toujours la ferme des Armand. Antoine, leur cadet, instituteur, y partage le dîner rituel du 15 août. Sa mère lui annonce en aparté – le père « enrage dès qu’il entend le nom de Guillemot » – les noces de la fille cadette du député, « un événement ». En 1932, la maîtresse du domaine, Mme Mathilde avait légué la ferme et les terres à ses fermiers « fidèles et loyaux ». Gaston avait signé sans comprendre, pour le bien des enfants. Aujourd’hui le député Guillemot voudrait bien acheter ses deux hectares de terres qui gênent un futur lotissement et manigance pour les lui faire lâcher.

« La famille, on s’y réchauffe les mains, on se serre les coudes, les jeunes, les vieux, concorde et cohésion, paix des ménages, fraternités, filiations, mais si, par inadvertance, ou par intention, l’un souffle sur l’amadou, la mèche grésille, elle part en éclair, met le feu aux poudres. Fusées, pétarade du canon. Vieux comme le monde. » Aussi Antoine est-il content de s’éloigner dans sa 2 CV, mais une voiture bloque l’allée du parc. Les coups de klaxon font revenir le gêneur, un jeune homme curieux, ravi de rencontrer quelqu’un du coin. Alexis Jamais – « Alex » – lui propose de prendre un verre et ils font connaissance.

Alex est en possession d’un vieux film au contenu horrible, une scène de massacre, et a trouvé dans un cahier qui l’accompagnait le nom de Pierre Galay, d’où son intérêt pour les occupants du Mesnil. Antoine, projectionniste dans un ciné-club, n’a pas envie d’exhumer le passé des « maîtres », mais Alex le persuade de ranimer cette pellicule fragile : « Les images sont nos ostraca modernes » (ces tessons de poterie antiques sur lesquels on écrivait ou dessinait). Antoine connaît quelqu’un à la Cinémathèque qui pourrait les aider. Mais il est temps de rentrer chez lui, à Nanterre.

Au mariage de Viviane, la cérémonie attire la foule à l’église, et puis ce sont les retrouvailles à la maison Rougerie, les premiers contacts avec la belle-famille. Christine retrouve son cousin William, fait la connaissance de Louis Personne. Ambiance de fête, puis premier drame d’une série : Sabine, la sœur de la mariée, ne retrouve plus ses enfants, on découvrira les deux corps flottant sur l’étang au fond du parc, morts.

Lentement, Anne-Marie Garat met un monde en place, ranime le passé, arrange les rencontres, peint les milieux divers tout en rappelant ce qui agite l’époque, en France et dans le monde. Pense à demain montre la jeune génération avec ses attentes, ses doutes, ses refus, ses amitiés, ses amours, mais aussi aux prises avec les secrets de famille qui hantent leurs aînés. Cela fait beaucoup, c’est trop long, on s’y perd parfois, on s’y ennuie même un peu en se demandant où mènent tous les chemins ouverts.

Un personnage qu’on croyait mort surgit alors, au premier tiers du récit. Encouragée par Melville, Camille Galay a le courage de réinterroger le dernier message codé reçu de Simon Lewenthal qui finit par « adieu pardon pense à DEMAIN ». Images, papiers, souvenirs, « rien ne se ruine du temps qu’on ne soumette à la révision, quelle que soit la visée de mémoire ou d’histoire qui travaille à l’enfouir, la nier, elle se récrit, chacun y collabore. »

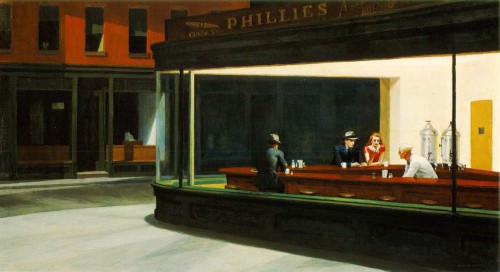

Qui s’en prend à la famille du député Guillemot et pourquoi ? Que voulait dire Simon à Camille ? Antoine et Christine, « orphelins d’un passé qui leur est refusé » écrit Christine Rousseau dans Le Monde, vont-ils pouvoir s’aimer ? Plus on avance, plus l’histoire nous happe. L’écriture fine d’Anne-Marie Garat, très visuelle, décrit les êtres, les paysages, épouse les arabesques du temps, nous enfonce dans les ténèbres et nous ramène à la lumière. Aux cent dernières pages, l’épilogue poursuit au-delà de 1963 et boucle le siècle. « Voit-on la rive que l’on quitte, celle où l’on va, comment naissent les histoires ? Par leur fin souvent. »