Pour traduire Deaf sentence, le titre du dernier roman de David Lodge (2008), Maurice et Yvonne Couturier ont opté pour La vie en sourdine, ce qui convient très bien à la situation de Desmond Bates, professeur de linguistique à la retraite, devenu dur d’oreille. S’appuyant sur sa propre expérience, Lodge décrit avec humour et précision les difficultés que sa mauvaise audition provoque dans la vie sociale de son narrateur – en réunion, les prothèses auditives ne sont jamais à la hauteur – et dans sa vie de couple.

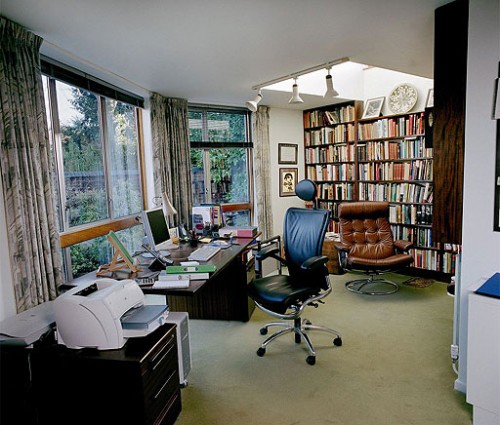

Le studio de David Lodge, une photo de Eamonn McCabe Ó The Guardian

Dans la galerie où il s’est rendu avec Winifred, sa femme qu’il appelle Fred, pour le vernissage d’une exposition, une jeune femme blonde s’est adressée à lui, et au bout d’un quart d’heure, il ne sait plus comment lui dire qu’il ne comprend rien dans ce vacarme et se contente d’acquiescer poliment. Lorsque sa femme l’interroge, sur le chemin du retour, il avoue n’avoir même pas compris son nom. Fred, épousée après

la mort de sa première épouse, est de huit ans plus jeune que lui ; elle tient un magasin de décoration et l’emmène à toutes sortes d’événements mondains. La terreur de rester seul fait que son époux s’accroche à ce « carrousel socioculturel » malgré son audition dégradée. Sinon, il lui reste la télévision, « le salut des sourds » avec le télétexte et les oreillettes.

Quand la communication orale devient ardue, « le contrôle absolu que l’on a sur le discours écrit devient de plus en plus appréciable », note le professeur en rédigeant son histoire, ou plutôt l’histoire de sa surdité, apparue vingt ans plus tôt, quand il s’est rendu compte qu’il avait du mal à entendre ses étudiants. Sa surdité précoce aux hautes fréquences, plus ou moins compensée par un appareillage, l’ont poussé à prendre sa retraite quatre ans avant l’âge habituel. « La surdité est comique, alors que la cécité est tragique », écrit-il, quelle inégalité entre ces « fenêtres de l’âme » si expressives que sont les yeux et ces drôles de choses charnues voire poilues que sont les oreilles ! « La surdité est une sorte d’avant-goût de la mort, une très

lente introduction au long silence dans lequel nous finirons tous par sombrer. »

Etre sourd permet, c’est le seul avantage, de s’isoler d’un tas de bruits irritants et désagréables, c’est pourquoi Bates enlève son appareil dans le train, « avec l’impression magique d’être promu instantanément de la seconde à la première classe », quand il se rend dans la banlieue de Londres chez son père, un vieil homme presque aussi sourd que lui, que Fred et sa famille n’apprécient guère, dont l’avenir le tourmente, car il pressent qu’il ne pourra plus vivre seul très longtemps.

Mais La vie en sourdine, en fait le journal du professeur, est tout sauf lugubre. Une certaine Alex lui téléphone un matin : la jeune femme rencontrée à la galerie s’étonne de ne pas l’avoir vu au rendez-vous qu’il lui avait accordé. Elle tient à lui parler de sa recherche universitaire et, une fois qu’il lui a avoué son handicap, l’invite à passer chez elle, pour plus de facilité, ce qu’il n’ose refuser. Après « une espèce de congé sabbatique prolongé », le rythme de l’année universitaire manque au vieux professeur, avec sa succession de tâches qui lui évitaient d’avoir à répondre à la question qu’il se pose à présent chaque matin : « Que vais-je faire de moi aujourd’hui ? » Que quelqu’un s’adresse à lui pour ses compétences redonne un peu d’intérêt à sa vie.

Alex Loom, chez qui il se rend sans en parler à sa femme, consacre sa thèse à « une étude stylistique des lettres de suicidés », un sujet hors du commun. Comme elle ne s’entend pas avec le Prof. Butterwoth, elle aimerait que ce soit lui qui le remplace. Il ne peut pas, parce qu’il est à la retraite et par égard pour son confrère, mais accepte d’en parler avec elle et de replonger dans sa spécialité, l’analyse du discours. Quand il découvre chez lui, dans la poche de son manteau, une petite culotte de femme, il regrette aussitôt d’avoir pris contact avec cette effrontée et la lui renvoie par la poste en mettant les points sur les i. Et voilà qu’Alex le relance chez lui, heureusement en l’absence de Fred : elle a senti que le sujet de sa recherche l’intéressait, s’excuse, promet de ne plus téléphoner chez lui s’il consent à l’aider.

Comment le professeur va donc s’intéresser au langage des candidats au suicide, comment Alex Loom, une manipulatrice, va se comporter de plus en plus étrangement, comment vont se dérouler en famille les fêtes de Noël et de fin d’année qu’adore Fred, et que Desmond déteste, comment se font et se défont les tensions dans un couple, entre parents et enfants, c’est le sujet de La vie en sourdine, où David Lodge aborde avec un détachement très anglais et une grande franchise les malentendus d’un homme avec la vie.