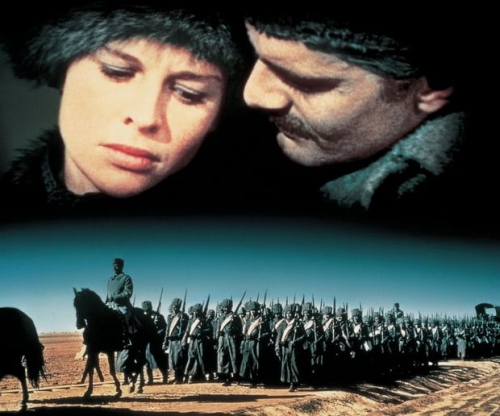

Inutile, il me semble, de résumer Le Docteur Jivago, le chef-d’œuvre de Boris Pasternak que la plupart connaissent par la célèbre adaptation cinématographique de David Lean (1965). On oublie les traits d’Omar Sharif (Jivago) et de Julie Christie (Lara) en découvrant Ioura (Jivago), un petit garçon de dix ans qui éclate en sanglots sur la tombe de sa mère. 1903. Son oncle va l’emmener avec lui à la campagne. Puis on fera connaissance avec une veuve qui s’installe à Moscou en 1904-1905, la mère de Rodion et Larissa (Lara).

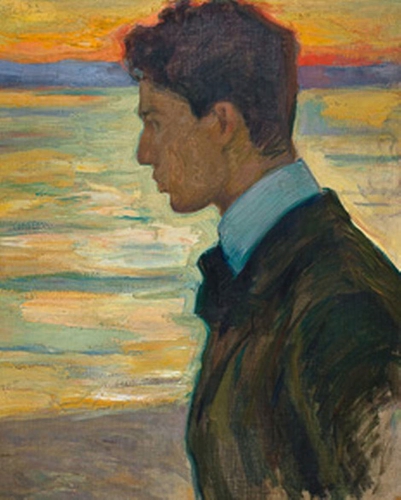

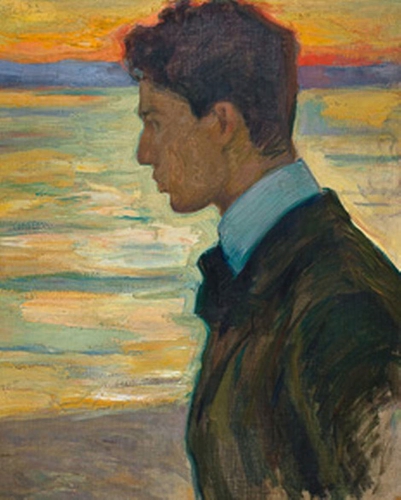

Portrait de Boris Pasternak par son père, Leonid Pasternak (1910)

« Ioura se sentait bien auprès de son oncle. Celui-ci ressemblait à sa mère. Comme elle, c’était un homme libre, qui n’avait aucune prévention contre ce qui ne lui était pas habituel. Comme elle, il avait ce sens aristocratique de l’égalité avec tout ce qui vit. Comme elle, il comprenait tout du premier coup d’œil et savait exprimer ses pensées sous la forme où elles lui venaient à l’esprit au premier instant, pendant qu’elles étaient encore vivantes et n’avaient pas perdu tout leur sens. » (Livre I, première partie : Le rapide de 5 heures)

C’est à Moscou que, par deux fois, Ioura devenu médecin – bien qu’attiré par l’art, il veut être utile à la société – rencontre Lara dans des circonstances très particulières, sans savoir que leurs destinées vont se rapprocher un jour. Le livre premier se termine en 1917 sur le voyage en train du Dr Jivago et de sa famille (sa femme, son fils, son beau-père) vers l’Oural, où ils espèrent échapper à la misère terrible en ville à la suite des bouleversements révolutionnaires.

« On sentait le commencement de l’hiver urbain dans l’odeur mélangée de feuilles d’érable écrasées, de neige fondante, de fumée de locomotive et du pain de seigle chaud que l’on faisait cuire dans le sous-sol du buffet de la gare et que l’on venait de tirer du four. Des trains arrivaient, d’autres partaient. On les formait ou on les triait, on agitait des drapeaux enroulés et déroulés. Sur tous les tons, les trompettes des gardiens, les sifflets de poche des atteleurs et les voix de basse des sifflets de locomotives s’égosillaient. Des colonnes de fumée montaient vers le ciel en échelles infinies. Des locomotives sous pression attendaient, prêtes à partir, brûlant les nuages froids de l’hiver de leurs bouffées de vapeur bouillante. » (Livre I, deuxième partie : La petite fille d’un autre milieu)

Deux qualités nous attachent à l’intrigue du Docteur Jivago, roman où se mêlent l’histoire, la guerre, les amours, la vision poétique. D’abord, l’art avec lequel Pasternak campe concrètement ses personnages – leur physique, leurs vêtements, leurs gestes, leurs façons de parler – et rend sensibles leurs émotions. Tous, et ils sont nombreux autour des protagonistes, apparaissent dans leur singularité, sympathiques ou non.

« Pacha, Lipa, les Kologrivov, l’argent, tout cela tourbillonnait dans sa tête. Lara en avait assez de la vie. Elle devenait folle. Elle était tentée de mettre une croix sur tout ce qu’elle avait connu et éprouvé jusque-là et de se refaire une vie neuve. Tel était l’état d’esprit qui, à la Noël 1911, lui fit prendre une résolution fatale. Elle décida de rompre sur-le-champ avec les Kologrivov, de se faire une vie indépendante et solitaire, et de demander à Komarovski l’argent qu’il lui fallait pour cela. Il lui semblait qu’après tout ce qui s’était passé entre eux et après ces années de liberté reconquise, Komarovski avait le devoir de lui apporter une aide chevaleresque, propre et désintéressée, sans exiger d’explications.

Tel était son but, lorsque le soir du 27 décembre elle prit le chemin de la Petrovka ; en partant, elle chargea le revolver de Rodia, abaissa le cran de sûreté, et plaça l’arme dans son manchon. » (Livre I, troisième partie : L’arbre de Noël chez les Sventitski)

Ensuite, Pasternak nous montre, tout aussi vivante que ses personnages, la Russie livrée aux tumultes de la première moitié du XXe siècle : ville ou campagne, extérieur ou intérieur, train ou carriole, ce sont des bruits, des odeurs, des saisons, des atmosphères. Pour l’illustrer, voici d’autres extraits, dans la traduction française de Michel Aucouturier, Louis Martinez, Jacqueline de Proyart et Hélène Zamoyska.

« Le mutilé qui venait de mourir était le deuxième classe de réserve Himazeddine, l’officier qui criait dans la forêt était son fils, le sous-lieutenant Galioulline, l’infirmière était Lara, les témoins Gordon et Jivago. Tous étaient là, réunis, côte à côte ; les uns ne se reconnurent pas, les autres ne s’étaient jamais connus ; certaines choses restèrent à jamais cachées, d’autres, pour se révéler, devaient attendre une nouvelle occasion, une nouvelle rencontre. » (Livre I, quatrième partie : Les échéances approchent)

Dans ce grand roman autour de la révolution russe, Pasternak se sert non seulement de ce qu’il a observé ou vécu lui-même au cours de ces années-là, mais il prête à Iouri Andreïevitch Jivago sa vision du monde, ses élans poétiques, ses sentiments, son « adhésion lyrique à ce qu’il y a de spontanéité et de nouveauté imprévisible dans la tempête révolutionnaire » (Encyclopedia Universalis), sa sensibilité au malheur des hommes et particulièrement des femmes, sa volonté et sa faiblesse dans la vie, son sens de l’émerveillement.

« Autour d’un premier centre tournoyaient ses pensées sur Tonia, sur sa maison, sur la vie harmonieuse d’autrefois, où tout, dans les moindres détails, était parfumé de poésie, pénétré de tendresse et de pureté. Le docteur tremblait pour cette vie, il souhaitait qu’elle demeurât entière, intacte et, emporté par le rapide de nuit, il brûlait d’impatience de la retrouver après plus de deux ans d’absence. » (Livre I, cinquième partie : L’adieu au monde ancien)

Le style de Boris Pasternak, tel que je le perçois dans cette traduction française du Docteur Jivago, allie au réalisme des choses vues le ressenti des personnages principaux. Le rythme y est souvent marqué, le mouvement de la phrase nous emporte aussi bien dans la description que dans l’action, les pensées, les discussions.

« Et il lui semblait que dès cette époque on voyait se presser sur les trottoirs des vieillards correctement vêtus, reproche muet aux passants ; sans un mot, ils proposaient des choses que personne n’achetait et dont personne n’avait besoin : fleurs artificielles, petits réchauds ronds, munis d’un couvercle de verre et d’un sifflet, vêtements de soirée en gaze noire, uniformes de ministères abolis.

Des gens de condition plus simple faisaient commerce de choses plus nécessaires : croûtons pointus d’un pain noir, vite rassis, dont la vente était rationnée, rogatons de sucre humides, petits paquets de mauvais tabac coupés en deux. » (Livre I, sixième partie : La halte de Moscou)

« Le dégagement de la voie [enneigée] demanda trois jours. Toute la famille Jivago, Nioucha comprise, prit une part active aux travaux. Ce fut le meilleur moment de leur voyage.

La région avait quelque chose de clos, de secret. Elle faisait songer à la révolte de Pougatchev réfractée par Pouchkine, au pittoresque asiatique des descriptions d’Aksakov.

Les différentes catégories de voyageurs ne travaillaient pas simultanément. Le chantier de déblaiement était entouré de sentinelles. » (Livre I, septième partie : Le voyage)

Lara à Iouri : « Toi et moi, nous sommes comme Adam et Eve qui, aux premiers jours de la création, n’avaient rien pour se vêtir. Voici venir la fin du monde et nous n’avons guère plus de vêtements ni de foyer. Et nous sommes le dernier souvenir de tout ce qui s’est fait d’infiniment grand au monde pendant les millénaires qui se sont écoulés entre eux et nous et, en souvenir de ces merveilles disparues, nous respirons, nous aimons, nous pleurons, nous nous cramponnons l’un à l’autre, nous nous serrons l’un contre l’autre. »

Lara à Iouri : « Toi et moi, nous sommes comme Adam et Eve qui, aux premiers jours de la création, n’avaient rien pour se vêtir. Voici venir la fin du monde et nous n’avons guère plus de vêtements ni de foyer. Et nous sommes le dernier souvenir de tout ce qui s’est fait d’infiniment grand au monde pendant les millénaires qui se sont écoulés entre eux et nous et, en souvenir de ces merveilles disparues, nous respirons, nous aimons, nous pleurons, nous nous cramponnons l’un à l’autre, nous nous serrons l’un contre l’autre. »